仏陀の言葉はなぜ危険なのか?

思想:この世を否定する声

『ブッダの真理のことば・感興のことば』は、決して「面白く読める」たぐいの本ではない。むしろ、ページをめくるほどに、生きること自体に虚しさを感じてしまう可能性がある。快楽や楽しみを人生の喜びと捉える人にとって、本書に書かれた禁欲的な教えは毒にもなりかねない。

この岩波文庫は、図書館などでもよく目にする。気軽に仏教に触れられる入口としては貴重だが、読む者の精神状態によっては、かえって厭世的な傾向を強めるリスクがあるのも事実だ。

果たして、本当に「欲望を捨てる」ことで人は救われるのか?その問いに明快な答えはない。鴨長明のように方丈の庵で筆と墨に囲まれて生きられる人など、現代にはほとんどいない。Wi-FiとMacBookの時代に、ブッダのような境地を模倣するのは、滑稽ですらある。

危険:現代で“悟る”ことのリスク

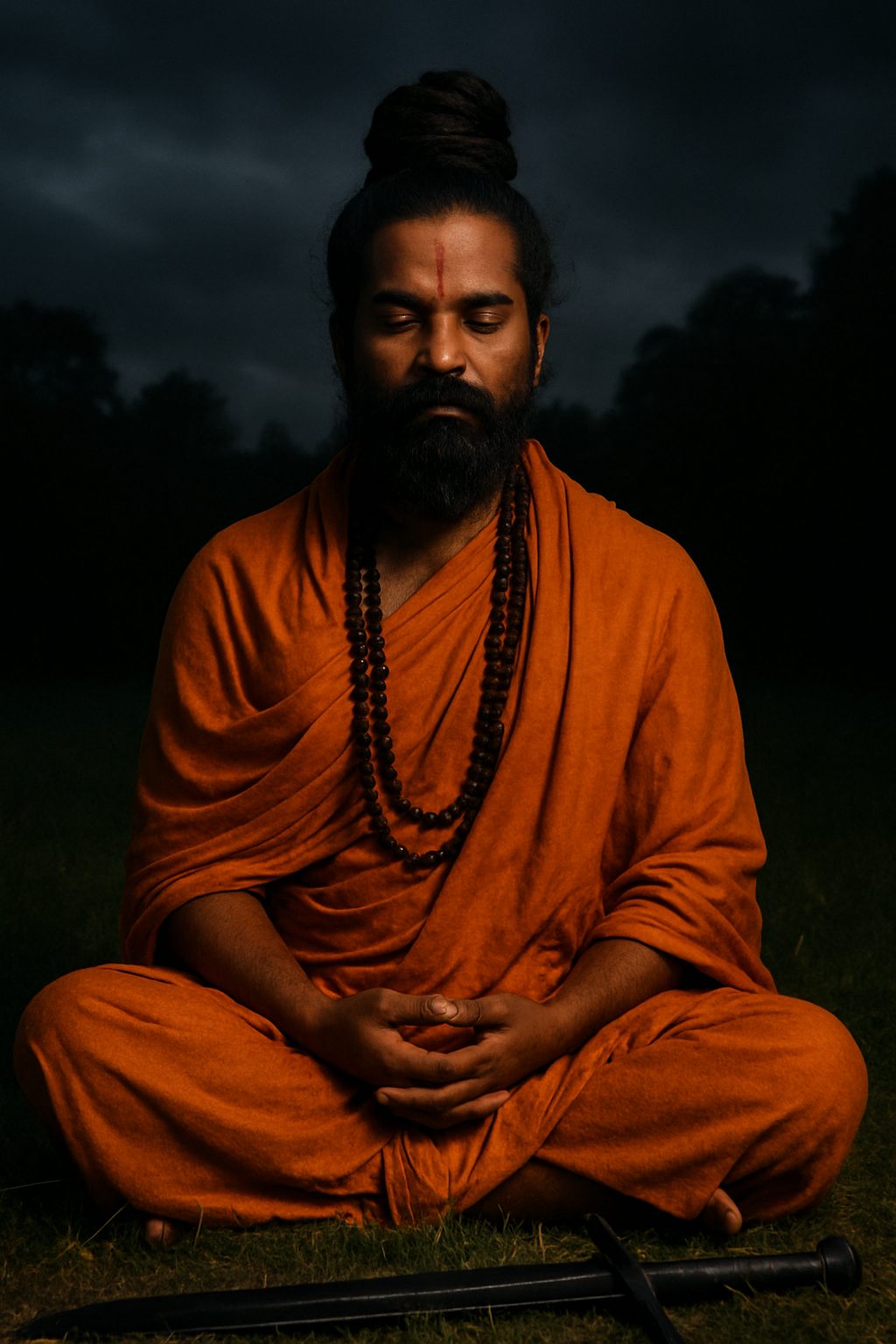

現代においてブッダの真似事をするのは、はっきり言って危険だ。職も家も捨て、瞑想だけで生きようとすれば、ただの「怠け者」扱いされるのがオチである。仏像が寝そべって笑っている姿は確かに美しいが、それがリアルに生きる人間のモデルになるわけではない。

芥川龍之介の『蜘蛛の糸』に登場するお釈迦様も、極楽でぶらぶらと散歩していた。ブッダの教えは、時として誤解を招き、実践を誤れば破滅をもたらすことがある。たとえば「この世は暗黒である」「人の寿命は一息にすぎない」といった表現は、読者の心に深く刺さるがゆえに、精神状態によっては有害にもなるのだ。

数学:冷静すぎる真理

インドが数学の発展地であることは周知の通り。ゼロの概念やアラビア数字の起源はインドにあり、ブッダの教えにもどこか数学的な冷たさが感じられる。

たとえば、ユークリッドの『幾何学原論』のような、「線とは幅のない長さである」といった情緒を排した論理。それに通じる無機質さが、仏陀の言葉にも漂っている。

とはいえ、この「冷たい真理」は、世俗の嘘や虚飾に疲れた者にとっては、確かな癒しにもなる。フランス語で真理=La véritéが女性名詞であるように、ブッダの真理もまた、美しく冷ややかな女性のように、静かに我々を包み込む。

▶️ 書籍リンク:『ブッダの真理のことば・感興のことば』(岩波文庫)

コメント