遺言

泉鏡花の短編小説『琵琶伝』は、明治29年1月、『国民之友』誌に発表された。当時は、親が決めた相手と強制的に結婚させる風習がまだ色濃く残っていた時代。お通という若い娘は、従兄弟の謙三郎と互いに想い合いながらも、親族間で取り決められた陸軍尉官・近藤重隆に嫁がされる。

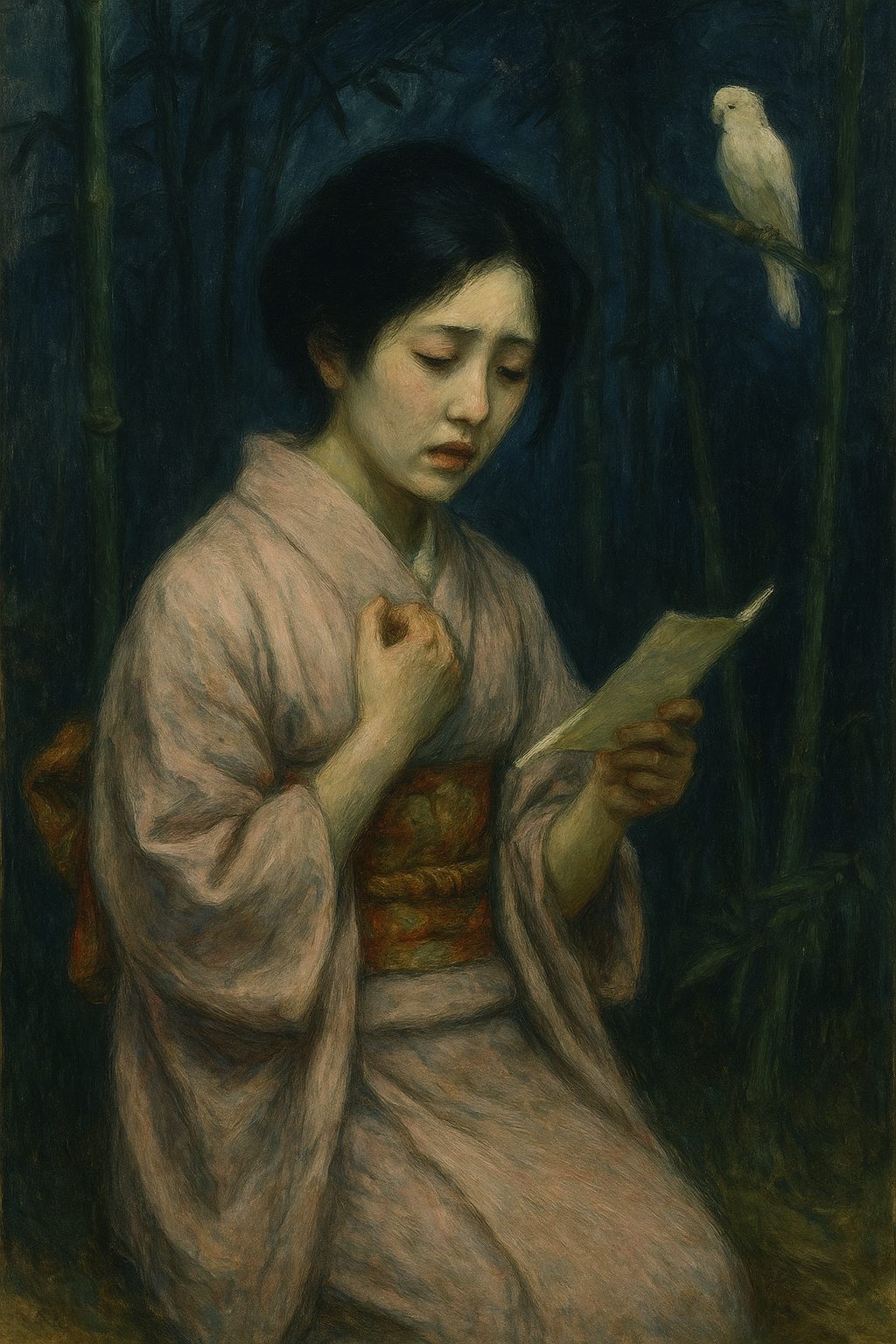

結婚初夜、夫の寝所に案内されたお通は、「操を守るか」と問われると、「破れるものなら破ります」と毅然と答える。謙三郎を捨てて嫁いだのは、親族の遺言によるものであり、彼女の意志ではなかったのだ。お通は寝床でその遺言書を広げて見せる。

鸚鵡

謙三郎は、お通の実家に身を寄せ、情緒あふれる書斎の一間で暮らしていた。そこには一羽の白い鸚鵡が飼われており、名前は琵琶(びわ)。

琵琶は謙三郎に仕込まれ、呼びかけや口笛に応じて「ツウチャン、ツウチャン」と鳴いた。お通はその声を聞くと、仕事を放り出して謙三郎のもとへ駆け寄るのが常だった。

しかし、嫁いでしまった今、謙三郎は虚しく鳥籠の前で呼びかける。それでも琵琶は変わらず「ツウチャン、ツウチャン」と鳴き続けた。

脱営者

謙三郎は兵役に召され、家族に別れを告げようとしていた。琵琶に向かって語りかける彼を見た叔母は、未練を断ち切らせようと、鳥籠から琵琶を放つ。

出発間際、叔母は謙三郎に「一目だけでもお通に会って行け」と迫る。彼女はあれほどお前を慕っていたのだ、生き別れとなれば悔やんでも悔やみきれぬ、と。

会えば軍の集合に遅れ、脱営罪となる。最初は断った謙三郎だったが、結局、心の奥底の願いに抗えず、会いに行く決意をする。

麻畑

お通は、結婚以来、重隆に厳しく監視され、一人部屋に閉じ込められていた。見張り役の老僕・三原伝来は、主人への忠誠心から、彼女を決して自由にしなかった。

3日前、謙三郎は密かにお通に会いに来たが、追い返され、近くの麻畑に身を潜めていた。食事も取らず、蚊や虻に刺されながら潜伏している──そんな彼を思い、お通は夜中、差し入れを届けようとするが、伝来に阻まれる。

伝来

泣いても怒っても動じない伝来。しかし、戸を叩く「ツウチャン、ツウチャン」という声に、心を動かされる。

「一か八かだ、逢わせてやれ。」

伝来は戸を開け、謙三郎を中に入れず、己の喉を指さして言う。「これを刺せ。好いているなら、これくらいできよう。」

「許せ!」──謙三郎は銃剣で伝来の喉を突き、命を奪った。駆けつけた家人たちに取り押さえられ、彼とお通の再会は、わずか一瞬の儚いものとなった。

書斎

その後、お通は心を病み、実家に戻され静養する。主を失った書斎を掃除しながら、謙三郎の写真に語りかける。「お茶を入れましょうか──」

すると、どこからともなく「ツウチャン、ツウチャン」と声が聞こえた。

ふらふらとその声に誘われ、辿り着いたのは、陸軍所轄の墓地。そこには、謙三郎が銃殺刑に処された墓もあった。

お通の目の前で、近藤重隆がその新しい土饅頭を足蹴にし、唾を吐きかけた。

琵琶

怒りに燃えたお通は、修羅のような形相で重隆に襲いかかる。重隆は恐れ、猟銃を構えた。

お通は彼に噛み付き、発砲され、ふたりは相討ちとなる。血まみれのまま、お通は立ち上がり、謙三郎の墓へと倒れ伏した。

月は青く、山は黒く、そして──白い影が、枝の上で「ツウチャン、ツウチャン」と鳴いた。

まとめ

泉鏡花の小説は、一読して意味を掴むのが難しい。だが、”そういうものだ”と覚悟して臨めば、その魔術的な文体に引き込まれる。

明治の日本語は、どこか儚く、甘く、ほろ苦い。鏡花の文章は、万華鏡のように、噛めば噛むほど味が滲み出す。短編であっても、驚くほどの読み応えがあり、日本語の美しさに心打たれるはずだ。

●関連記事→泉鏡花【高野聖】他短編〜感想・レビュー

◯関連:「ロミオとジュリエット」→シェイクスピア【ロミオとジュリエット】解説・感想〜命を奪う2人の「愛の誓い」

コメント