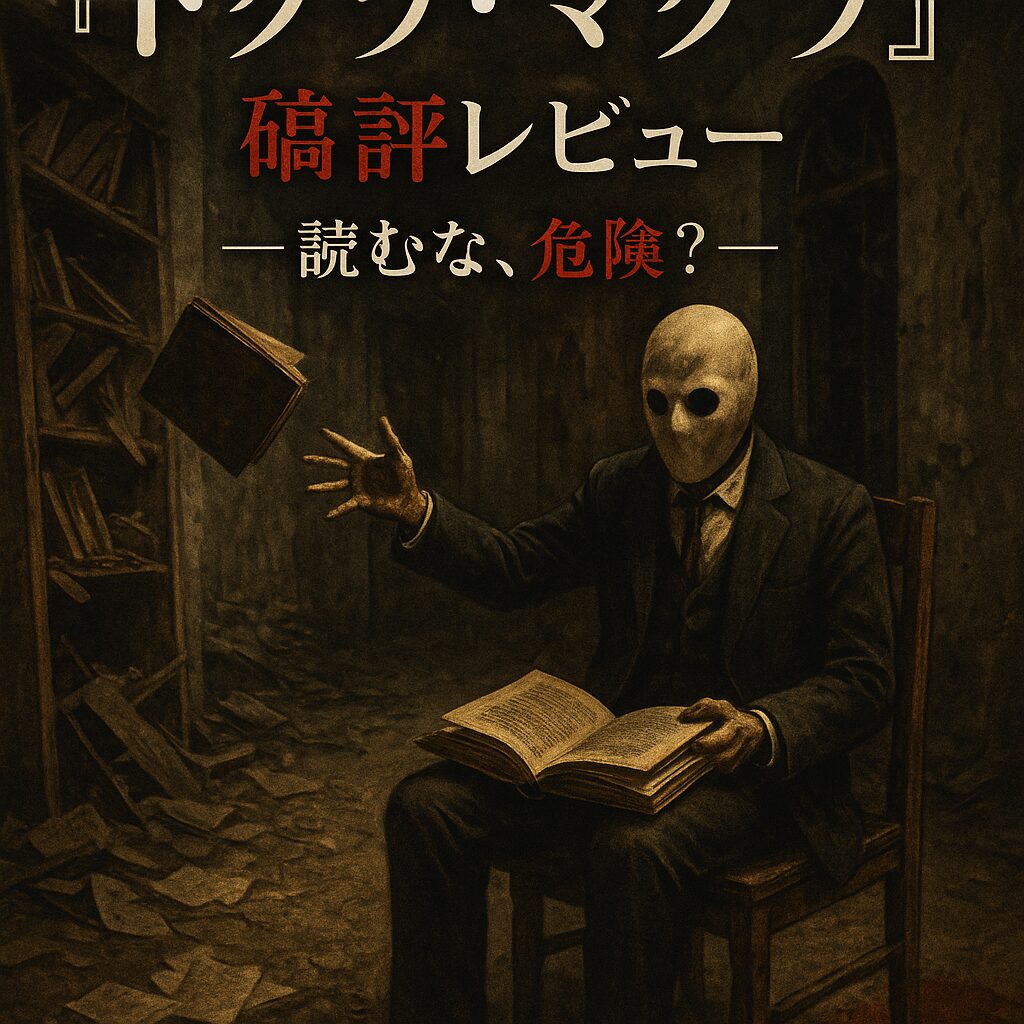

【夢野久作】『ドグラ・マグラ』読了断念レビュー|これは“奇書”ではなく、駄作だ

◆ 読後感:限界でした

ちくま文庫版『ドグラ・マグラ』全640ページのうち、私は570ページまで読み進め、最後は苦し紛れに読み流した。その理由は簡単で、この小説がとんでもなく退屈で、酷かったからである。

読了後、私は心の底から「もう二度とこんな本に時間と体力を費やすまい」と、天に祈った。文学とは、苦痛の訓練ではないはずだ。

◆ 出会いのきっかけ

鳥の鳴き声を追って調べていたとき、ゴイサギと菅原道真を巡る話に行きつき、福岡出身の精神医学者・王丸勇の著書『菅原道真』を手に取った。その人物のWikiに、この『ドグラ・マグラ』の記述があり、気まぐれに読み始めてしまったのだった。

◆ 文章と印象

夢野久作という名前は古本屋でよく見かけたが、実際に読んだのは今回が初。読み方すら「ゆめのきゅうさく」だと誤って覚えていた。歳をとった私も昔のように作品を一刀両断することは少なくなったが、この小説に限っては話が別だ。

冒頭1ページ目から感じた「幼稚さ」は最後まで裏切られなかった。“日本三大奇書”などと評されるが、誰がそんな称号を与えたのか首をかしげる。正直、これは中学生の黒歴史ノートに等しい。

◆ 無駄だった時間

途中、何度も投げ出しかけたが、3日間で570ページまでは踏ん張った。ラストはもはや「どうでもいい」となり、惰性で読み飛ばした。あらすじの意味は分からないし、解読したいとも思わない。紙とインクの無駄でしかない。

例えるならば──休みの日に昼から安酒を飲んでボーッとした頭で書いたような、冴えない中年の独り言文体。まさに過去の自分のようで身につまされた。

◆ 気狂い小説? まさか

看板に「二郎系」と書いておきながら出てくるのが薄味の野菜ラーメンだった、そんな裏切りに似ている。「狂気の書」? 「奇書」? 誇張しすぎだ。もっと狂っていて、もっと面白い本はいくらでもある。

文章も冗長で締まりがなく、坂口安吾に通じるが、信念のない文体は読んでいて疲れる。安吾も最初は面白かったが、すぐに飽きてしまった。

◆ 感想まとめ:学をひけらかす駄文

確かに断片的に興味を引く箇所もあった。が、それだけだ。蘊蓄めいた内容に付き合うくらいなら、芥川の短編を再読するか、漱石の随筆をつまみ読む方がはるかに有意義だろう。

作中には“論文風”の意味不明なテキストが頻出するが、内容もなく、ただの文字列にすぎない。これを文学と呼ぶには抵抗がある。

酷評したが、これでも相当オブラートに包んでいる。本音を言えば、かなり不快だった。戦前の文学だからといって、すべてが名作ではない──そのことを身をもって学ばされた一冊だった。

コメント