昭和キッズのゲーセン戦記:ファミコン前夜のゲーム狂騒曲

「ゲームセンター」という言葉に、心がざわつく昭和世代のみなさん、お元気ですか?

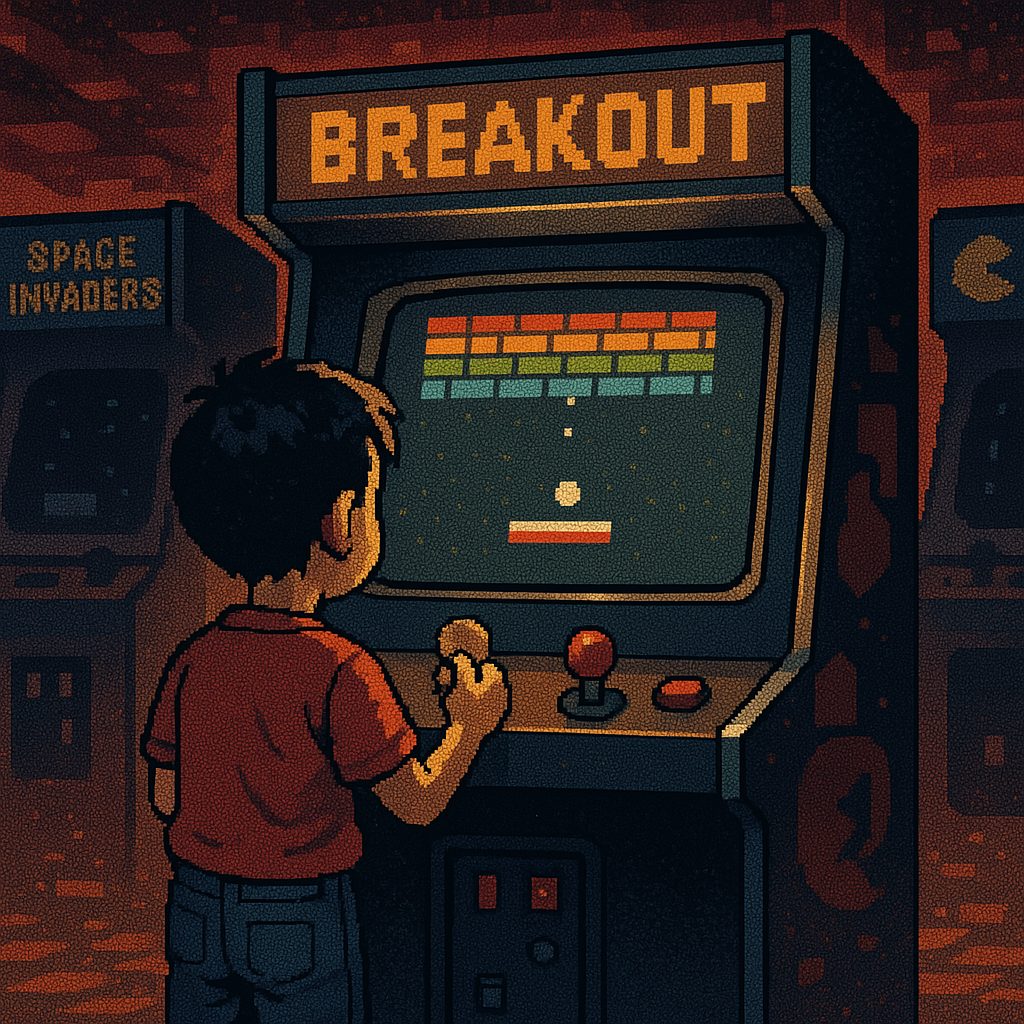

私のゲーム人生は、あの一枚の板を弾く「ブロックくずし」から始まりました。単純なルール、けれど異様に熱中するあの世界。当時の私たちはそれに釘付けでした。

小遣い100円のリアル勝負

小学生のころ、1日の小遣いは100円が相場。100円玉1枚を握りしめ、駄菓子屋やデパートのゲームコーナーへ向かう。ワンプレイ100円の台に突撃し、即死して魂が抜ける……そんな哀しみを繰り返した結果、私たちは「50円台」で長く粘る術を身につけたのです。

攻略に必死で、仲間のプレイを研究。あらゆるゲームに”パターン”があることに気づき、それを読み解くのが日課になった。そう、私たちは真剣だった——子どもながらに。

駄菓子屋という名の聖域

近所にあったあの駄菓子屋。藪にらみのおじさんがやっていて、奥の薄暗いスペースには常時4〜5台の筐体が鎮座していた。「スペースインベーダー」「ギャラクシアン」「パックマン」「ムーンクレスタ」「ドンキーコング」「ゼビウス」……名作たちが入れ替わり立ち替わり並ぶ、まさに聖地。

毎日仲間と集まり、ゲームを語り、スコアを競い、時に逃げ、時に怒られ。それでも通った。おじさんがいつしか姿を消し、店が潰れた時の喪失感はいまだに忘れられない。

禁断のエンドー・チェーン

次に我々が向かったのは「エンドー・チェーン」という地元デパート。そのゲームコーナーは駄菓子屋より広く、常時15〜20台が稼働していた。「平安京エイリアン」「スパルタンX」「ラリーX」「ルパン三世」「魔界村」……なんでもあった。

ゼビウスでは私は“達人”と呼ばれ、16エリアを体力の続く限り回り続けた。学校がゲーセン通いを禁止していて、たまに教師のガサ入れが入る。見つかれば逃げる、それが日常だった。ゲーセンには、それだけの魔力があった。

ファミコン登場、時代の転換

1983年、「任天堂ファミリー・コンピュータ」発売。アーケードで見たあのゲームたちが、自宅でできる……! 子どもたちは熱狂した。「ゼビウス」「ドンキーコング」がテレビに映ったときの衝撃は、今でも語り草だ。

友達の家に集まり、交代でプレイ。ソフトを貸し借りし、夜が更けるまで夢中で遊ぶ。「北斗の拳」が流行っていた時代、私たちはゲームオーバーの瞬間を「残夢飛翔拳!!」と叫んだ。

ドラクエとアーケードの黄金時代

高校時代、「ドラゴンクエスト」の登場は衝撃だった。キャラデザインは鳥山明。私はこのRPGに人生を奪われ、進行のため学校を休んだほど。

アーケードでは「グラディウス」「グラディウスII」「沙羅曼蛇」などシューティング黄金期。敵弾をかいくぐるテクニックで“神”と呼ばれた。部活では補欠でも、ゲームの世界では誰よりも輝いていた。

ゲームは、人生のBGMだった

思春期になると、さすがにテレビゲームよりリアルの恋愛が気になってきて、一時的にゲームから遠ざかった。だが時代は流れ、PCが普及し、ネットが広まり……ゲームは再び私の前に現れる。

かつて私は、BLIZZARD社の「World of Warcraft」、そして基本プレイ無料のMOBA「Heroes of the Storm」にドはまりしていた時期がある。いずれもオンラインゲームの魅力を凝縮した名作だった。

いまでは両作とも当時ほどの盛り上がりはなく、私自身も引退してしまったが、それでもあの頃の夜更かしや熱中の記憶は、まぎれもなく人生のワンシーンだった。

→ 【ヒーローズ・オブ・ザ・ストーム】無料オンラインゲーム紹介 → 【おすすめオンラインゲーム】「ワールドオブワークラフト」〜英語学習としてもナイスな米国産RPG

ゲームは人生の主役ではないかもしれない。けれど確実に、あの時代のBGMだった。

そして今も、ピコピコと私の中で鳴り続けている。

コメント