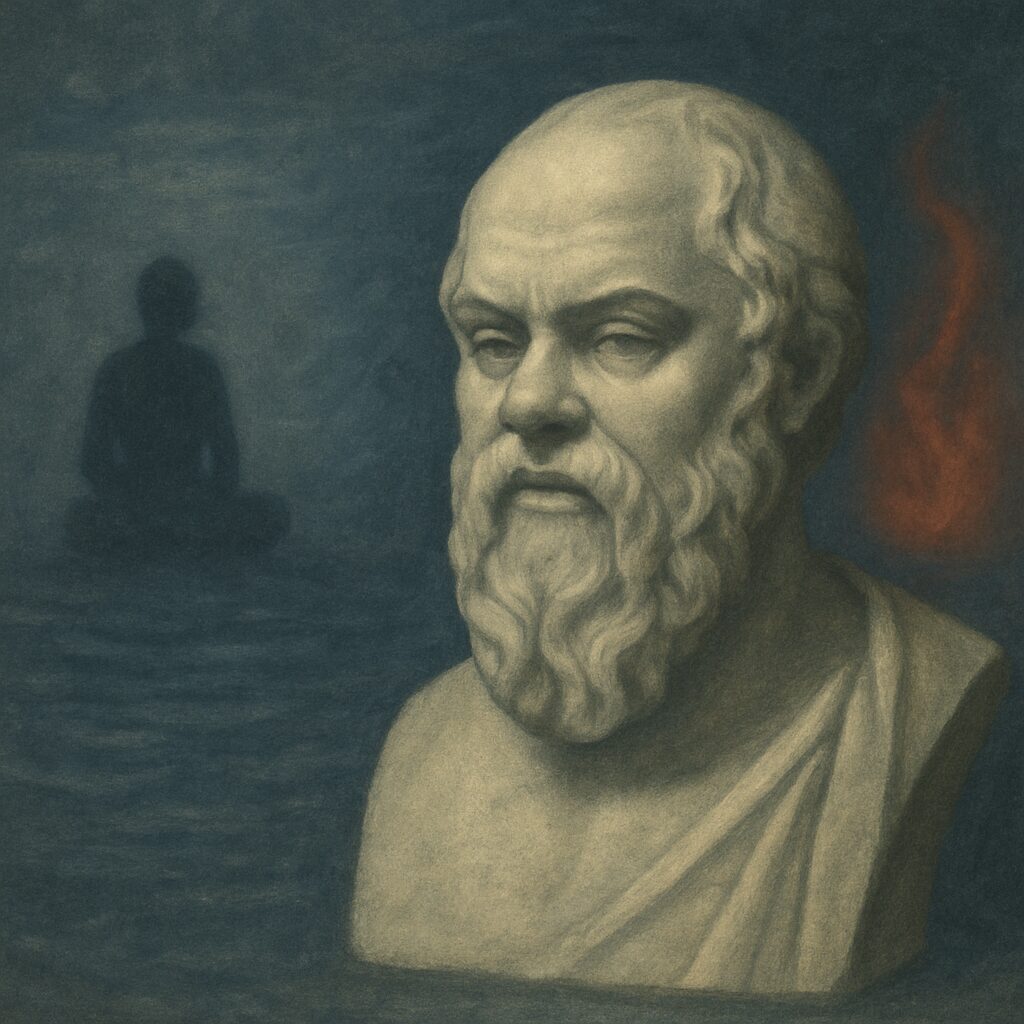

ソクラテスの「無知の知」と心の浄化――プラトン対話編から哲学的情欲論へ

無知を知るという知恵──ソクラテスの出発点

「私は自分が何も知らないということを知っている」。

ソクラテスのこの言葉は、古代ギリシア哲学の核心に位置づけられてきた。それは単なる謙遜の姿勢ではなく、むしろ認識の限界を認めることによって、そこから真の理性が始まるという思想である。

哲学とは、「分からないことに耐える力」であるとも言われる。私たちはつい知識や論理によって世界を完全に理解しようとするが、それは傲慢である――そうソクラテスは静かに語る。

理性とその限界――ヘルメス的視点

ヘルメス・トリスメギストスの言葉もまた、ソクラテスに通じる。

「言葉は魂をある地点まで導くが、真実には到達できない。だが理性は偉大である。理性は真実へと導く。」

言葉は真理に触れようとする道具だが、完全には届かない。最後に残るのは、沈黙と直観――それでも、私たちは理性という灯火を携え、暗がりを歩き続ける。

私的な前口上――哲学の砂場から

このブログは、いわば筆者の“哲学的砂場”である。

専門家でも学者でもないが、古典哲学や宗教的思想に惹かれ、日々の生活のなかで考えずにはいられない。難解な本を前にして、ほとんど理解できないながらも、言葉をいじり、問いと遊ぶ。

そして不思議なことに、その行為だけで心が少しだけ澄んでくる。

衝動と情欲の根源――幼児に見る原初の心

仏教では、悪魔(マーラ)は六つの感覚から人の心に侵入すると説く。

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、そして“意”すなわち心。

誰にも教えられたわけではないのに、私たちは自然とある種の衝動に駆られる。幼少期に芽生えるそれは、善悪や恥じらいの判断を持つ以前の、純粋に原初的な“情動”である。

悪習は身体に宿るか、心に宿るか

私たちはなぜ同じ悪習を繰り返すのだろうか?

情欲とは、単なる身体的欲求ではない。それは視覚や記憶、そして想像力に起因する“内的な映像作用”に深く結びついている。外界の刺激がなくとも、人は自身の心のイメージに囚われ、欲望を再生する。

すなわち、最大の敵は「自分の中にいる心の画家」である。

死とともに清められるか?

ある人は言う。「人間は死んだら情欲から解放される」と。

しかし仏教や多くの古代宗教において、「心」は死後も存続するとされる。ならば情欲の火は、肉体の滅びとともに消えるわけではない。

だからこそ、いま・ここで、“生きているうちに心を清める”ことが重んじられるのだ。

ソクラテスの修行法──理性とは心を観察する力

ソクラテスの「無知の知」とは、知識を積むことではない。

むしろ、自己の「反応」や「衝動」、あるいは欲望に対して気づき、それを吟味する作業そのものである。

理性とは、他者を論破する力ではなく、自分の心の奥に光を当てる力。

だからこそ彼の哲学は、「死の直前に語られた覚悟」として、今なお生き続けている。

コメント