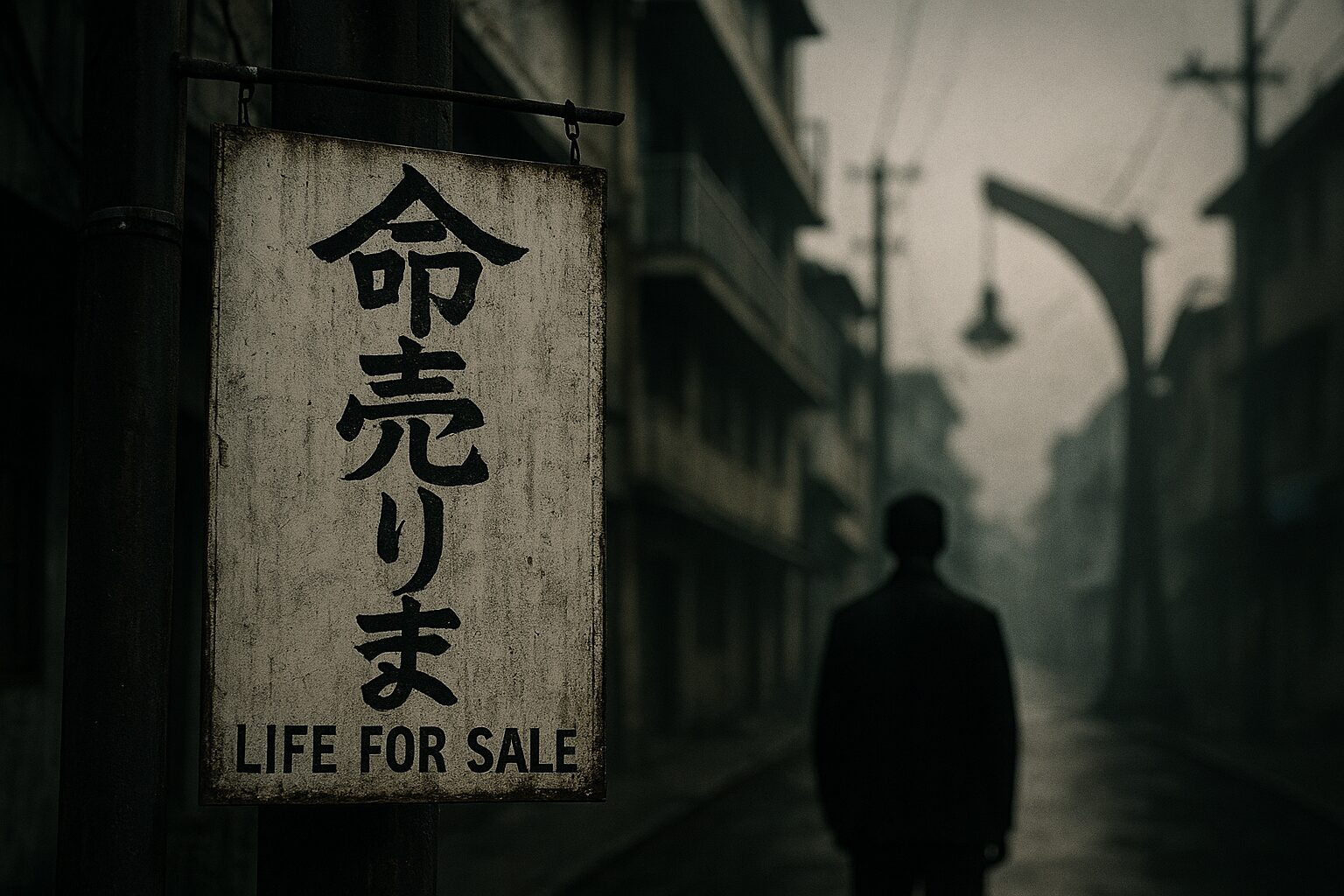

三島由紀夫『命売ります』レビュー|軽薄な仮面の裏に潜む“死”の思想

三島由紀夫の小説『命売ります』は、いかにも彼らしいタイトルである。だがその内容は一見して驚くほどポップで読みやすく、文体も軽妙。発表媒体は1968年の「週刊プレイボーイ」──つまり氏が割腹自殺を遂げる2年前である。

週刊プレイボーイと若者文化

『命売ります』は21回にわたり連載された。娯楽誌としての「週刊プレイボーイ」は、男臭いルポやグラビアを売りにしながら、時に時代を切り取る先鋭的な記事や小説も掲載していた。筆者自身も90年代に村上龍の「龍言飛語」などを夢中で読んでいた記憶があるが、1968年の若者たちもまた、似たように三島の言葉に魅了されたのではないか。

当時は全共闘運動やヒッピー文化が社会を騒がせていた時代。作家の言葉が思想的・生き方的な影響力を持ちうる時代だった。三島にとって、この連載小説もまた、現代社会への諧謔であり風刺であり、武士道的思想の変奏だったといえる。

軽快な読み口、深い主題

本作は、活字に不慣れな層にも届くよう設計されたエンタメ小説だ。文体は平易で、一話ごとに起伏を持たせた構成は雑誌連載らしいテンポ感がある。だが底に流れているものは──やはり「死」と「生」に対する深い思索である。

あらすじ|“命”の商品化

主人公・羽仁男(はにお)は、ある日ふとしたきっかけで自殺未遂を図る。新聞の活字がすべてゴキブリに見え始めたのが理由だ。だが命を捨てそこねたことで、彼はむしろ心が自由になったことに気づく。そこで「命売ります」という看板を掲げ、新聞広告で“命の販売”を始める──Life for Sale。

以降、羽仁男のもとには奇妙な依頼人たちがやってくる。寝取られ亭主、中国人の愛人とともに死んでくれという老人。禁書を盗んだ女。吸血鬼の母に動脈血を与えたい青年。毒人参を食って暗号を解読せよと命じる諜報員──。命は売られるが、羽仁男はなかなか死ねず、むしろ財を成していく。

だがやがて金も命も惜しくなり、廃人のような女とともに郊外へ隠れ住む。依頼人たちが裏で中国系の組織とつながっていたことが明かされ、羽仁男は再び命を狙われる。その瞬間、彼は「未来」への恐怖に支配され、生き延びようと逃げ惑うようになる。

ラスト近く、蜘蛛の幻影が時計の振り子に見え、その先にギロチンの刃が揺れているという描写は、明らかにエドガー・アラン・ポー『陥し穴と振り子』の影響を思わせる。

◯参考→ 【ポー】『陥し穴と振り子』レビュー

死と生、そして戦後の日本

戦争を20歳で経験した三島は、しばしば「戦時中のほうが幸福だった」と語った。未来を考える必要がなかった時代──死と日常が隣り合わせだったあの混沌の中で、人はむしろ“自由”だったのだと。

一方、戦後の日本では、死は遠ざけられ、誰もが臆病に「生」にしがみつくようになった。三島がかねてから問題視していた「日常から死が排除された社会」が、羽仁男というキャラクターに体現されている。

この視点は、彼の評論『太陽と鉄』『葉隠入門』と地続きである。

◯関連→ 『太陽と鉄』レビュー/『葉隠入門』レビュー

現代への照射

作品の根底には、現代人の“死への欠乏”が描かれている。介護苦や通り魔、SNSでの自殺募集──抑圧された死の衝動が、ときに暴発する。それらは「死」の価値を見失った現代への警鐘と読むこともできる。

三島の初期作品『仮面の告白』もまた、戦後の生と死の価値観の移行を描いた作品である。

◯関連→ 『仮面の告白』レビュー

まとめ|図に外れて生きるか、死ぬか

最終的に羽仁男は、「生」にしがみつくことで“腰抜け”となりながらも、「死」に向かって進むこともできない中途半端な男となってしまう。

ラストで警察署から追い出され、女々しく夜空を見上げる彼の姿には、社会に対する疎外感と、自分への絶望が交錯する。

「図に外れて生きたらば、腰抜けなり。この界危なり。図に外れて死にたらば、犬死に気違いなり。恥にはあらず」

──これは『葉隠』の一節。軽やかな語りの裏に、武士道的な死生観がしっかりと息づいている。

コメント