三島由紀夫が「座右の書」と語った『葉隠』。その思想は、現代人にとってどこか遠く、過激で、そして不思議と魅力的です。本記事では、三島由紀夫の著作『葉隠入門』を通して、この「禁断の書」の本質を探ってみます。

三島由紀夫と『葉隠入門』──「武士道といふは死ぬことと見つけたり」

三島由紀夫が座右の書として語っていた『葉隠』。現代人にはなじみが薄いかもしれませんが、その思想は一度読むと忘れられない強烈さがあります。特に、死と美学を求めた三島の生き様と重ねることで、この書物の意味がより鮮明になります。

禁断の書『葉隠』とは

『葉隠』は、18世紀の日本で、元武士が隠居後に弟子との対話形式で語った武士道精神の記録です。「この書は火中に投ずるべし」と著者が述べたように、長らく禁書とされ、現代に伝わるのは写本によるものです。というのも、その内容が当時の武士道の主流とは異なり、極端なまでに死を美徳とする主張だったからです。

「武士道といふは死ぬことと見つけたり」──この言葉こそ『葉隠』の核心であり、書を知らずとも耳にしたことのある名文句ではないでしょうか。潔く、どこかかっこよく響くそのフレーズが、この書の象徴です。

戦時中の利用と特攻隊の笑顔

この思想は第二次世界大戦時、大日本帝国の軍国主義に利用され、多くの若者たちが特攻隊として命を投げ打ちました。白い盃を掲げて万歳し、飛び立っていった彼らの笑顔は、現代の私たちには理解しがたいものがあります。生命保険、住宅ローン、老後資金といった現代の価値観では測れない、まったく異質な世界がそこにありました。

三島との出会い

私が『葉隠入門』を手に取ったのは、三島由紀夫という人物に惹かれたからでした。自決当日の映像を見たり、彼の作品に触れるうち、なぜ彼はあのような死に方を選んだのか、知りたくなったのです。あるインタビューで彼が「葉隠は座右の書」と語っていたこと、そして「武士道といふは死ぬことと見つけたり」がその出典であると知ったのがきっかけでした。

学者たちの詳細な解説書もありますが、彼らの主張はときに煩雑で、何百ページも費やされていて読む気がしません。このブログの記事だけで十分です(たぶん)。

『葉隠入門』の内容から

この本は、三島由紀夫による主観的な『葉隠』解釈であり、まさに彼の死生観そのものと言ってよいでしょう。以下に、読んで印象に残った主張を箇条書きしてみます。

- 毎朝毎夕、死を覚悟して生きよ

- 一念一念を必死で生きよ

- 弱音を吐くな、恐れるな

- 生死の岐路では、死を選べ

- 常に決断できるよう、日頃から覚悟せよ

- 敵が多くても、気狂いのように撫で斬りにせよ

- 目的を見失って生き延びるな

- 常に身だしなみに気をつけよ。死ぬ時に恥をかくな

- ふざけたことを言う者は斬れ

- 自分を日本一だと思え

その他にも、酒の席でのふるまいや、上司への忠義、仕事の進め方など現代にも応用できそうな教えが満載です。現代語訳版や文庫本も多く、「現代のサムライ=サラリーマン」に向けた啓蒙書として売られています。

ただ、私にとって価値があるのは上に挙げたような“死の覚悟”に関する部分だけです。

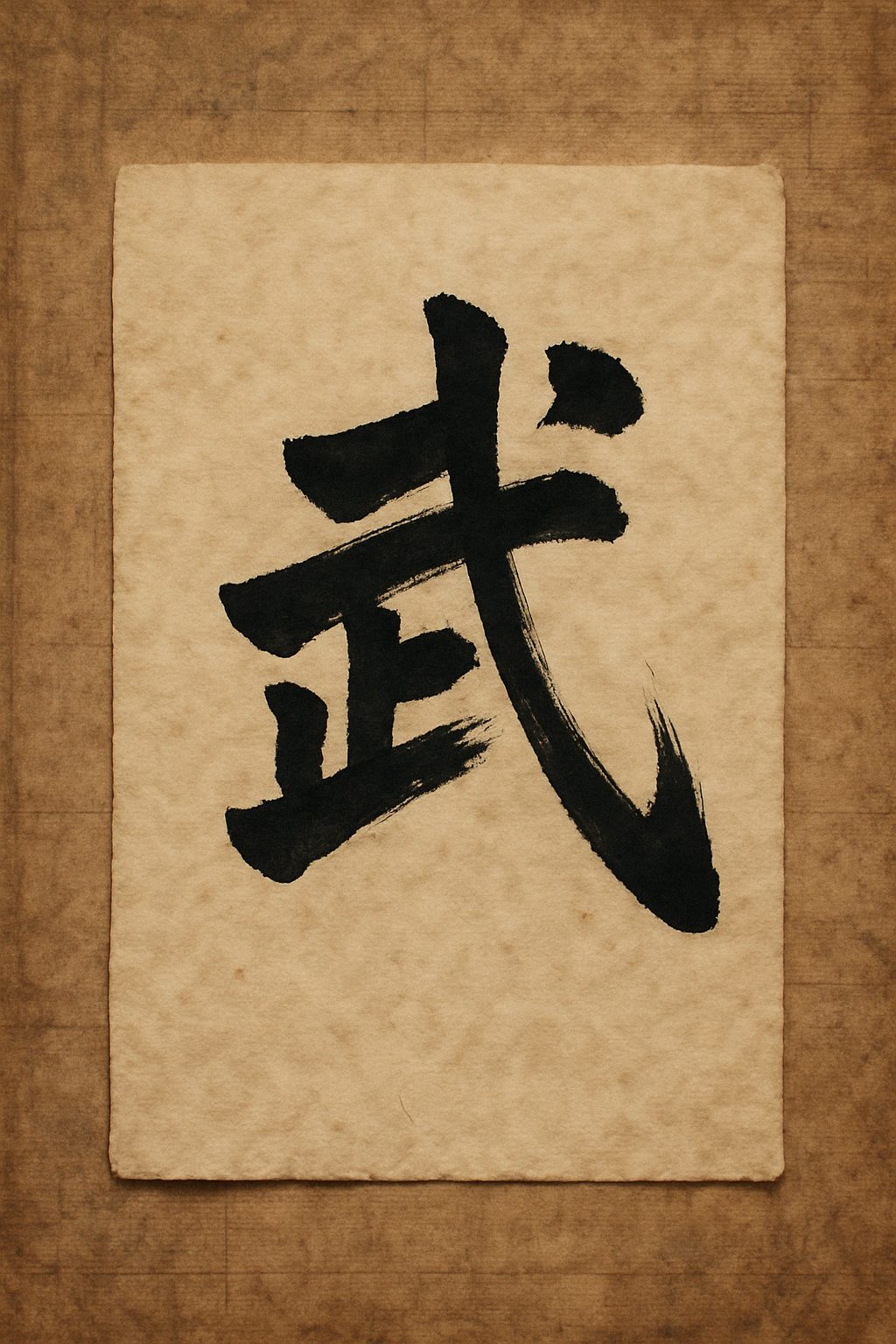

「武」の一文字に込めたもの

三島の自決には、『葉隠』の思想が色濃く反映されていました。彼は自衛隊での演説を30分予定していたのに、実際は野次に阻まれ7分で終わってしまいました。かっこよく死のうとした計画が、現実にはうまくいかなかったという一面もあります。

彼は切腹後、自らの血で「武」という一文字を認めるための折り紙を部下に持たせていましたが、それを拒否したとも言われています。『葉隠』には、文字を書く時も思い切りよく、紙からはみ出すくらいの気迫で書けとあります。それを実践しようとしたのかもしれません。

まとめ──死から生へ

『葉隠入門』を読み終えた今、私は若い頃に抱いていたような美学や野心を思い出しました。長年のサラリーマン生活で萎えた心が少しだけ呼び起こされた気がしたのです。

うつ病、引きこもり、生活保護——そんな現代的な疲弊に苦しむ人たちにも、この本が逆説的に「生きる力」を与えてくれることを、私は願ってやみません。

コメント