チベット密教【チベットの死者の書】紹介〜60年代ヒッピー、ユングも注目した聖典

■ バルドゥ(中有)とは何か?

1993年、バブル崩壊後の日本で話題となった一冊の経典『原典訳 チベットの死者の書』(川崎信定訳)。本書は、チベット仏教において人が亡くなった際に実際に読誦される、きわめて実践的な宗教テキストである。

チベット仏教では、人間は死後すぐに無に帰すのではなく、「中有(バルドゥ)」という49日間の“中間状態”を旅する存在とされる。これは、日本の僧侶たちが通夜や葬儀の講話で語る「魂のさまよい」の源流であり、死者はこの中有をさまよう中で次の転生へと向かう。

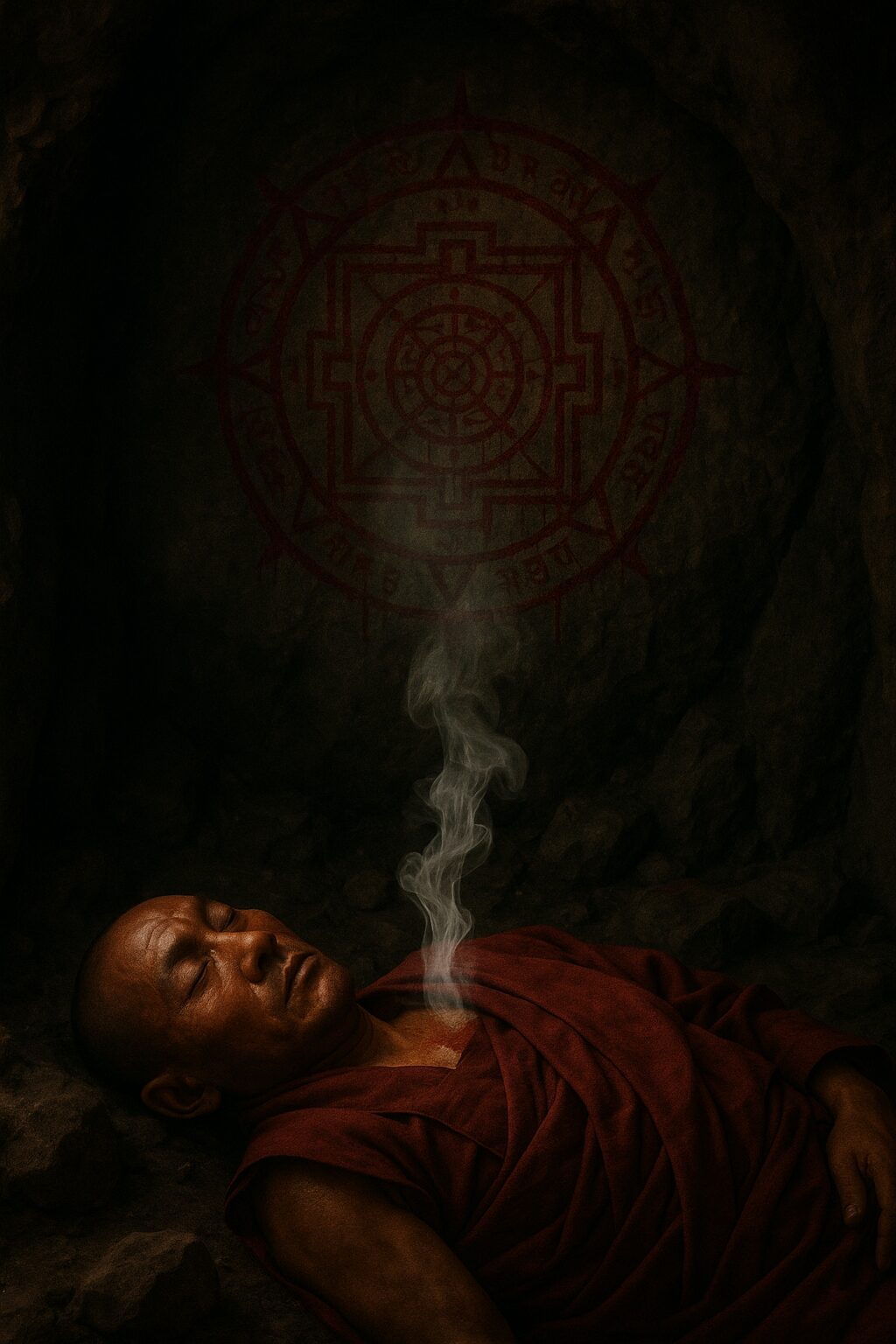

『チベットの死者の書』は、このバルドゥを通過する魂に向けて読み聞かせることで、死者が迷うことなく「解脱」へ至れるよう導くためのテキストなのである。

■ 解脱とはなにか?

解脱とは、仏教で説かれる究極のゴールであり、生死・苦悩・煩悩の輪廻から完全に解放される状態を指す。すなわち涅槃(ニルヴァーナ)である。これに到達した者は、もはや苦しみに翻弄されることなく、永遠に穏やかな存在へと変わる。

ブッダ自身がこの境地を体験し、その教えを後世に遺したが、彼の説法を読めばわかるように、解脱は簡単には達成されない。多くの修行、覚醒、内面の洗練が必要とされる。 それゆえ、一般の人々が死後ただちにこの境地に達することは困難とされ、だからこそ『死者の書』は、バルドゥを旅する魂に対し「今こそ光を見よ」と呼びかけ続ける。

■ 解脱=究極の快楽?

人間は未知の快楽を想像することができない。私たちが知る最上の快楽とは、生理的・本能的な欲求の充足である。中でも強力なのは「食欲」と「性欲」であり、特に後者は情熱的な恋愛に結びつき、人生をも翻弄する力を持つ。

もし私たちが知覚し得る快楽の極みに性行為があるとすれば、「解脱」とはこの快楽が永遠に持続するような状態と仮定することもできる。肉体の制約を超え、あらゆる苦痛が存在しない空間で、魂が至福の一体感に包まれる──それがニルヴァーナの一つの比喩的理解であろう。

■ マンダラに込められた意味

『チベットの死者の書』には、美しいカラーのマンダラ(曼荼羅)図が添えられている。1枚目は象徴的な円形の世界観を示すマンダラ、2枚目は静寂の仏たちの抱擁、3枚目は怒れる仏の憤怒の姿を描いたマンダラである。

とりわけ注目すべきは、仏たちが抱擁し、性的に結合している姿を描いた図像である。これは単なるエロティシズムではない。光り輝く身体は青春の象徴であり、性のエネルギーは宇宙的融合を象徴している。チベット密教では、解脱とは欲望の否定ではなく、その昇華・統合を通して達成されるとされるのだ。

この思想は、従来の「煩悩即苦」とする伝統的仏教とは対照的であり、密教的な世界観では「煩悩即菩提」、つまり煩悩こそが悟りへの道でもあるとする。ブッダの教えを表面上だけ見れば矛盾と映るこの考えも、深く読み解けば“欲望の光”を通してこそ見える真理の姿なのかもしれない。

■ 文化と現代思想への影響

『チベットの死者の書』は、1960年代にアメリカやヨーロッパのヒッピー文化、サイケデリック運動、ニューエイジ思想などとも結びつき、カウンターカルチャーの象徴ともなった。心理学者カール・ユングもこの書を深く読み、死後の心理的過程における象徴体系として高く評価している。

現代においても、このテキストは死と再生のビジョンを持ち、人間存在の根源的問いに応える哲学的・宗教的ドキュメントとして価値を持ち続けている。

コメント