【ハビアン】『南蛮寺興廃記・邪教大意・妙貞問答・破堤宇子』レビュー|仏を捨て、神も捨てた男の哲学

東洋文庫と収録作

本書は平凡社の名シリーズ「東洋文庫」第14巻として刊行されている一冊である。検索の際はタイトルに注意。「南蛮寺興廃記」で調べるとヒットしやすいが、芥川龍之介の『るしへる』に登場する“破堤宇子(はでうす)”では出てこないこともある。

収録されているのは、以下のハビアン著作4点:

-

南蛮寺興廃記

-

邪教大意

-

妙貞問答

-

破堤宇子

筆者は自由な順番で読み進めたが、特に『破堤宇子』『邪教大意』の二編は圧倒的に面白く、現代にも通じる哲学的問いを内包していた。一方『南蛮寺興廃記』で若干ペースが落ち、『妙貞問答』は読まずに返却。全編現代語訳のため、やや紙面が軽く感じられる部分もあるが、思想の深さは侮れない。

キリシタン文学と“誤訳された信仰”

遠藤周作『沈黙』をはじめ、日本のキリシタン文学はその残酷さや悲劇性で知られるが、芥川龍之介の「切支丹物」などでは逆に滑稽さが際立つ。そのギャップにこそ、日本におけるキリスト教受容の歪さが透けて見える。

『るしへる』で筆者が知ったハビアンという人物と、彼の著作『破堤宇子』。その禅的なタイトルの「破」、そしてラテン語の神「Deus(デウス)」を崩すようなこの書名は、当時ラテン語聖書に触れていた筆者の記憶に強く刻まれた。

「天主教」としてのキリスト教

当時、日本ではキリスト教を「天主教」と呼び、「祈り」を「念仏」と訳していた。つまり“ぜす・きりしと”は仏に近い存在とみなされていたのだ。

こうした理解のズレにより、聖母マリアや聖人を描いた絵画も仏画のような雰囲気になり、イスラエルの風景に柳や桜が咲き乱れる始末だった。ハビアンの記録によれば、宣教師たちは寺で施しを行い、西洋の薬で病を治し、そうして“南蛮寺”と呼ばれる教会の人気を高めていったという。

ハビアンという男

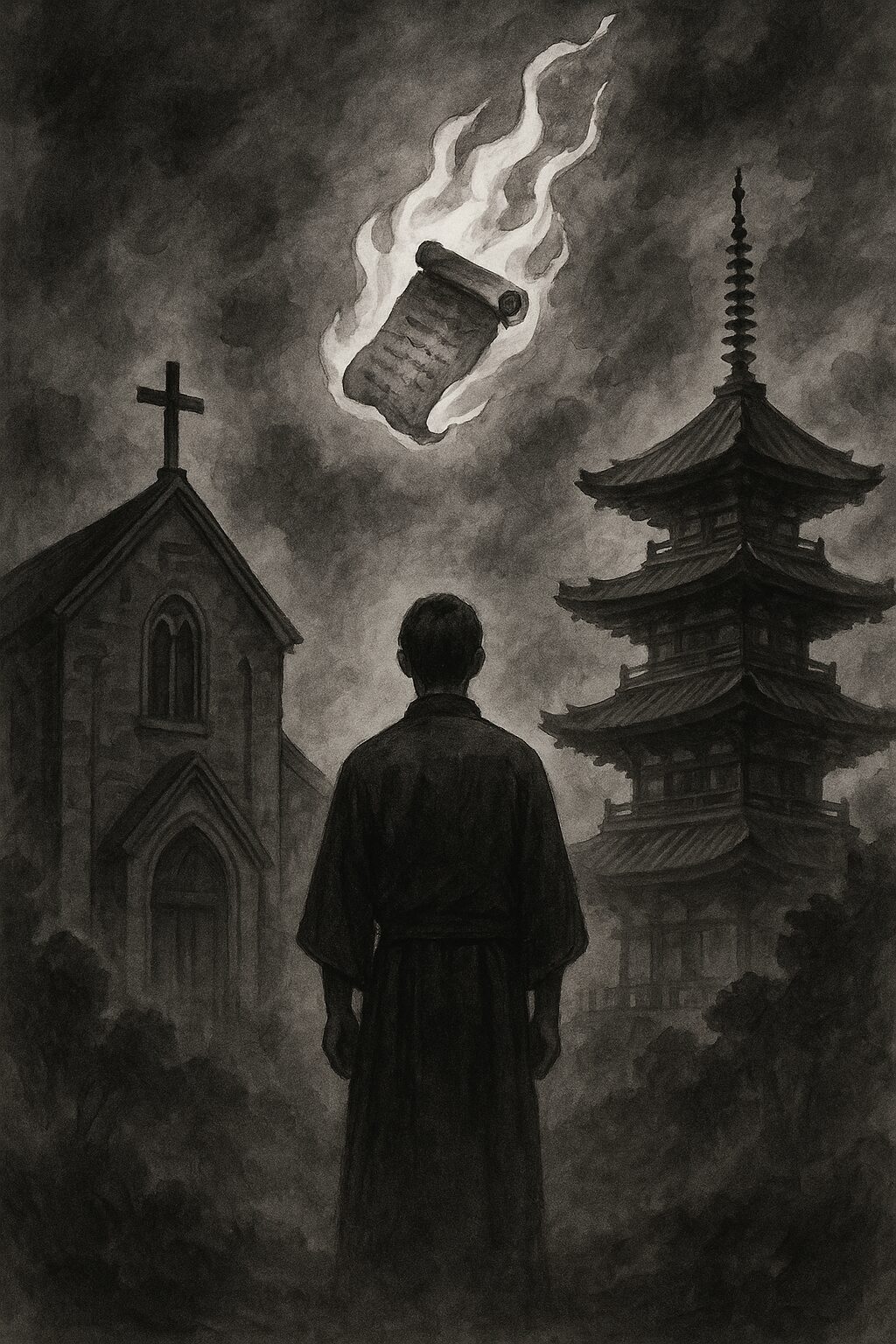

ハビアンは、禅僧として出家した後、キリスト教に改宗。さらに後年、棄教してキリスト教批判者へと転身するという異例の遍歴をもつ。

仏教を捨て、キリスト教も捨て、最終的にはどちらにも属さぬ知的批評者となる。彼の著作にはサドやヴォルテールにも似た、鋭く自由な思考が表れている。

“Deus(神)”の名を捨てたハビアンが語る「破堤宇子」の論理は、ただの宗教批判ではなく、思想と文化、信仰と言語の間に横たわる“翻訳不可能性”の問題そのものである。

私たちは仏教徒である

私たち日本人は、言葉を話す前に“南無阿弥陀仏”や“南無妙法蓮華経”を耳にする。洗礼を受けるわけでもなく、自然に仏教的倫理が刷り込まれてゆく。

もしさらに遡るなら、法隆寺の創建に至る飛鳥時代から、仏教はこの国の土や水、空気や血肉にまで浸透してきた。

その中に、突然南蛮から現れた“天主教”が理解される余地はあっただろうか?

宗教と真理の屈折

真理は普遍であると信じたい。だが光が遠くから届くとき、それは必ず屈折し、ねじれ、歪む。キリスト教が“真理の近く”に導く力を持つとしても、最終的に私たちを“目覚めさせる”のは、やはり仏教である。

なぜなら、我々は日本語を話し、日本語で祈り、日本語で考えるからだ。

西洋と日本、信仰と表現

ヴェルギリウス、ダンテ、ボードレール、ワーグナー…偉大な西洋の文人たちは、それぞれが自国語で自らの文化と神話を基盤に創作してきた。

それは、彼らが自分の“根源”に立ち戻ったからこそ可能だった。

私たちもまた、真理に向かうには、自国の“言語と精神”へと帰還する必要がある。だからこそ、義務教育で教わる「漢文」と「古文」こそが、日本人にとっての哲学の第一歩なのだ。

ハビアンの筆致と現代語訳

このような背景を踏まえて読む『破堤宇子』『邪教大意』は、非常に知的で刺激的である。文体は現代語訳ながら、内容は濃密で深く、哲学書としても十分通用する。

もし原文の漢文・訓読文が手に入るならば、ぜひ読み比べてみたい。残念ながら入手は困難かつ高価であるようだが、それでもこの書が残されていること自体が奇跡的である。

コメント