【鴨長明】『方丈記』レビュー・感想|高校時代の授業と思い合わせて

教師との記憶

鴨長明の随筆文学『方丈記』を読むのは、おそらく人生で三度目。だが今回は「三度目の正直」とでも言おうか、ようやくこの作品の本質に触れられた気がする。

高校時代、私の通っていた公立高校には、ひときわ印象深い古文教師がいた。年配の男性で、外見こそユニークだったが、実力派の先生であることは誰もが認めていた。

何でも、古文参考書の執筆依頼やNHKの出演依頼もすべて断っていたという。「表に出ない本物の学者」として、生徒たちの間では半ば伝説化していた。

そんな先生の授業で『方丈記』を扱ったときの言葉が、今でも記憶に残っている。

「方丈というのは、三メートル四方の家のことだ。そんな狭いところに住んで退屈じゃないか? 私なら退屈だなぁ」

あの時は、私もその意見に納得していた。だが今、古語辞典を片手に再読してみると、全く違った感想が湧き上がってくる。

「狭さ」は思想か、自由か

たしかに、三メートル四方=約九平方メートルの空間は、数字だけ見れば狭い。現代人の感覚でいえば、電気もネットもない空間に引きこもる生活は、退屈極まりないだろう。

だが、鴨長明の視点に立てば話は変わる。

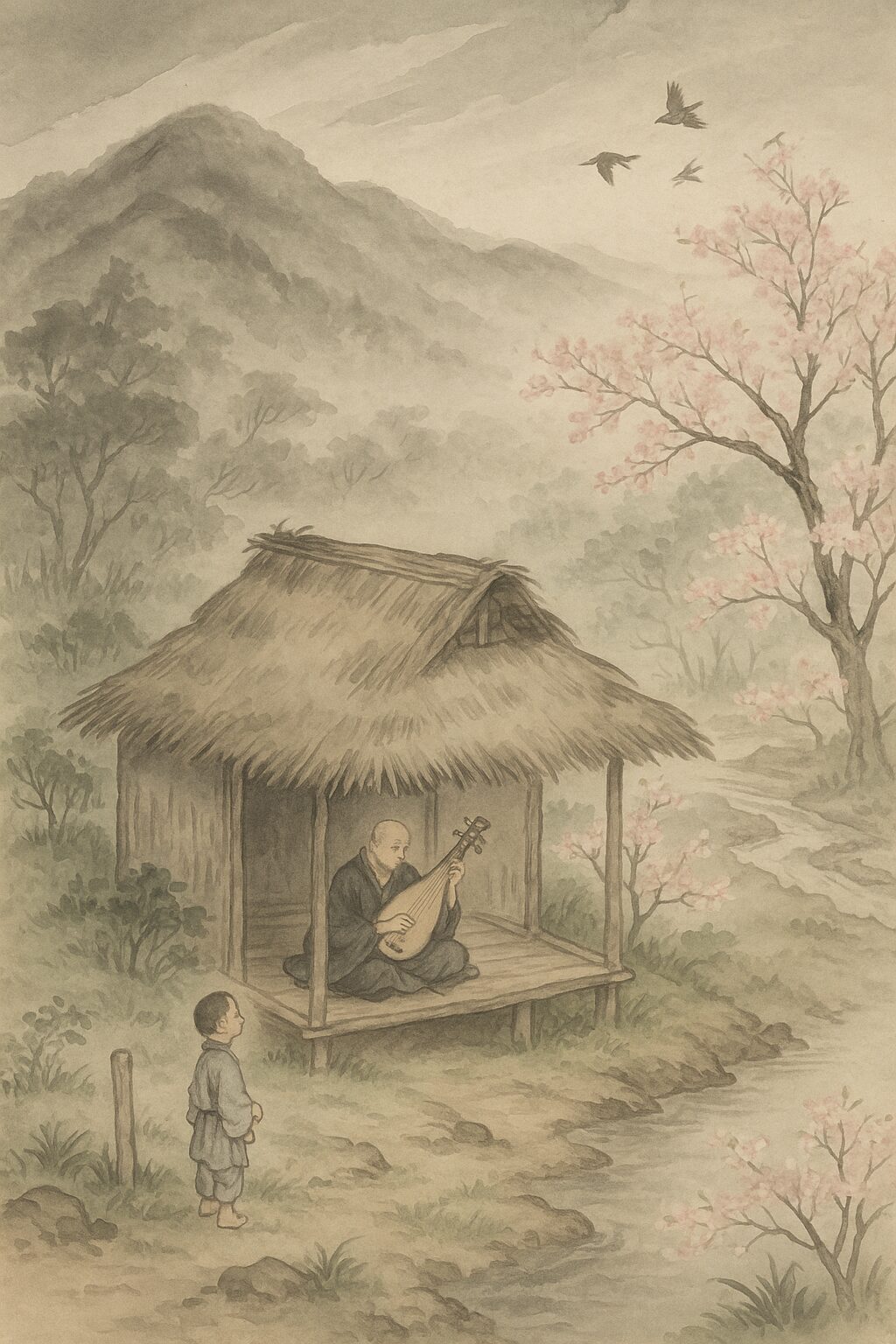

彼は、物理的な「狭さ」よりも、精神的な「広がり」を選んだのだ。方丈庵の中ではなく、周囲の自然や仏法の世界に生きていたのである。

たまに訪れる子供との語らいも、小さな交友の喜びとして描かれている。

隱遁の伝統

隠者文学というと日本独自のもののように思われがちだが、実は世界各地にその系譜は存在する。

インドや中国の仏教僧、西洋の修道士たちもまた、俗世を離れて「cell(独房)」に住んだ。

その根本にあるのは、「世界から離れることで真理に近づく」という思想である。

鴨長明は、都の荒廃や天災を目の当たりにし、仏教的な無常観を深く受けとめていく。最初は以前の家の十分の一の広さに引っ越し、さらに百分の一にも満たない方丈の庵へとたどり着いた。

その住まいは基礎すら持たず、仮の宿でありながらも五年が経ち、すっかり気に入っていたという。

方丈庵の暮らし

方丈庵に備えられていたのは、必要最低限の生活道具。楽しみといえば、琵琶を弾いたり、仏典を読んで読経したりすることだった。

これを「退屈」と見るか、「自由」と見るかは、人それぞれだ。

鴨長明はこう言う。「魚は水に、鳥は林に棲む。それと同じように、私はこの庵に満足しているのだ」と。

そして、「この生活を金持ちに勧めるつもりはない」とも断りつつ、自分にとっての幸せを静かに語っている。

感想──仏と詩の交差点

歳を重ねてから読み直す『方丈記』には、仏教的な無常観と詩的な余情が絶妙に重なって感じられる。

このような作品は、世界広しといえどもなかなか見当たらない。短い随筆のなかに、人生の本質がぎゅっと凝縮されている。

また、都の荒廃や人の世の儚さの描写には、芥川龍之介の王朝物に通じるものすら感じた。まさに「滅びの美学」。これを見逃すのは、日本人としてあまりに惜しい。

「学校で習う古典」の一つにすぎないと思っていたあの作品が、いまや人生の本質を語る書に見える。それこそが、読書の深まりであり、再読の喜びなのだ。

コメント