【芥川龍之介】『羅生門・鼻・芋粥』感想文|感想のみ、大人向けレビュー

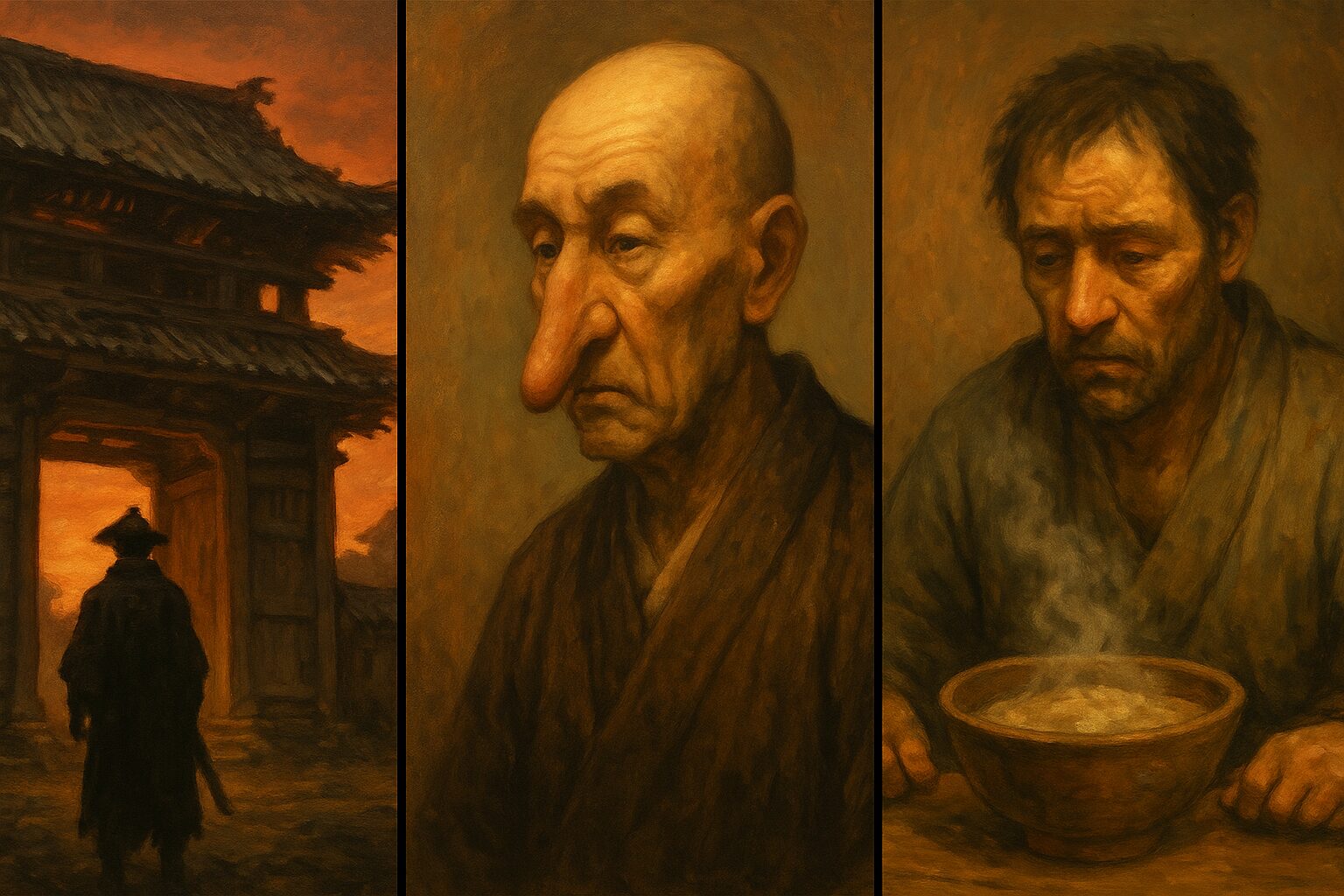

『羅生門』──“悪”と“無常”の演出

日本文学を改めて読み返している中で、芥川龍之介の代表的短編集『羅生門・鼻・芋粥』(角川文庫)を手に取った。まずは『羅生門』から。

高校の教科書でもおなじみの本作は、夜の闇、不気味な廃墟、そして盗人の“悪”が交錯する。学生時代、この作品に寒気を感じた記憶があるが、今改めて読んでみると、その演出はむしろ“整いすぎて”いる。

芥川はこの作品を若干二十歳そこそこで執筆している。解説によれば、彼は早い段階で「作家になる」ことを意識し、その結果としてどこか“格式ばった文体”が立ち上がっている。それは夏目漱石のように、遅れて小説家になった者とは明らかに異なる文学観を持っていたことの証左でもある。

しかし、ここで問題になるのは「真理」は若さと技巧の果てに見えてくるものではないということだ。文学に“真理”を求めすぎた作家たちは、えてして自滅する。漱石だけが“偉くなろう”とはしなかった作家であり、三島由紀夫は“偉くなろう”とした最後の作家だった。結局はその三島すら自ら命を絶ち、群衆の目に自身の美醜の判定を委ねたのである。

そういう視点で見ると、『羅生門』の悪も闇も、それほど深くはない。平安末期の荒廃を描く背景はよくできているが、宗教的な無常観は表層的だ。時代の雰囲気を感じるための読み物としては十分だが、連作として読んでいくと、どうしても“予定調和”の印象を受ける。

『鼻』──整形失敗のユーモア譚?

続いて『鼻』。

長い鼻を気に病む僧侶が、弟子の協力で鼻を短くするものの、その途端に人々からの嘲笑が増す――という話。

これは一見、外見と心の葛藤を扱った寓話のようで、「見慣れたものは正しい」という教訓を読み取ることもできる。しかし、それ以上でも以下でもない。人間の本質を突いたとされるこの教訓は、どこかで聞いたことのある凡庸な真理にしか感じられない。

ユーモラスな作風ではあるものの、高校生向けの“教材的小説”としか思えない。次に紹介する『芋粥』もまた、同じような退屈な構造を持つ。

『芋粥』──空腹と夢の空しさ

『芋粥』は、貧しい武士が“たらふく芋粥を食べたい”という淡い夢を抱き続け、あるきっかけから実際に招かれ、念願の芋粥を食すものの、その直後に心が虚しくなるという物語。

この物語に登場する古語や時代的言い回しは、たしかに“日本らしさ”を演出している。だが、それが連続的に続くと読者は倦んでしまう。教訓臭さ、人物の悲惨さ、構成の古臭さ……まるで芥川の野心だけが空回りしているかのようだ。

加えて、芥川文学に“風流”が欠けているという印象も否めない。日本的な形式は整っているのに、心が共鳴するものが少ない。それが彼の作品を“海外文学の翻案”的に感じさせる理由なのかもしれない。

そして極めつけは、芥川の晩年そのものが陰気であることだ。薬物で精神を曇らせた果ての自死。そこに文学者としての「的中」がなかった証のようにも思えてくる。三島由紀夫のような構築された死と比べると、あまりに痛ましい。

『芋粥』を読んだ後、主人公同様、私は吐き気を感じた。夢を食べた後の空しさを描いた話としては完成されているのだろう。しかしその“完成度”が逆に、読者にとって救いのない閉塞を与えるのだ。

若き読者へ

もし若い読者が、芥川から“何か”を学ぼうとするなら、私はこう言いたい。

「一度閉じて、マルキ・ド・サドを読んでみろ」と。

倫理を逸脱する力、固定観念をぶち壊す思想の激しさ――そういったものの方が、時に人間の真理へ近づく可能性を持っている。少なくとも、“退屈な教訓”を反復する作品よりは、はるかに刺激的だ。

コメント