プラトン『饗宴』レビュー|エロスと両性具有者、そしてダイモーンの神話的対話

はじめに:異色の対話篇『饗宴』

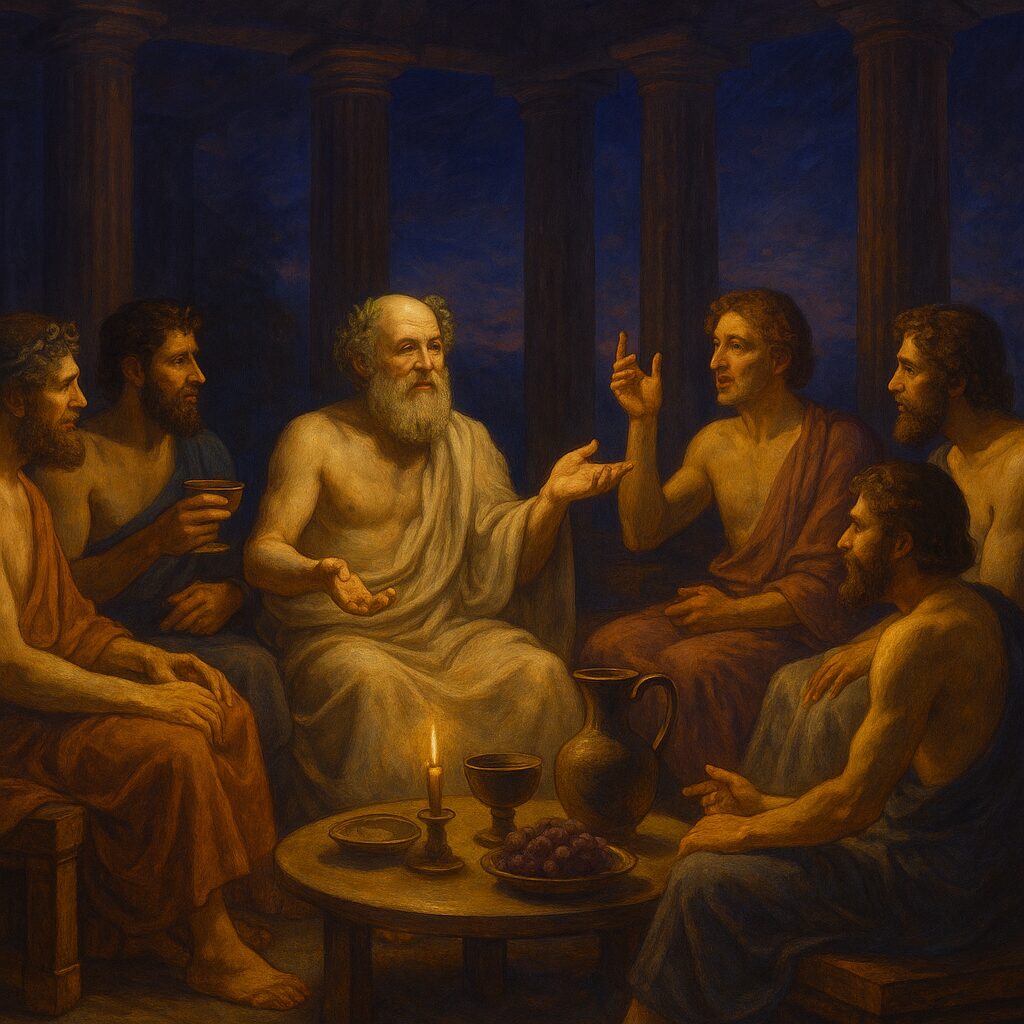

『饗宴(シンポシオン)』は、プラトンの対話篇の中でもひときわ異彩を放つ作品です。舞台は、ソクラテスをはじめとする哲学者や識者たちが集う宴会。前日も飲みすぎた彼らは「今日は控えめにしよう」と決め、代わりに“エロス(愛)の神”について順番に賛辞を述べ合うという形で会が進行していきます。

最後にはソクラテスの驚異的な酒の強さに皆が舌を巻き、彼の賛辞で幕を閉じる本作。プラトンの筆は師ソクラテスへの深い敬愛と、どこかユーモラスな眼差しに満ちています。

賛辞されるエロス

エロスとは、愛と欲望を司るギリシャ神話の神。宴に集った人々はそれぞれ、自分なりの“エロス賛歌”を披露します。古代ギリシャにおける高尚な“少年愛”も語られつつ、エロスの神性と恩恵が熱く語られていきます。

その中で特に印象的なのが、しゃっくりのため順番を後に回していた詩人アリストファネスの語りです。彼は神話的な物語を披露し、愛の本質に迫ります。

アリストファネスと両性具有者の神話

かつてこの世界には、男・女に加えて「両性具有者(ヘルマフロディトス)」という第三の性が存在していた──彼らは球体のような身体に頭が2つ、手足が8本、回転しながら動く強力な存在でした。

あまりに力を持ちすぎたため神の怒りを買い、やがて真っ二つに切り裂かれてしまいます。その結果、現代の人間は“自分のもう片割れ”を求めてさまようことになった──これが「愛」の根源的な欲求であるとアリストファネスは説きます。

ソクラテスとダイモーン的エロス

次に登場するのがソクラテス。彼は「自分が教わった話」として、女性の預言者ディオティマから聞いたエロス論を語ります。

ディオティマによれば、エロスは「神と人間を仲介する存在」、つまり“ダイモーン”であり、完全な神ではない。エロスとは、知と美、そして不死を希求する“欲望そのもの”なのです。

ここで語られるエロスは、他の賛辞とは対照的に美化されておらず、飢えた者・不完全な者として描かれます。これはジョルジュ・バタイユの“エロティシズム”論にも通じるような、より根源的で暴力的な側面を備えた愛の姿です。

アルキビアデスの乱入と結末

最後に、酔っ払った将軍アルキビアデスが乱入し、今度はソクラテス自身を讃える演説を始めます。宴はますます騒がしくなり、ついには酔客たちがどっとなだれ込んできて、混沌とした宴会となってしまいます。

夜が明けてもまだ飲み続けていたソクラテス。やがて仲間たちが寝入る中、彼は二人に布をかけ、風呂へと出かけ、夕方まで哲学的な1日を過ごしてから帰路についたといいます。

まとめ:エロスと哲学、そしてユーモア

『饗宴』は、エロスというテーマを通して人間の“欠けた存在としての在り方”と“求める力”を描いた対話篇です。そしてそこには、愛というものが美や性、知、さらには死に至るまでを結びつける神秘的な力であることが示唆されています。

ソクラテスの存在が絶対的な賢者としてではなく、笑いと敬意の混じった親しみある人物として描かれる点もまた、この作品の魅力。プラトン作品の中でも、最も文学的・演劇的な一冊です。

📖関連リンク:

コメント