ジョルジュ・バタイユ【有罪者】無神学大全2〜感想・レビュー・紹介

手記というか、ノートの束というか

ジョルジュ・バタイユの『有罪者』を読んだ。

これはいわば断章形式の手記で、第二次世界大戦の勃発直後から戦中にかけて書き綴られた、ある種の精神の記録である。

が、最初に言っておこう。

はっきり言って読みにくい。脈絡はなく、ただバタイユの心象や妄念が断片的に綴られているだけで、読者に親切とは言いがたい。

そもそも本書に手を伸ばした理由は、澁澤龍彦『三島由紀夫おぼえがき』の中にあった、出口裕弘との対談に触発されたからである。

◯「三島由紀夫おぼえがき」レビューはこちら

<a href=”https://saitoutakayuki.com/hyouron/mishimaet-sibusawa/”>澁澤龍彦【三島由紀夫おぼえがき】レビュー</a>

その対談で、出口氏がこの『有罪者』を翻訳し、三島に献本したというエピソードが語られていた。

三島はその本をとても気に入ったという。

私が手に取ったのは、まさにその出口訳初版だった。…が、小説かと思っていたので、まさかここまで冗長とは予想外。正直なところ、読了するまで何度も挫折しかけた。

バタイユに求めたのは「狂気」だった

私がバタイユに期待したのは、知性ではなく狂気だった。

『眼球譚』で見せたあのイカれたエロス、暴力と性と死が渦巻く異常空間。それがまた読めるかと思っていたのだ。

◯「眼球譚」のレビューはこちら

<a href=”https://saitoutakayuki.com/syousetsu/batille-oeuf/”>ジョルジュ・バタイユ【眼球譚】解説・紹介</a>

だが『有罪者』にあるのは、狂気ではなく沈鬱だった。あるいはひたすら内向する意識。これが哲学だとか無神学だとか、そう言われても、ページをめくる手はどんどん鈍くなっていった。

難しいとは何か?

よく言われる。「バタイユは難しい」。ニーチェもそう。

しかし「難しい」と「意味がわからない」は、まったく別物ではないだろうか?

明晰なものを軽んじ、わざと難解に装う──そんな学者的悪癖にバタイユが陥っているようにも感じられた。

デカルトなら言うだろう。「明晰判明な思考こそ、真理の道だ」と。

逆に「訳がわからないこと」を有難がる風潮もある。バタイユを読むという行為が、一種の知的ステータス、ナルシシズムの温床になっているのではないか?

「俺、バタイユ読んでるぜ、カッケー」

──でも中身はわかってない。そんなケースも少なくないはずだ。

書物全体が「黒い」

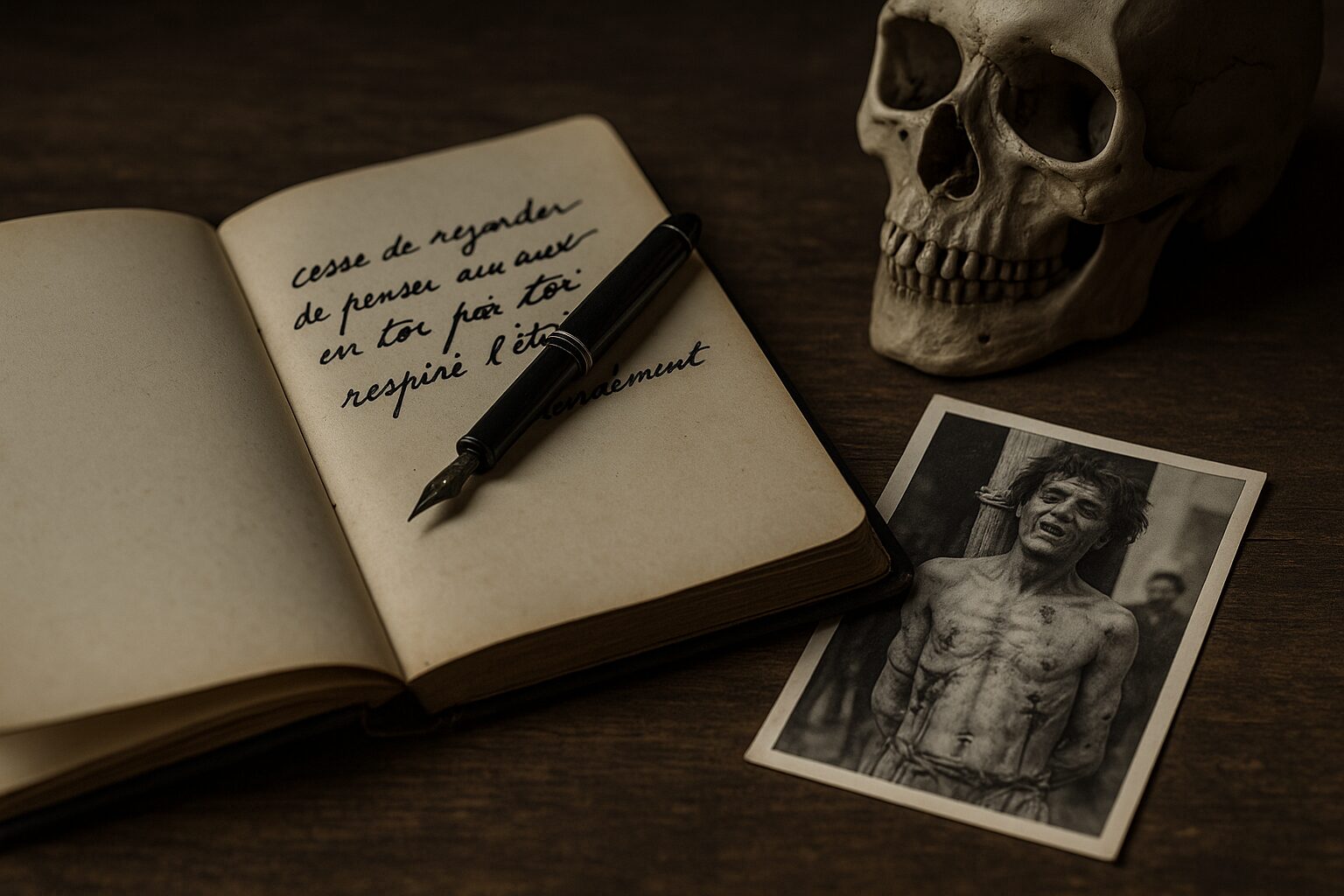

とはいえ、本書には“怪しさ”はある。まるで知的な猟奇殺人犯の手記でも読んでいるような、不穏な空気。

ページ全体が「黒い」のだ。ここで言う黒とは紙の色ではない。精神の色である。

マンディアルグが言ったように、「エロスは黒い神」なのだ。

バタイユの関心は、未開民族の儀式、中世の聖女、そして中国の「刻み切り」処刑の写真などに向かう。

「刻み切り」とは、受刑者を縛りつけ、ゆっくりと身体を刻みながら殺す拷問刑である。

バタイユはこの写真に耽溺した。恋人の写真のように、肌身離さず持ち歩いたという。

手足を斬り落とされ、顔はもはや人間のそれではない。苦痛か恍惚かもはや判断できない。

それはキリストの磔刑図にも似ていた。血まみれの聖者、群衆に殴り殺される聖人。そう、バタイユにとって死は崇高であり、エロスの極限でもあった。

総評:読む意味があるのか?

ここまで読んで、私は正直疲れた。

投げ出そうかと何度も思った。後半などは速読で飛ばしたくなるほど退屈で、苦行のような読書体験だった。

よほどの興味や動機がない限り、一般読者にはおすすめしない。

お金と時間がもったいないという声には、共感しかない。

星2つ。⭐⭐

狂気に期待していた分、落差も大きかった。

コメント