謎の著者・和田克徳

「和田克徳」という名前は、ネットで2.26事件や三島由紀夫の割腹自殺などを調べていると、ときおり目にする人物だ。しかし詳細な情報は驚くほど少ない。

そんな中、筆者は運よく和田の著書『切腹』をオークションで入手した。昭和18年発行、初版1500部という貴重な本。しかも九州のブックオフ出品で、競合なし(笑)。

当時、出版には政府の許可が必要で、紙も貴重だった時代。この一冊が発行された背景を思うと、それだけで感慨深い。戦時色の強い本かと思いきや、内容は想像以上に濃く、単なる軍国聖典では片づけられない。

『切腹』の成り立ちと重み

この本は、もともと昭和2年に出版された『切腹哲学』の重版依頼を受けた和田が、戦時中の現実を踏まえて筆を加えたものだという。そのため内容は重複する部分もあるが、全体のトーンは異なる。

『切腹哲学』が比較的爽やかな武士道書であるのに対し、『切腹』はより絶望的なトーンを帯びている。これは日本の戦局の悪化が影響しているのかもしれない。

陸軍大将・渡邊錠太郎の最期

『切腹哲学』には陸軍大将・渡邊錠太郎による序文が付されている。彼は2.26事件の際、自宅で青年将校たちに殺害されたが、その前夜、著者・和田が彼を訪れていたという因縁めいた逸話が記されている。

渡邊は殺害直前まで冷静に家族を守ろうとし、足を撃たれながらも布団から拳銃で応戦したという。その壮絶な死はまさに“武士道”そのものであった。

『切腹哲学』の構成と思想

こちらの書は、古今東西の宗教・哲学を引き合いに、日本独自の武士道を論じた知的な構成が特徴。なかでも第八章「教育精神」は圧巻で、職業観や人間形成に関する考察は現代人にも刺さる内容となっている。

「吾らがその器でもなきに、強いてその椅子にかじりつくということは、実に醜悪なデカダンスであり…」

これは昭和2年に書かれたものであるが、現代の“自分探し”を超えた鋭さを持つ。スティーブ・ジョブズの伝記を読むよりも深く、自らの在り方を問い直させられる。

敗戦と武士道の終焉

日本の武士道は「降伏より死」を是とする精神だったが、それは1945年、原子爆弾によって終わりを告げた。ポツダム宣言受諾は、まさに武士道の断念だった。

それでも我々の中に武士道の残滓は生きている。たとえば「真剣」「真面目」といった言葉――それは真に腹を切る覚悟、本物の武士の面目を指す。

『切腹』は戦争利用されたのか

『切腹』の終章には「捕虜になるくらいなら潔く死ね」という記述がある。これは軍部の思想教育として利用された可能性も否定できない。しかし、それを差し引いても、この本は美しい“死の様式美”を伝える稀有な書物である。

切腹の作法とディテール

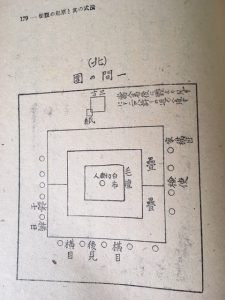

両書とも、切腹の作法について詳細に記されている。実際の図解も付属しており、ここまで本気で書かれた本はほとんど存在しない。

いや、別に切腹通にならなくてもいいが(笑)。

忘れ得ぬ二つの挿話

レ氏の切腹観

英国の外交官が記した『Tales of Old Japan』より、1868年の神戸で実際に行われた切腹の儀式が引用されている。32歳の瀧善三郎によるその切腹は、約10ページにわたって詳細に記述されており、幽玄で妖しい美を放つ。

赤穂義士と大石主悦

そしてもう一つ、仮名手本忠臣蔵で有名な赤穂四十七士。なかでも16歳の大石主悦良金が語る、母への別れの言葉は涙なしには読めない。

「母はすでに死せりと覚悟せよと諭し候ひき」

元禄16年2月4日、彼を先頭に、義士たちは順次切腹していった。その精神を育てたのが、山鹿素行である。

結びにかえて

和田克徳の著作は、単なる歴史書や思想書を超えて、我々の精神に深く響く。特に『切腹哲学』は今読んでも新鮮で、教養と勇気が同時に養われる一冊だ。

表紙の文字や旧漢字に最初は戸惑うかもしれない。しかし、読み進めるうちに自然と慣れてくる。その過程自体が、ある意味で現代の精神鍛錬なのかもしれない。

精神が潰れて凹んだとき、それを元に戻すものは意外とこういった“極端に美しい本”なのではないか。筆者にとっては、ある意味デス・メタルと同じように精神衛生上たいへん有効な本であった。

コメント