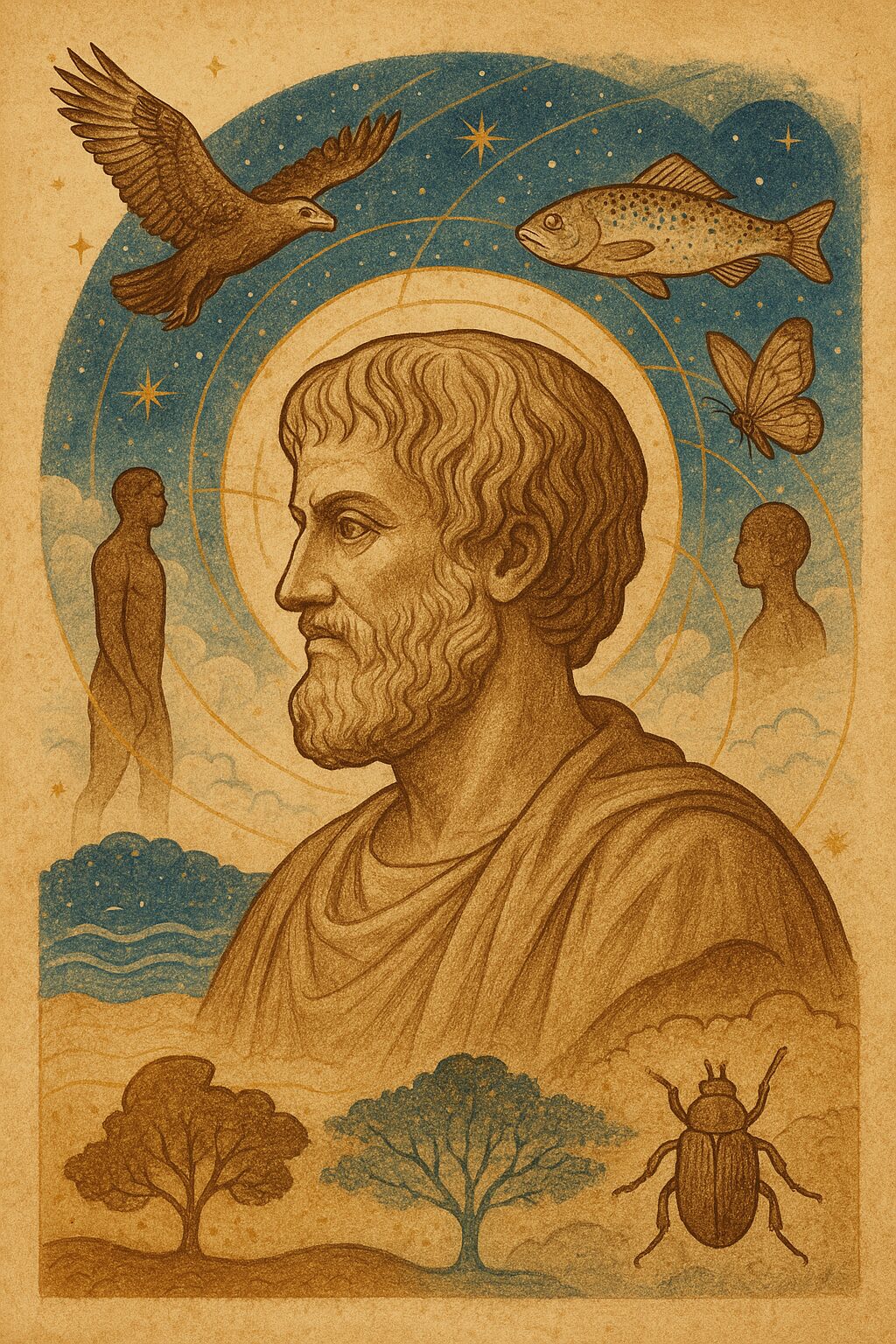

アリストテレス『動物誌』の魅力|驚異に満ちた地球の生き物たちを哲学する

アリストテレス――古代ギリシャを代表する哲学者にして、あらゆる学問の祖とも呼ばれる人物。その膨大な著作群の中でも、少しユニークな立ち位置にあるのが『動物誌』です。

この作品は、師プラトンの神秘的な宇宙論『ティマイオス』とは対照的に、観察と分類を通して生き物の驚くべき多様性を理性的に記述する書物です。今回は、文庫化され一般読者にも手が届くこの『動物誌』の魅力を紹介していきます。

▶︎参考:プラトン『ティマイオス』レビュー

「動物誌」の特徴──観察と思索の融合

アリストテレスは『動物誌』において、あらゆる動物の特徴や分類を体系的に記述しました。分類学や生物学の祖として評価されるゆえんですが、ここで語られる内容は単なる博物誌ではありません。

たしかに、現代の目から見れば素朴で誤謬も多く、まるで古代版「図鑑」のように映るかもしれません。けれど、その背後には「この世界に存在するあらゆる生き物をどう理解するか」という根源的な問いが潜んでいるのです。

アリストテレスの視線は冷静で分析的ですが、そこに込められた情熱は知の冒険そのもの。時に冗談めいた表現も交えつつ、彼は真剣にこの世界の神秘を見つめていました。

生き物を見つめるまなざし──地上の認識へ

『自然学』『天体論』『気象論』などを通して、アリストテレスの哲学は天界から地上へと降りてきます。運動や場所の概念、恒星の円運動、四元素の理論──すべての思索の末にたどり着くのは、地球上で生きる「動物」たちなのです。

星々の運行や自然のリズムを論じた後で、生き物の営みに眼を向けると、まるで創世記のような響きを持ちはじめます。「産めよ、増えよ、地に満ちよ」といった生命への賛歌が、アリストテレスの筆致の背後に感じられるのです。

感覚と認識──動物と植物の違い

『動物誌』で扱われるのは、感覚を持つ生き物=動物たちです。植物もまた命を持つ存在ですが、感覚を欠いている点で動物とは異なるとされます。アリストテレスは植物との比較を通じて、動物に特有の「動き」や「感じる力」を際立たせます。

現代の私たちはインターネットや科学技術によって、動物に関する膨大なデータを手にしています。絶滅危惧種の情報やDNA解析など、アリストテレスの時代にはなかった知識に囲まれていますが、それは同時に“保護しなければならない命”に対する責任も意味します。

人間とは何か──直立し、言葉を持つ存在

アリストテレスは、人間が他の動物と根本的に異なる点をいくつか挙げています。まず、人間は直立しており、頭は天を、宇宙を向いています。そして「声」ではなく「言葉」を話す存在です。

さらに、毛皮のような自然の被覆を持たない人間は、衣服を替えることで姿を変え、多様な文化を築いていきます。武器の代わりに手を持ち、五本の指であらゆる道具を使いこなす――こうした能力によって、人は他の動物を凌駕する存在となったのです。

だからこそ、人間はその能力を「最高の目的」のために使わなければならないと、アリストテレスは説きます。哲学とは「智を愛する」行為であり、それは自然を理解し、自然とともに生きるための態度なのです。

終わりに──動物たちとともに考える哲学

『動物誌』は単なる博物学の書ではありません。それは、人間がこの地上の生命体系の一部であることを思い出させ、感覚と理性のはざまで何をどう見るべきかを問いかけてきます。

科学と文明によって自然を脅かしてしまった現代において、アリストテレスが見つめた“地球のいきものたち”の姿から、何かを学び直すべき時なのかもしれません。

📘書籍リンク:

アリストテレス『動物誌』(岩波文庫) 🔎関連記事リンク: 【アリストテレス】哲学:ばっさり解説〜天動説と宇宙論 【自然学】場所と運動、時間とは何か〜”ヘルメス選集”との関連 【プラトンまとめ】対話編レビュー・解説集

コメント