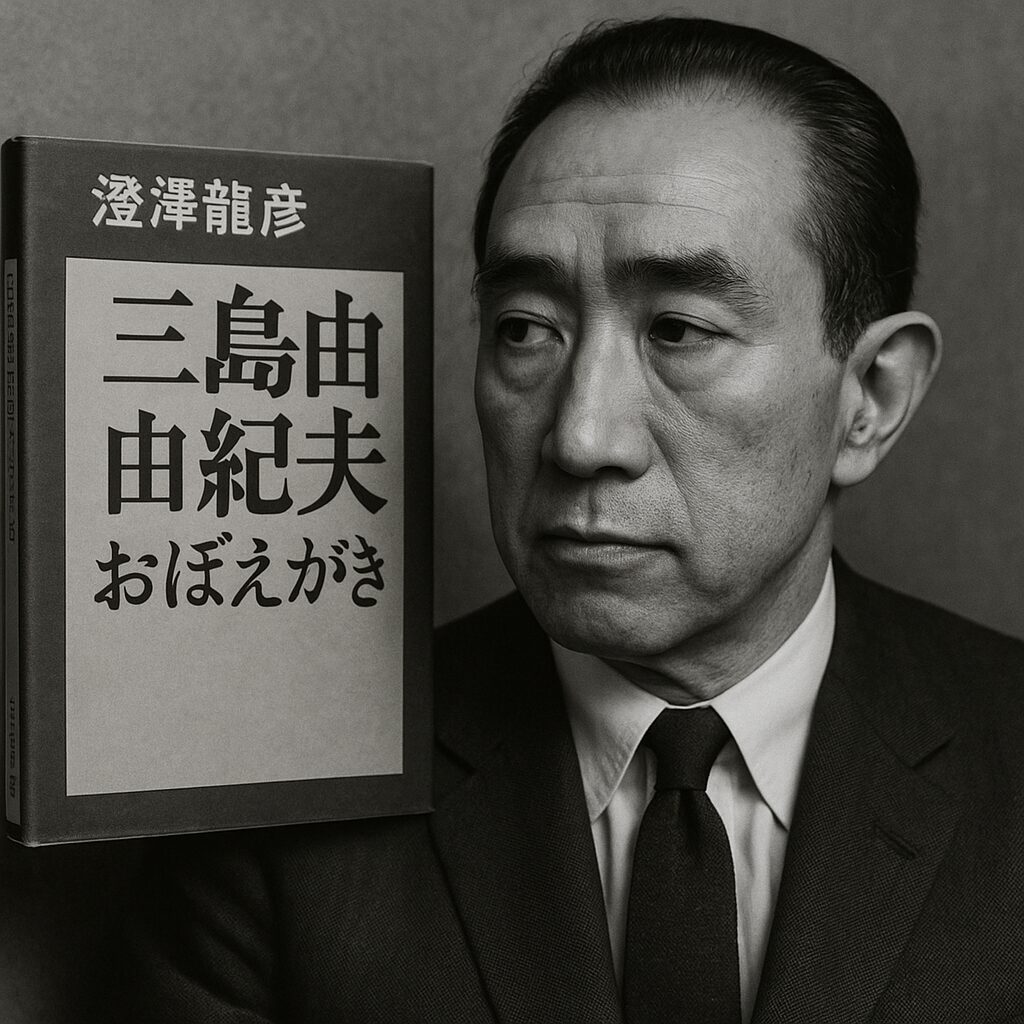

澁澤龍彦『三島由紀夫おぼえがき』レビュー|死者と生者の距離感をめぐる覚書

三島由紀夫の『豊饒の海』をこき下ろしたせいか、左肩がやたらと痛む。だが介錯の失敗で切られたのは右肩のはず──そんな与太話をさておき、本稿では澁澤龍彦による『三島由紀夫おぼえがき』(中公文庫)を取り上げたい。

主題

本書は、昭和36年から昭和61年までに書かれた随想・対談・エッセイ・追悼文などをまとめた一冊である。三島の生前に交わされた言葉と、死後に記された回想が並列され、時間を超えた「人間関係の変容」が浮かび上がる。

本稿が着目するのは、対談や批評の中身そのものよりも、「生者と死者」の関係における語り口の違いである。

付き合いのはじまり

澁澤と三島の交流は、昭和31年に澁澤が『サド選集』の序文を三島に依頼したことに始まる。三島は快諾し、以降14年にわたり親交が続いた。最後の対面は1970年8月。澁澤がヨーロッパ旅行へ旅立つ際、三島は羽田空港まで見送りに訪れている。

澁澤はこのとき相当酔っていたと記すが、他の場面でも酒を飲んでいる描写が散見され、かなりの愛酒家であったことがうかがえる。

両者の関係は、戯曲『サド侯爵夫人』の成立にも密接に関わっている。

◯『サド侯爵夫人』レビューはこちら→三島由紀夫【サド侯爵夫人】わかりやすく紹介

生前と死後

生きている相手には、無意識のうちに遠慮が生じる。対談でも手紙でも、どこかで“傷つけてはならぬ”という配慮がにじむ。特に三島のような強烈な存在には、丁重すぎるほどの言葉遣いが目立つ。

だが1970年11月25日──三島の自決以降に書かれた文章には、その配慮がなくなる。もはや機嫌を伺う必要も、世話になる義理もない。残るのは思い出と印象、そして自分の中にある「死者としての三島」の像だけだ。

人間関係において、“生”と“死”は断絶であり、再構築の契機でもある。

出口裕弘との対談

文庫版で新たに加えられた出口裕弘との対談は、澁澤の真の本音がもっとも明瞭に現れた部分である。出口は学生時代からの旧友で、バタイユやユイスマンスの翻訳者でもある。気心知れた「同類」との語らいだからこそ、内容はざっくばらんであり、時に嘲笑すら混じる。

亡き三島を3分の2は敬意を持って語り、3分の1は笑いながら俎上に載せている。この二重性こそ、人間の記憶が持つ ambivalence の象徴といえる。

しかも彼らは『豊饒の海』──特に第4巻『天人五衰』に対して辛辣である。

まとめ

筆者にとっても、三島は『豊饒の海』で死んだ作家である。そして「死人」だからこそ、好き勝手に語れる部分がある。戯画化し、神格化し、あるいは突き放して笑うこともできる。

なお『豊饒の海』は、自決当日の朝に書き終えたと思われがちだが、実際は8月中に脱稿していたとのこと。やられた。用意周到である。F◯◯K!!

コメント