【マンディアルグ】『大理石』に秘められたシュルレアリスティックな構造と謎

題名という謎

アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ(1909–1991)は、フランスを代表する詩的幻想の作家であり、1953年に発表された長編『大理石(Marbre)』は、その核心に謎を孕む異色作です。

初めて本作を手に取ったのは1991年、人文書院刊のハードカバー版で、澁澤龍彦と高橋たか子による名訳は非常に読みやすく、今なお記憶に残っています。インターネットもAmazonも普及していなかった当時、神田神保町を歩き回ってようやく見つけた一冊でした。

「大理石」という抽象的な題名、そして不可解で夢幻的な内容。それらはネット記事に求められる「わかりやすさ」や「集客性」とは対極の位置にあります。マンディアルグは読者を理解させるのではなく、むしろ混乱させ、幻惑し、突き放す。そこにはシュルレアリスム的な<デペイズマン(異化)>の精神が横たわっています。

著者の肖像と第一印象

購入後、本を抱えて帰った高円寺のアパートで表紙をめくると、著者の古いモノクロ写真が目に入りました。その冷たい眼差しと彫刻のような表情に、思わず「悪魔のようだ」と感じたものです。

ところが読了後には不思議な変化が訪れます。むしろ優しさを感じるようになったのです。外見の印象とは裏腹に、文章からは孤独と慈愛が滲み出ていた。そこで思い出されたのが、「外見が冷たい人ほど、内面は優しいのかもしれない」という逆説的な人間観でした。

本の構造と象徴性

『大理石』は全体で4部構成の本編に、プロローグとエピローグが加わる形式をとっています。内容は写実ではなく、絵画的、象徴的、そして視覚的。言葉は直線的に意味を運ばず、まるで象形文字のように意味の層を織りなしています。

各章にはそれぞれ寓意的なタイトルが与えられており、プロローグ「証人の紹介」に始まり、第1部「ヴォキャブラリー」、第2部「プラトン的立体」、第3部「証人のささやかな錬金夢」、第4部「死の劇場」、そしてエピローグ「魚の尻尾」に至ります。

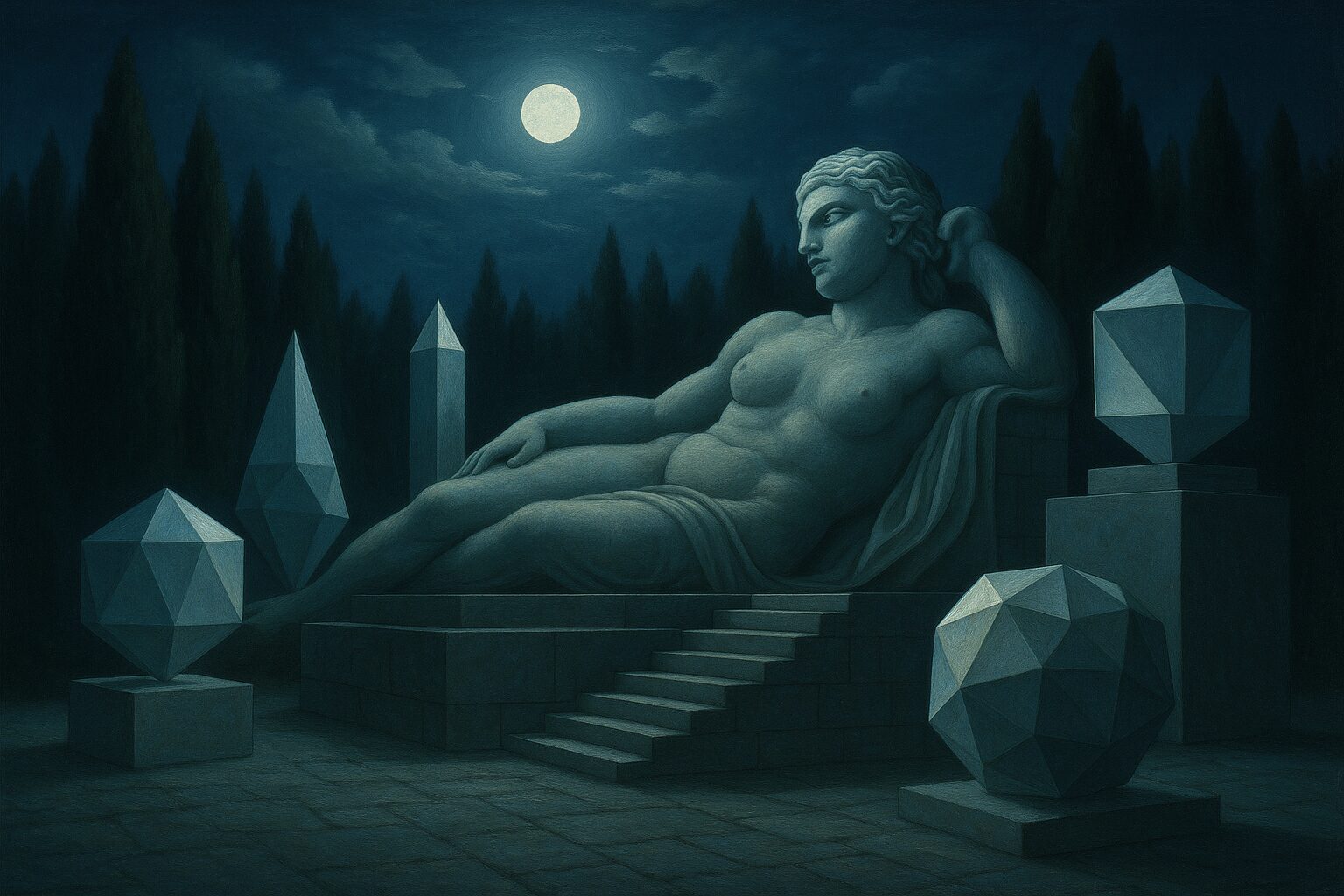

プラトン的立体──神秘の頂点へ

特に印象的なのは第2部「プラトン的立体」。主人公フェレオル・ビュックは、不倫相手に連れられて訪れた“怪物の島”で、神殿のような建造物に遭遇します。その構造はプラトンの五つの正多面体(火・水・風・地・エーテル)を模したものであり、その中心には両性具有の巨像ヘルマフロディトスが横たわっているのです。

主人公はその体内を進み、頭頂のバルコニーから立体群を眺めます。昼と夜、太陽と月の光の下で変容するその姿は、単なる幾何学ではなく、悟りや知識への通路として描かれています。物質世界を超えた存在への接触──それがこの場面の核であり、プラトンが『国家』で語った「存在そのもの」に近づく瞬間です。

終章と謎の余白

エピローグ「魚の尻尾」では、物語は唐突に切断されます。まるで尻尾のみに言及され、身体を失った魚のように。そこで作者は読者に向かって語ります──「この物語の終わりを完成させるのは、あなた自身である」と。

それはまるで、読者を受動的な消費者から能動的な創造者へと変化させる“錬金術”のようでもあります。学生時代、講義を抜けてプラトンやニーチェを耽読していたというマンディアルグならではの、知的遊戯に満ちた結末です。

◯プラトン関連記事まとめ→哲学者【プラトン】対話編〜レビュー・解説まとめ

◯マンディアルグ関連記事まとめ→【マンディアルグ】関連記事まとめ〜現代フランス文学における真の巨匠

コメント