前回の記事では、現実世界と“似像”の世界とのあいだにある比例関係について書きました。水に映る月と空にある月、絵画とそのモデル、エロビデオと現実の性愛体験――それらの関係性において、似像とはあくまでも「写し」にすぎず、リアリティは常に劣化しているのです。

同じことが、現実世界とイデア(真の実在)とのあいだにも言える。もしも私たちが生きているこの現実世界が、夢や幻のような“写し”にすぎないのだとしたら――以下に紹介する比喩が、私たちの存在を照らすことになるでしょう。

◯前の記事はこちら→プラトン『国家(上)』レビュー|線分の比喩とイデアの比例で読み解く哲学的リアリティ

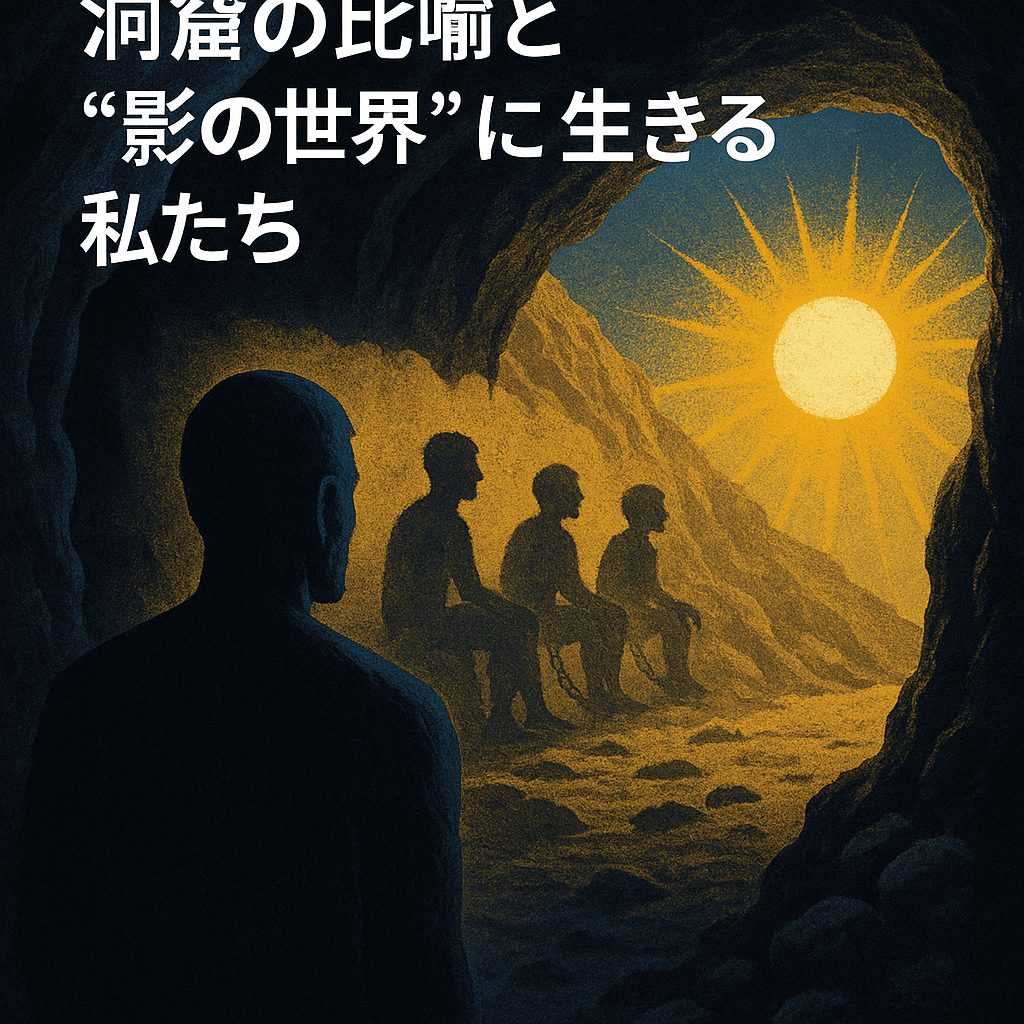

「洞窟の比喩」

『国家』第7巻に登場する「洞窟の比喩」は、プラトン哲学の中でもとりわけ有名な思考実験です。

ある洞窟の奥に人々が鎖で縛られ、首を固定されたまま壁を向いて座っています。彼らの背後には火(=太陽)が燃えており、火と人々の間には、舞台のような高い壁があります。

その舞台の向こう側には通路があり、さまざまな形をした人形や模型を持った人々が通り過ぎていきます。すると、舞台の壁にその人形の“影”が投影され、洞窟の人々にはそれが世界のすべてに見えるのです。

彼らは、その影について語り合い、予測し、知識を競い合う。その“影”をもっともよく分析できる者が、社会的に賞賛され、知者と見なされる――これが洞窟の中での“現実”です。

事物の本質とは何か

プラトンは、我々もまた洞窟の中の人々のように“影”ばかりを見て、本質に目を向けていないのではないかと問いかけます。つまり、現象の背後にある真理や実在を見ずに、投影されたイメージばかりを追っているのではないか、と。

そして、もしそのうちの誰かが“火”の方向――つまりイデア的真理の方向――に振り向こうとしたならば、長く闇に慣れた目にはあまりにもまぶしすぎて、その光をまともに見ることはできないでしょう。

それでも真実を見たいと願う者だけが、徐々に目を慣らし、やがては“影”を投影していた仕掛けや、人形そのものの姿、さらには火の存在に気づく。そこに至ってはじめて、彼はかつて見ていた“影”の世界を虚構だったと知るのです。

しかしその気づきは、必ずしも幸福ではありません。なぜなら影の世界に慣れ親しんできた者にとって、現実の真相はあまりに異質で、居心地の悪いものであるからです。

まとめ:太陽を直視する勇気

真理を求めるには、光を見る勇気が必要です。アリストテレス『動物誌』には、モグラの目は退化し、膜のようなものしか残っていないと記されています。それは、地中の闇に生きる生物にとって、“光”は必要とされなくなったからです。

私たちも同じように、知性の光に慣れていなければ、真実を直視する力を失ってしまうのかもしれません。眩しさを避け、影のなかで心地よく過ごす――それが無知の快楽です。

昼間、頭上には太陽が昇っていても、私たちが見ているのはその光に照らされた“影”ばかり。そしてその影には名前がつけられ、価値(価格)が与えられる。これはブッダの言葉を借りれば「名にすべてが従属している」状態にほかなりません。

もし仮に、私たちが固定された首を180度回転させることができたなら――そこには、まったく異なる世界、いや“真実の世界”が現れるかもしれないのです。

◯アリストテレス関連→アリストテレス【動物誌】の魅力〜驚異に満ちた地球の生き物たち

◯プラトン哲学まとめ→哲学者【プラトン】対話編〜レビュー・解説まとめ

コメント