『易経』とは何か?──占いを超えた古代の哲学書

概要

『易経』──その名は知っていても、長らく手の出ない書であった。なぜなら「占い=迷信」というイメージが強く、かつてキリスト教の神に心酔していた筆者にとっては、最も忌避すべき異端の書と思われていたからである。

ところが実際に手に取ってみると、たしかに占いの要素はある。だがそれ以上に「そもそも占うとは何か?」という本質的な問いを突きつけてくる──そういう書であった。ここでは、その第一印象と気づきを報告しつつ、あらためて考え直してみたい。

読み始めたきっかけ

筆者が『周易』に関心を持ったきっかけは、「曹洞宗日課勤行集」の洞山作『宝鏡三昧』にあった。そこにこんな句が記されていた:

重離六爻 返照回互 畳んで三となり 変じ尽きて五となる

荎艸の味の如く 金剛杵の如し

ここから六、三、五という易的な数が直接的に、すでに見て取れます。「離」は八卦のひとつで火の意味を有する。荎艸(ちそう)の味、金剛杵など、三や五、一に関係のある文句が並ぶ。

中国や日本の禅宗のお経は、宗教というか芸術であり、禅僧は文字通り作家なのだなと感じさせる一文。この手の文学のルーツを『周易参同契』に求めることができよう。

『易経』とは何か

あの孔子ですら注釈を施した『易経』は、『老子』『荘子』と並んで“三玄”と呼ばれる難解な書である。そんな大著を、筆者のような一私人が解き明かせるはずもないが、読み進めるうちに、いくつかの発見はあった。

まず確信したのは、『易経』は単なる占いの本ではなく、古代中国の深遠な哲学体系であるということ。そして、この書を理解せずして、日本における密教・禅・学芸、さらには仏教全体すら、真には見えてこないのではないか、ということだ。

陰陽の記号──その意味するもの

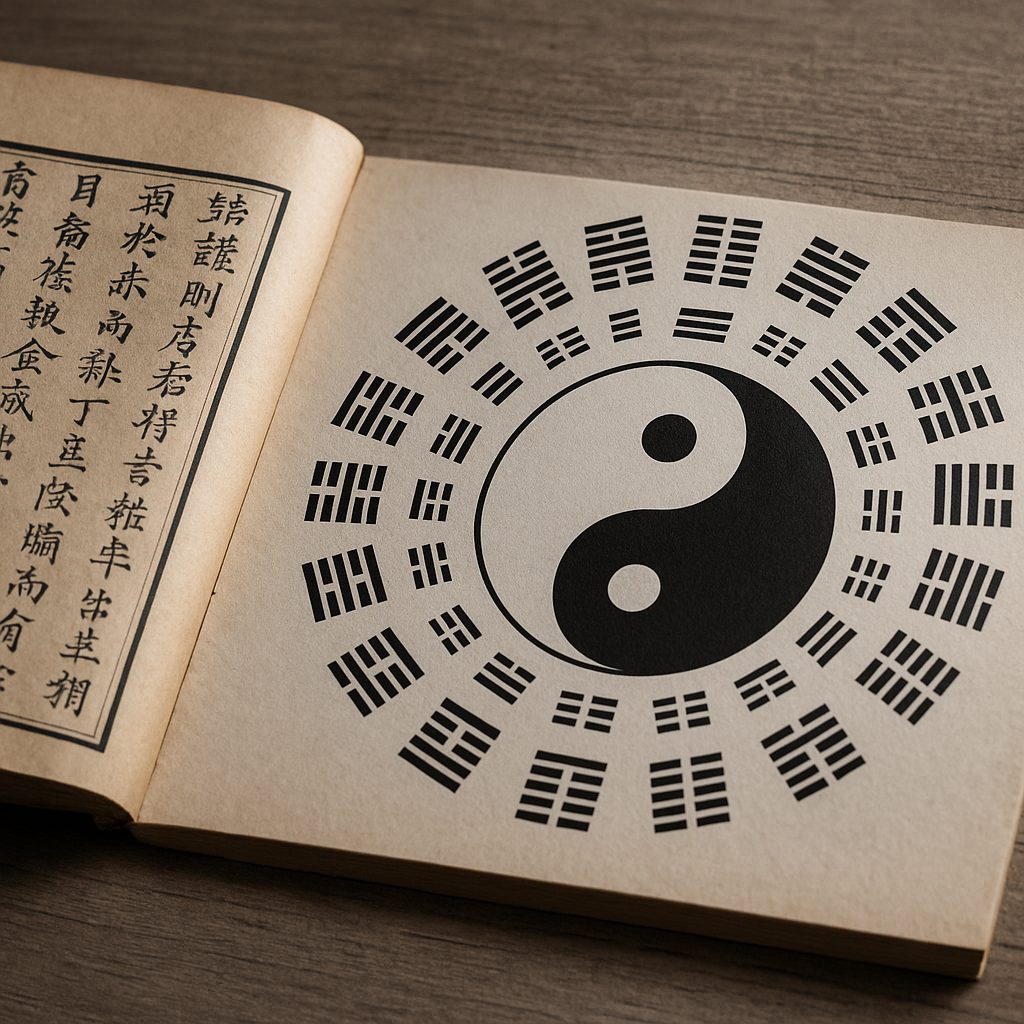

陰と陽という二つの単純な線(爻・こう)が三つ重なると「卦(け)」と呼ばれる八通りの図像が生まれる。さらにそれを上下に重ねて六十四卦とし、吉凶を占う。

六十四卦は基本となる八卦に、卦は三爻に、爻は剛柔、陽陰を表す ⚊と、 ⚋ の2種類に分解される。

だがこれは単なる図像遊びではない。この六十四卦は、天と地、動植物、人間の営みまでも含めた「宇宙現象の全体」を記号として表現しようとする試みなのだ。

未来とは、すでに決まりつつある現在である

占うとは、未来を知ること。では未来とは何か?それは、今この瞬間に形成されつつあるものである。未来は、現在という原因から生まれる結果であり、過去のように明確ではない。

『易経』の「易は逆数なり」という言葉は十翼の一つにある解説だ。過去と未来の読みやすさの違いを示す。過去は理解しやすいが、未来は変化のただ中にあるからこそ読みにくい。だからこそ、今をどう読むか、どう生きるかが問われる。

日常に潜む「占い」

朝日が昇る、夜が明ける──こうした自然の流れを予測するのもまた占いの一種である。『易経』が示すのは、複雑な宇宙の中にも、簡明な法則があるということ。その法則を読み取り、未来に備える。それこそが「占い」の原義なのではないか。

そして人間は、一瞬一瞬の選択において、自らの「卦」を読んでいる。吉か凶か。良し悪し。だがその判断基準は人によって異なる。凡夫と菩薩、小人と君子では、何が「吉」となるかも異なる。

これまでに繰り返されてきた一定の法則から、未来を占うことは、全く不可能とは言えない。

無始無終・一心一念

一念の内に、恒河沙の刹那あり──。

刹那刹那は占いの連続であり、すなわち未来との対峙であるとも言えよう。

だが、未来は読めない。現代社会の変化はめまぐるしく、明日のことどころか、今日の午後に自分が何をしているかさえわからない時代になりつつある(……なんちゃって)。

それでも、そうした読めなさを前提とした上で、今ここに現れる「卦」に耳をすます──それが『易経』の知恵なのだと、今はそう感じている。

コメント