クラウディオス・プトレマイオスの『地理学』:古代アレクサンドリアの叡智とルネサンスへの影響

今から約1800年前、古代ローマ帝国時代に作られた世界地図帳が、長い間忘れ去られた後、ルネサンス期にヨーロッパで復活し、地理学の世界に革命をもたらしました。この地図帳こそ、クラウディオス・プトレマイオスの『地理学』(ギリシャ語で「ゲオグラフィア」)です。

古代エジプトのアレクサンドリアという学問都市で編纂されたこの書物には、当時知られていた世界の地理知識が余すところなく収められていました。その後、数百年の時を経てルネサンスの時代に再発見され、大航海時代の探検家や学者たちに多大な影響を与えたのです。

本記事では、この『地理学』の誕生と古代の学問的背景、そして失われた知識がどのように後世(特にルネサンス期)に受け継がれていったのかを、わかりやすくひも解いてみたいと思います。

アレクサンドリア図書館とプトレマイオスの時代

クラウディオス・プトレマイオス(約90~168年頃)は、古代ローマ帝国支配下のエジプトの都市アレクサンドリアで活躍した博学の士です。彼は天文学書『アルマゲスト』や占星術書『テトラビブロス』など数々の著作を残しましたが、中でも地理学の集大成として知られるのが『地理学』(Geographia)という著作でした。

当時アレクサンドリアには世界最大級の蔵書を誇るアレクサンドリア図書館があり、プトレマイオスはそこで何千もの文献に触れることができました。この図書館にはギリシャや古代オリエント世界のあらゆる知識が集められており、プトレマイオスは先人たちの研究を存分に活用できたのです。

事実、彼の時代までにエラトステネスによる地球の大きさの測定や、マリノス(ティルスのマリノス)による世界図の編纂など、地理分野で多くの業績が蓄積されていました。プトレマイオスはまさに「巨人の肩の上に立って」それらを引き継ぎ、整理統合して自らの地理書を編纂したのです。

『地理学』の内容と特徴

『地理学』は、一言でいうと当時知られていた世界の地図帳です。地球は球体であることを前提に、どのように平面の地図に投影するかという理論(地図投影法)や、世界各地の地点の位置情報(経度・緯度)が詳しく記されています。

プトレマイオスはこの書物で天文学の知識を地理に応用し、後世の人々が地図を再現できるような手引きを提供しました。その主な特徴を挙げると次のとおりです。

-

世界全体をカバーする緯度・経度の座標網を初めて導入しました。地球上のあらゆる場所を経度・緯度で表す発想は革新的で、後の地図製作に欠かせない概念となりました。

-

約7千~8千にのぼる地名とその位置座標を収録しました。ヨーロッパ、北アフリカからアジアに至るまで、ローマ帝国時代に知られた土地が網羅され、その位置が数値で示されています。

-

地図の上方を北に揃えるという描法を採用しました。現在では当たり前の地図の表現ですが、これはプトレマイオスが確立した新しい試みでした(当時の他の地図は東が上など統一されていませんでした)。

-

球形の地球を平面に描く投影法について詳細に論じ、複数の描画法を示しました。例えば円錐投影図法のような手法を提案し、如何にして歪みを抑えて世界全図を描くかという問題に取り組んでいます。

しかし、この地図帳には限界もありました。プトレマイオスが知り得た世界は地球の半分にも満たず、地図は経度180度の範囲(カナリア諸島から東は東南アジア近辺まで)に限られていました。インド洋は南方の未知の大陸(テラ・インコグニタ)によって閉ざされた内海として描かれ、地中海は実際より長く引き伸ばされています。

また、彼は地球の大きさを過小評価してしまい(エラトステネスの精密な測定値より小さいポセイドニオスの値を採用しました)、そのためアジア大陸が実際よりヨーロッパに近く配置されていました。こうした誤りはあるものの、『地理学』は古代としては驚くべきスケールと精密さで世界を描き出しており、まさに「古代の百科全書」と呼ぶにふさわしい内容だったのです。

中世での忘却とイスラム世界への伝播

古代後期から中世にかけて、プトレマイオスの『地理学』は西ヨーロッパでは次第に忘れ去られていきました。ローマ帝国の崩壊後、ラテン語圏でこの書物を読む機会はほとんどなくなり、中世ヨーロッパの地図製作は聖書的世界観に基づくマッパ・ムンディ(円形世界地図)などに頼るようになります。幸い『地理学』そのものが完全に失われたわけではなく、東ローマ(ビザンティン)帝国やイスラム世界で写本や翻訳が伝えられ、知識が受け継がれていました。

特に9世紀、バグダードの学者フワーリズミー(アル=フワーリズミー)によって『地理学』はアラビア語に翻訳されます(書名は『スラト・アル=アルド』(大地の形状の書)。このアラビア語版や、それに基づくイスラム圏の地理書はイスラム世界の地理学発展に大きな影響を与えました。

一方、ヨーロッパでは12世紀にシチリア王ロジャー2世のもとでアラビア語版からラテン語への翻訳が試みられたものの、その写本は現存していません。ビザンティン帝国ではギリシャ語の原典写本が細々と受け継がれ、1295年頃には学者マクシモス・プラヌデスがプトレマイオスの座標データから世界地図を再構成したとも伝えられています。

こうして『地理学』の知識はイスラム世界と東ローマ世界で命脈を保ち、やがてルネサンス期のヨーロッパに逆輸入される時を待つことになったのです。

ルネサンスでの再発見と世界観の変革

15世紀初頭、ついに『地理学』がルネサンス期ヨーロッパで再発見されます。約1400年頃、東ローマ帝国(ビザンティン)からギリシャ語の原典写本がイタリアのフィレンツェにもたらされ、1406年には学者ヤコポ・アンジェロによるラテン語訳が完成しました。当初、この古代の地理書は様々な形で受け入れられました。

フィレンツェの人文主義者たちは古典文献の地理を読み解く資料として『地理学』を研究し、ヴェネツィアの地図製作者たちはそれまでの港湾海図(ポルトラーノ海図)や中世的世界地図とプトレマイオス地図のすり合わせを試みました。またフランスやドイツの学者の中には、占星術的な関心からプトレマイオスの宇宙論的な記述に注目する者もいました。こうした研究が進むにつれて**『地理学』の権威は次第に高まり**、15世紀後半には地理空間について考察する上で欠かせない基本枠組みと見なされるようになっていきました。

印刷技術の発達も『地理学』の普及に拍車をかけました。1477年にはイタリアのボローニャでプトレマイオスの地図帳の初版が印刷され、世界で初めて地図入りの印刷本(銅版画による精密な図版)が刊行されます。

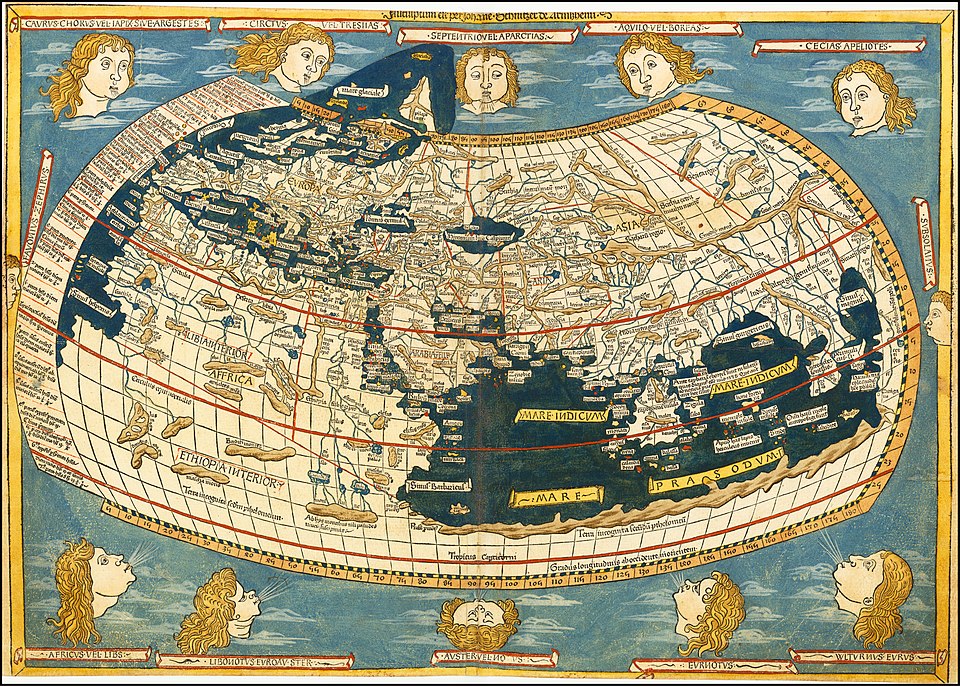

1482年にドイツのウルムで印刷されたプトレマイオス世界地図。緯度・経度の格子が引かれ、古代ローマ時代に認識されていた世界(ヨーロッパ、アフリカ北部、アジア東端付近)が精細に表現されています。地図の周囲には風神(風を擬人化した顔)のイラストが配されており、ルネサンス期らしい装飾が施されていることがわかります。

古代の地理知識がこのように最新の印刷技術によって蘇り、人々に新たな視野をもたらしました。以後も各地で版を重ね、1482年にはアルプス以北では初となるプトレマイオス地図帳がウルムで出版されて大成功を収め、続いてフィレンツェでのイタリア語版刊行(1482年)や、ストラスブールでの新しい知見を加えた増補版(1513年)などが次々と登場します。15~16世紀を通じて実に40種類以上の版が刊行されたとも言われ、プトレマイオスの世界地図はヨーロッパ中に広まりました。

『地理学』がルネサンス期に復活したことで、ヨーロッパ人の世界観は大きく変貌しました。古代の精密な世界図は大航海時代の航海者たちにも貴重な指針を提供します。プトレマイオスが算出していた地球の小さめのサイズ(周長の過小推定)は、クリストファー・コロンブスに「西回りでアジアに到達できる」という大胆な航海計画を抱かせる一因となりました。

また、彼の地図に描かれていた未知の南方大陸(架空のテラ・インコグニタ)の存在は、人々の探検心を大いにかき立て、後の南半球探検に影響を与えています。幸運にも古代の遺産である『地理学』がこの時代に蘇ったことで、当時の地理学知識は飛躍的に前進し、我々が今日当然のように使っている緯度・経度入りの世界地図(北が上の地図)の原型がここに築かれました。

おわりに:古代の地図が現代に語りかけるもの

プトレマイオスの『地理学』が辿った数奇な運命は、古代から現代に至る知のリレーの壮大さを物語っています。約1300年もの長い眠りから目覚めた古代の地図が、ルネサンスの探検家たちに新たな航路を示し、その後の世界像を塗り替えた事実を思うと、歴史のロマンを感じずにはいられません。アレクサンドリア図書館に集められた叡智が一度は途絶えながらも異文化の手によって守られ、やがてヨーロッパに“逆輸入”されて大輪の花を咲かせた――この物語は、知識の力と普遍性に改めて感動を覚えさせてくれます。

もし本記事で興味を持たれたなら、中世やルネサンス期の世界地図をぜひ一度眺めてみてください。例えば、図版で紹介したプトレマイオス地図や、1507年のヴァルゼミュラー地図(新大陸を初めて「アメリカ」と記載した地図)などに目を向けると、当時の人々がどのように世界を想像していたかが伝わってきます。古代の知恵が時空を超えて現代の私たちにも語りかけてくる――そんな歴史のロマンに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。きっと新たな発見や感動が得られることでしょう。

参考文献: プトレマイオスの『地理学』に関する現代語訳や研究書として、Berggren & Jones による Ptolemy’s Geography: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters(1991)や、ナポリ大学によるイタリア語訳付き研究 (Claudio Tolomeo, Geografia, 2008) などがあります。また、イギリス図書館や各国のデジタルアーカイブでプトレマイオス地図帳の写本や古版本を見ることもできます。古代から伝わる地理の知に触れる旅に、ぜひ踏み出してみてください。

コメント