【新約聖書・福音書】塚本虎二訳、岩波文庫版〜学術的観点から読むキリスト教文献

概要

一般に新約聖書は「救済の手段」あるいは「天国への鍵」として読まれるが、本書——塚本虎二訳・岩波文庫版は、宗教的信仰に依拠せず、古典文献として読むための訳本である。すなわち、神への敬語に満ちた信仰的テキストというより、言語学的・歴史的研究の対象としての翻訳である。

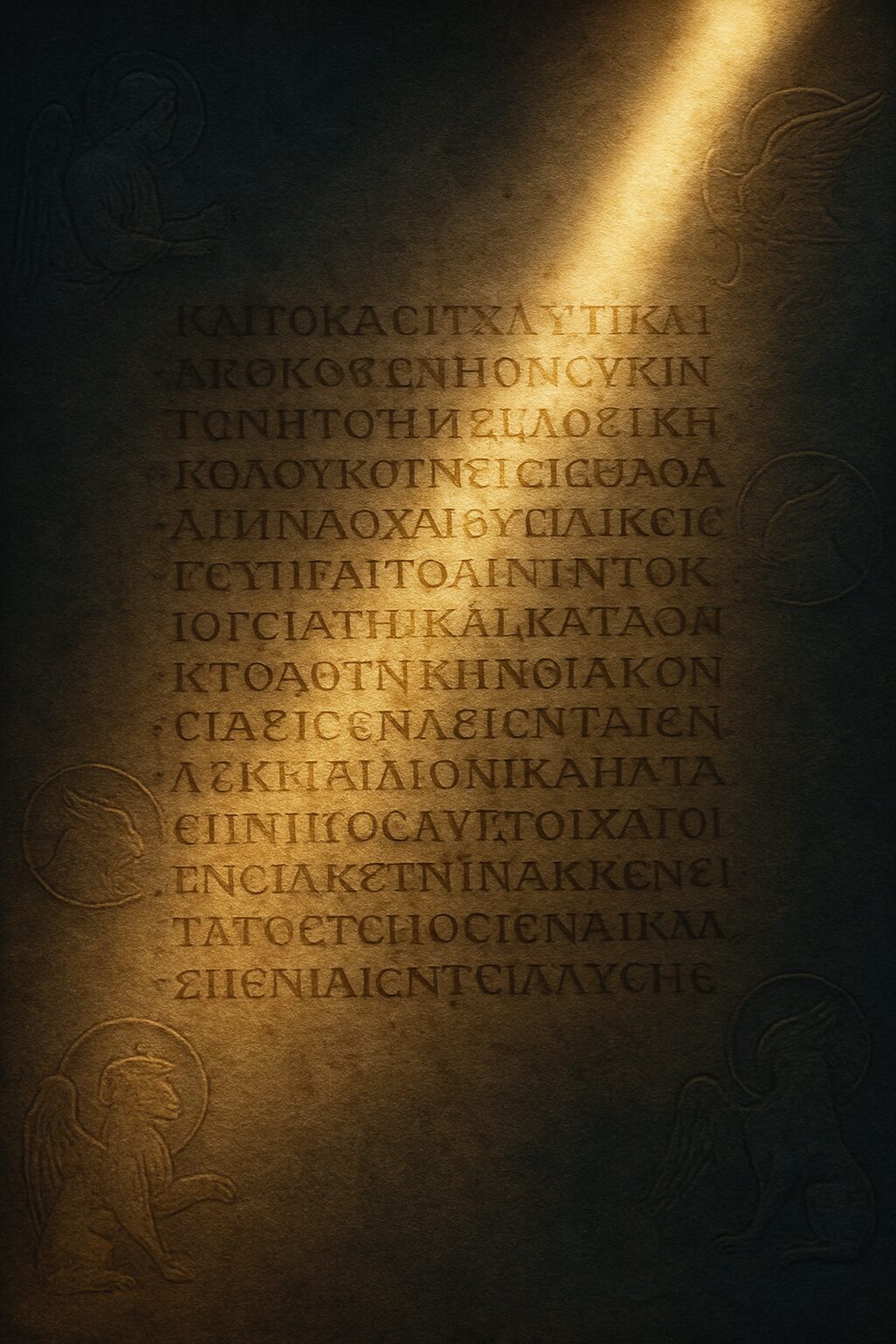

読者に求められる姿勢も、信仰による救いを求めるものではなく、古代ギリシア語から翻訳された文書として、また写本を通して伝わった文化遺産としての読みである。巻物から写本、写本から印刷本へと伝えられた過程を踏まえた文献的な鑑賞が望まれる。

デカルト哲学の立場に立てば、真なるものは真、偽なるものは偽として、文字面だけを鵜呑みにせず、理性の光によって内容を吟味すべきである。仮に「神の国」なるものがあるとしても、それに至るには肉体なき魂という幻想によるのではなく、より実体的で不滅なる身体を自ら感じ取る認識が前提となる。

正典と偽典

本書に収録されているのは、キリスト教正統派によって「正典」と認定された四つの福音書である。しかし、聖書にはこれら以外に「偽典」と呼ばれる文書群も数多く存在する。たとえば、死海写本やナグ・ハマディ文書などが知られている。

正典ですら奇異な記述が目立つが、偽典に至ってはその傾向がさらに顕著である。たとえば「信じる者は救われる」とイエスが語る一方で、現代人の常識からすると現実には起こり得ない奇跡が多く記されている。

奇跡と超現実

代表的な事例を挙げる:

- 五つのパンと二匹の魚で五千人を満腹させたとされる。これは寓意であろうか?

- イエスが湖の上を歩き舟に近づいたと記録されるが、液体である水がどのように人の足を支えるというのか?

- 墓場にいた悪霊憑きの男から「レギオン(軍団)」という名の悪霊が追い出され、二千匹の豚に乗り移り崖から湖に飛び込み死んだという。

- イエスは十字架にかけられた後、三日後に復活して弟子たちに姿を現すが、その姿は弟子たちには最初、誰だか判別できなかったという。

このような奇跡的描写が福音書には多数登場するが、それらを記した弟子たちは「これは真実である」と証言している。

考察とまとめ

読者は、自己の理性に照らして信じられないことは無理に信じる必要はない。信仰とは確かに「信じること」に基づくが、哲学が目指す「知ること」と分離された信仰は、往々にして無知に基づいた脆い信念である。

古代の教父アウグスティヌスのように、強靱な信念によって超自然を受け容れられる人物がいることもまた事実である。だが、現代を生きるわれわれにとって、誤った信念が時に詐欺や洗脳の温床となりうることを忘れてはならない。

コメント