【魔訶止観レビュー】天台智顗が開示した“心の宇宙”を読む|止まり、観る、その哲理と実践

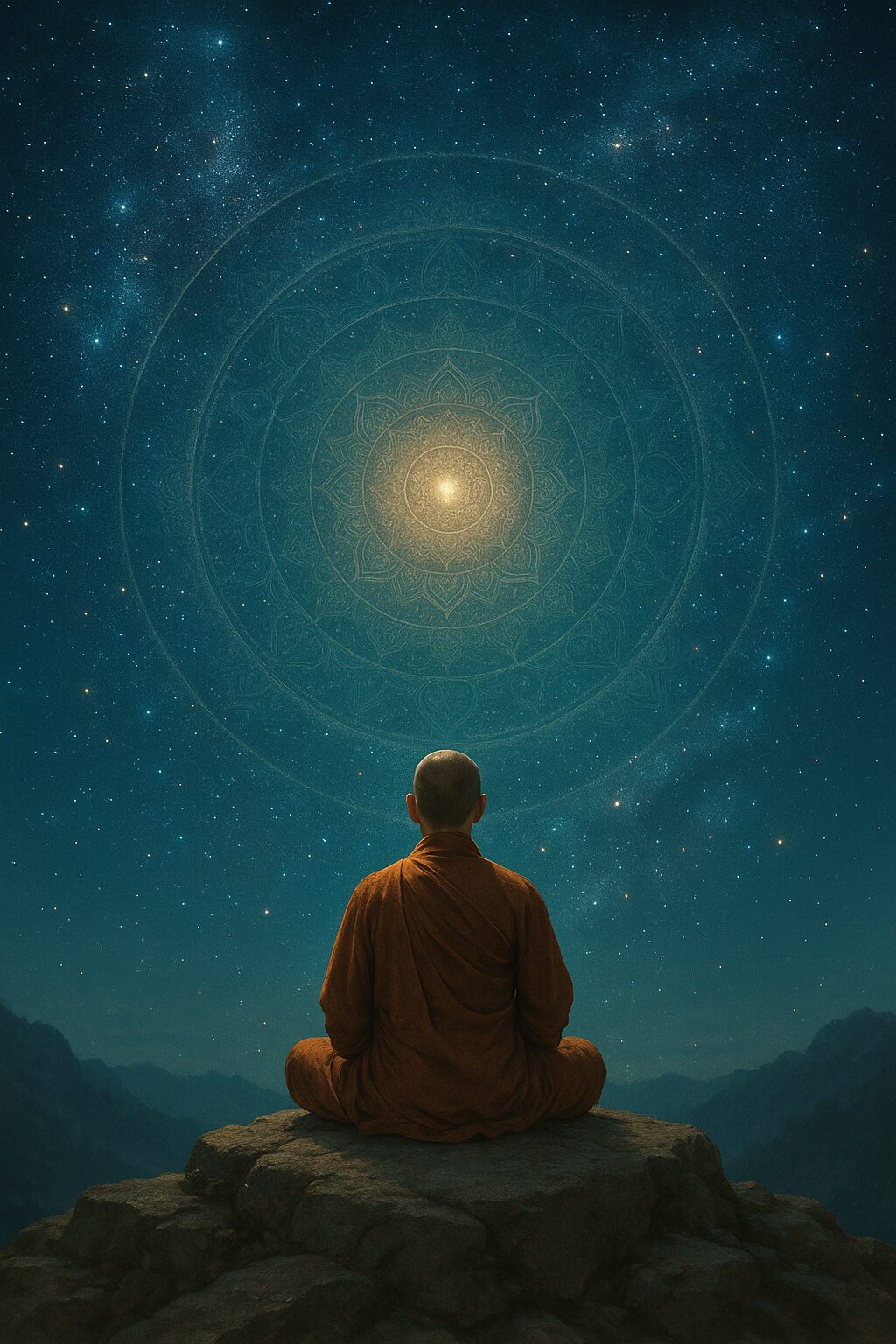

一瞬の心に、世界がある──

そんな壮大なヴィジョンが展開されるのが、隋代・天台大師智顗(ちぎ)の大作『魔訶止観』である。

仏教における“止”とは心を静めることであり、“観”とはその心を見極めること。本書は、この二つの実践を軸に、自己と宇宙とを結びつける思索と修行の体系を緻密に記した、いわば「東洋的マインドフルネス」の源流ともいえる書物である。

1.『魔訶止観』とは何か|天台宗の核心

本書の正式なタイトルは『大乗止観法門』とも呼ばれ、隋の高僧・智顗が洛陽の瓦官寺において講義した内容を弟子の灌頂(かんじょう)が筆録したもの。上下巻合わせて膨大な分量を誇る。

日本では最澄によってもたらされ、天台宗の根本経典として尊ばれた。すなわち『魔訶止観』は、思想・宗教・修行という3つの軸を同時に担う、天台教学の最高峰とも言える書物である。

「三諦円融」「一念三千」「十乗観法」など、天台教学のキーワードが凝縮されており、ただの坐禅マニュアルを超えて、世界観そのものを作り直すようなスケールの広さがある。

2.「止」と「観」の基本|ただ静まり、ただ見つめる

タイトルの「止観」は、サンスクリット語で言えば「シャマタ」と「ヴィパッサナー」に近い。「止」は集中と安定、「観」は智慧と洞察である。

智顗は、修行を開始する者に対し、まず心を「止める」ことの大切さを説く。妄念が次から次へと湧き出てくる心を制御することが最初の課題だ。呼吸、姿勢、環境、食事、生活習慣にまで言及し、修行に適した身体と精神の調え方を細かく規定する。

そして心がある程度安定したのち、次に「観」の段階へと進む。ここでは万象を“空・仮・中”の三諦(さんたい)として観じる、哲学的にも深遠な視点が必要になる。仮の世界に住まいながら、空を理解し、中道を生きる。

この「観」の技法は、ただの抽象論ではなく、実践的な内面観察のフレームワークとして記されている点が驚異的だ。

3.修行者の進化と「病」への例え

『魔訶止観』では、修行者が直面するさまざまな困難や錯覚を「十種の病」として分類する。この発想が極めてモダンである。

たとえば、「心が散乱して集中できない」「眠気に負ける」「禅定に溺れてしまう」「得た知見に執着して傲慢になる」など、精神的・肉体的な“病”のような状態に名前を与え、それにどう対処すべきかが医学的に記述されている。

この「病の観察」は、まるで心理学的・認知行動療法のような実証的知見に満ちており、現代の人間にもそのまま通用する普遍性を感じさせる。

4.一念三千と宇宙観|心が世界を作る

本書の核心ともいえる教理が「一念三千」。これは、ひとつの心の動きが、三千世界(あらゆる存在)を含むという思想である。

世界は外にあるのではなく、私の心が関わり、認識し、意味づけすることで立ち現れる。この考えは現代の量子論的な観測者問題にも通じる深さがある。

『魔訶止観』を読むとは、自分の“心”という名の宇宙を旅することであり、それは同時に世界の根源に触れる試みでもあるのだ。

5.岩波文庫版の魅力|原典と現代語訳の往復

岩波文庫版『魔訶止観』(上・下)は、原文の漢文に加えて丁寧な書き下し文と現代語訳が付されており、仏教古典の中では比較的親しみやすい編集となっている。

ただし内容は高度で、通読には相応の集中力と時間が求められる。しかし、逆に言えばその“読む禅定”のような時間こそが、本書のテーマとシンクロする行為となる。

一気読みするというより、日々の瞑想のように少しずつ繰り返し読むことが、この本の正しい味わい方だろう。

6.まとめ|現代にこそ読みたい“内面の大乗”

『魔訶止観』は決して「古びた宗教書」ではない。内面を整えるための哲学書であり、心の訓練マニュアルであり、現代人のための思索の書である。

もし今、自分の心にノイズが多すぎて疲れているなら、まずは「止まり」、そして「観る」ことから始めてみるといい。

あなたの中の“大宇宙”が、静かに開き始めるかもしれない。

コメント