『抱朴子』の概要と道教思想

中国古代哲学では、天地万物の根源としての「道」の考え方が老子・荘子に代表される道家思想として古くから語られてきたja.wikipedia.orgy-history.net。晋代の道教学者・葛洪(283~343年)が著した『抱朴子』は、まさにこの老荘思想を受け継ぎながら、仙人や仙薬の理論を集大成した書物であるja.wikipedia.org。『抱朴子』は317年ごろに完成され、内篇20巻・外篇50巻から成ると伝えられているja.wikipedia.org。書名は著者の号「抱朴子」に由来し、素朴(質素)を旨とする自身の姿勢を示している。特に内篇には仙術に関するさまざまな説がまとめられており、後世の道教に大きな影響を与えたja.wikipedia.org。葛洪は著作の中で、人間が修行によって仙人になり得ると論証し、丹薬(特に金丹)による不老不死を得る方法を重視しているja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。

『抱朴子』の内容には、仙人の伝説や錬丹術の詳細な記述が数多く含まれる。葛洪はまず多くの文献に見られる仙人伝説を引用し、一般人でも寿命において鶴や亀より長生きする可能性を持つと説くja.wikipedia.org。そしてその手段として、丹砂(天然の硫化水銀)など鉱物を調合して作る外丹術、すなわち「金丹」と呼ばれる薬の服用を挙げ、この金丹こそ永遠の生命をもたらすと主張したja.wikipedia.org。初期の仙人術が単に神仙から不老不死の霊薬をもらうことに依存していたのに対し、『抱朴子』では人間が自力で錬丹して不死を得る道を提示し、鬼神への祭祀や他力への依存を否定する新しい道教観を示しているja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。

岩波文庫版と中国古典新書版の特色

日本語訳書では、大きく分けて岩波文庫版(石島快隆訳)と明徳出版社の中国古典新書(村上嘉実訳)がある。岩波文庫版は1942年刊行で、内篇全20巻を漢文訓読調に翻訳し、詳細な注釈を付しているja.wikipedia.org。文語体(旧仮名遣い・漢字仮名交じり文)によるため、読みごたえはあるが古風である。一方、中国古典新書版は1967年刊行で、原文と訓読文を対照させ、現代語による解説を加えた構成であるja.wikipedia.org。こちらは抄訳・抜粋的な形になっており、全篇を収録するものではない。岩波文庫版は原典に忠実で学術的だが、読み慣れない文体で専門的な雰囲気が強い。中国古典新書版は現代文解説が充実していて入門的であるが、原典全体を把握するには別途原文対訳などが必要となる。いずれも『抱朴子』を学ぶ上で重要な翻訳と評価されているja.wikipedia.org。

「道」の概念と道教への展開

道教の根本には老子『道徳経』に説かれる「道」の思想があるja.wikipedia.org。老子によれば、世俗で語られる一般的な「道」は真の道ではなく、真の「道」は目に見える現象界を超えた天地万物の根源であり、人間の知恵を超えた神秘の原理であるja.wikipedia.org。道教ではこの「道」との合一が究極の理想とされ、不老不死を得て「道」と一体化するとされるja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。同時に、老子の「道」に内在する「気」も重視され、呼吸法や導引術など身体を鍛える養生術が発達したja.wikipedia.org。

やがて道家思想は、民間信仰の神仙思想や陰陽五行説、さらには後代の仏教的要素とも融合して、中国独自の宗教「道教」として体系化されていくy-history.nety-history.net。道教は老子・荘子の「道」を根本理念としつつ、天師道(五斗米道)や太平道など教団組織を結成し、後漢末から魏晋南北朝時代にかけて確立していったy-history.net。北朝の寇謙之による改革で天師道が国教化されるなど隆盛を極めたが、仏教との勢力競合により興亡を繰り返したy-history.net。このように、哲学的道家思想に仙人信仰や呪術的要素が加わって道教が形成され、古代から現代まで広く信仰されるに至ったのである。

仙人・仙薬に見る道教的理想

道教の理想像として常にあげられるのが「神仙」であるja.wikipedia.org。神仙には、生まれつきの神格(天神・地祇など)とは別に、後天的に修行を経て道を得た「仙」が含まれる。仙人は普通の人間が鍛錬してなれる不死の存在とされ、その神通力は無限ともいわれるja.wikipedia.org。人々の健康長寿願望はやがて永遠の生命を求める願いへと膨らみ、不老不死の体を得た存在としての神仙観念が道教の理想となったja.wikipedia.org。道教では理念的に仙人になることが最終目標とされ、彼らは東の蓬莱や西の昆崙といった仙境に棲むものとされたja.wikipedia.org。戦国時代から漢代にかけては、仙人は羽衣をまとい空を飛ぶ姿で描かれ、伝説集『列仙伝』や『神仙伝』などにも数多く登場するja.wikipedia.orgja.wikipedia.org。たとえば、中国で有名な「八仙(はっせん)」は、歴史上実在した人物がそれぞれ不思議な力を得て仙人となったと伝えられておりart.thewalters.org、道教文化における仙人信仰の象徴とされている。

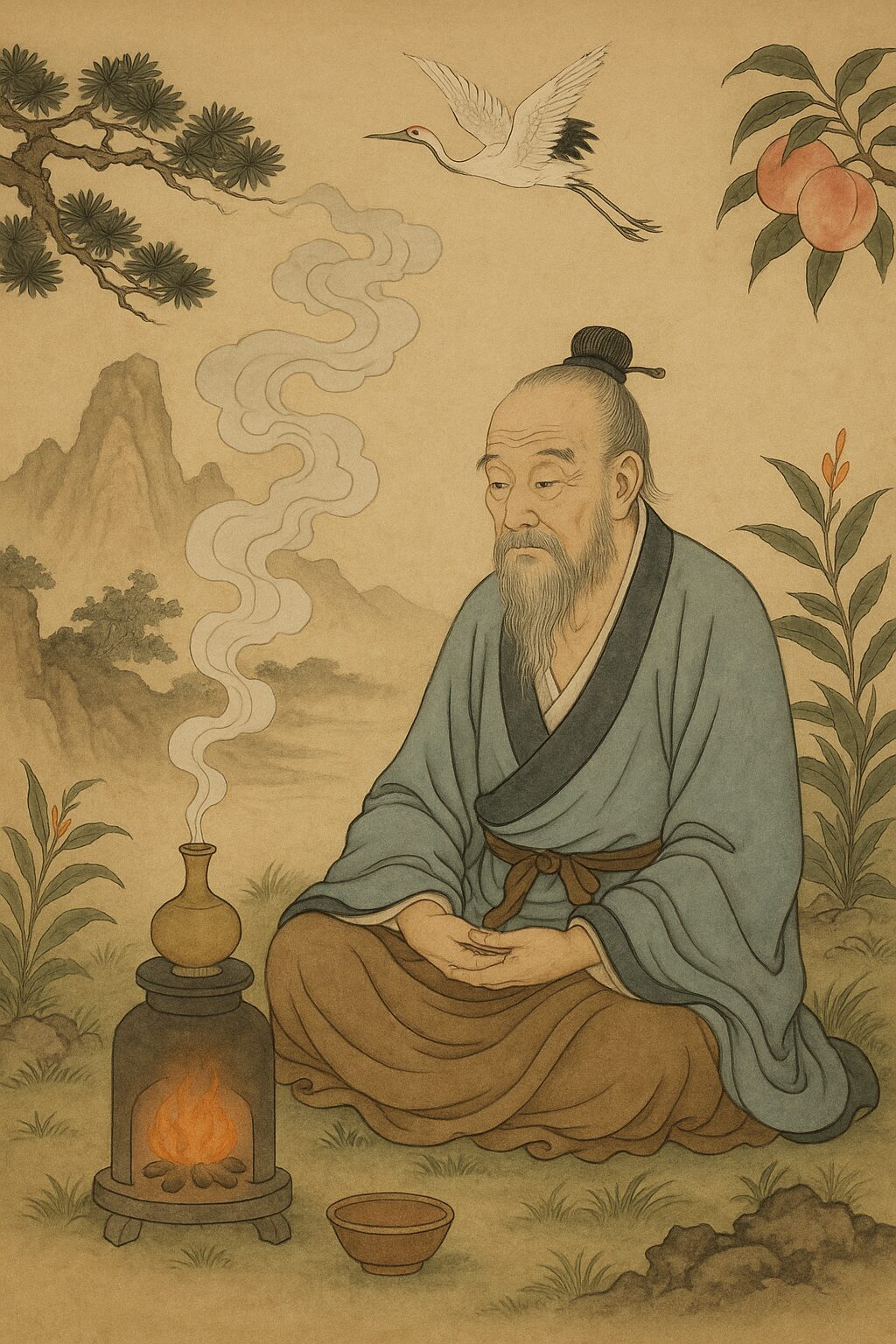

明時代の画家盧廣による絵画『丹霄春暁』。画題に含まれる「丹霄(仙薬の霊気)」という表現が示すように、ここでは仙薬(不老不死の霊薬)を求める道教的世界観が描かれているmetmuseum.org。このような絵画には、仙人・仙薬への憧れが生み出した幻想的イメージが表されている。

葛洪の『抱朴子』には、仙薬・錬丹に関する詳しい記述がある。金丹などの丹薬を外丹(がいせん)と呼び、金石草木を調合して「還丹」や「金液」といった不老不死の薬物を作る方法が説かれているja.wikipedia.org。葛洪は呼吸法や導引などの修行法とともに、これら仙薬の服用を仙人への道として重視し、人間でも学んで仙人になれると主張したja.wikipedia.org。また前述の通り、彼は丹砂から作る金丹を最重要視し、金丹の服用のみが永遠の生命をもたらすと述べているja.wikipedia.org。しかしながら、現実には丹薬は水銀など有毒成分を含むため、副作用が多く、服用者の命を奪った例も多い。道教が育んだ錬丹術は後の科学にも影響を与え、火薬の発明や漢方医学の発展にもつながったとされる。

「道」とは何か──哲学的考察

『抱朴子』や道教思想を通じて浮かび上がるのは、「道」とは万物の源でありながら人智ではとらえがたいものであるという中国古典の世界観であるja.wikipedia.orgy-history.net。老子は「名可名、非常名」(名付けうる道は永遠の道ではない)と述べ、道の言語化し難い性質を指摘している。道教の教えを振り返れば、「道」は天地自然の摂理としてあり、修行者はこの道の流れに身を任せることで調和と長寿を得ようとしたわけである。一方で、後世になると道は人格神化され、道そのものを祀る信仰対象ともなった。これらをまとめて考えると、「道」とは形のない普遍的な根源でありつつ、人々の想像力によって具現化されるものであると言えるだろう。つまり、「道」は単なる教義ではなく、人間と宇宙の根本的な関係を問い続ける哲学的テーマなのである。われわれが現代社会で「道」を再考する際にも、目に見えない原理への探求や、日常生活における自然との調和のあり方を考えるきっかけとなるに違いない。

参考文献: 『抱朴子』日本語訳注(岩波文庫、石島快隆)、同解説(村上嘉実、『中国古典新書』)、および道教思想に関する文献ja.wikipedia.orgja.wikipedia.orgy-history.netja.wikipedia.orgja.wikipedia.orgなど。

コメント