『神曲』天国篇は、地上世界を超えた霊的宇宙の構造を描き出します。この記事では、ダンテが描く天の階層を理解するために必要な背景──アリストテレスの自然学、天動説、古代から中世の宇宙観──を解説し、哲学と詩が交差する壮大なスケールの世界を読み解く手がかりを提供します。

▶プラトン解説まとめはこちら→ 哲学者【プラトン】対話編〜レビュー・解説まとめ

アリストテレスと天動説の世界

アリストテレス(前4世紀)はプラトンの弟子であり、彼の著作群を「自然学」から順に読んでいくと、宇宙の全体像が見えてきます。「自然学」では運動の本質を、「天体論」「生成消滅論」「気象論」では宇宙の成り立ちを論じ、「霊魂論」や「動物誌」では地上の生命について分析しています。

これらの著作は、ダンテが描いた天界のモデル──地球を中心とする天動説的な宇宙観に大きな影響を与えました。実際、アリストテレスの思想は、中世のキリスト教神学とも融合して「普遍的な真理」とされていたのです。

地動説とコペルニクスの登場

15世紀になってコペルニクスが地動説を提唱するまで、理性ある知識人たちは天動説を当然のように信じていました。たとえば、私たちが列車に乗って外を見れば景色が動いて見えますが、実際に動いているのは列車の方。これと同じく、天が動いているように見えるのは、私たちが地球という“乗り物”に乗っているからにすぎません。

ダンテが描く「天界の階層」

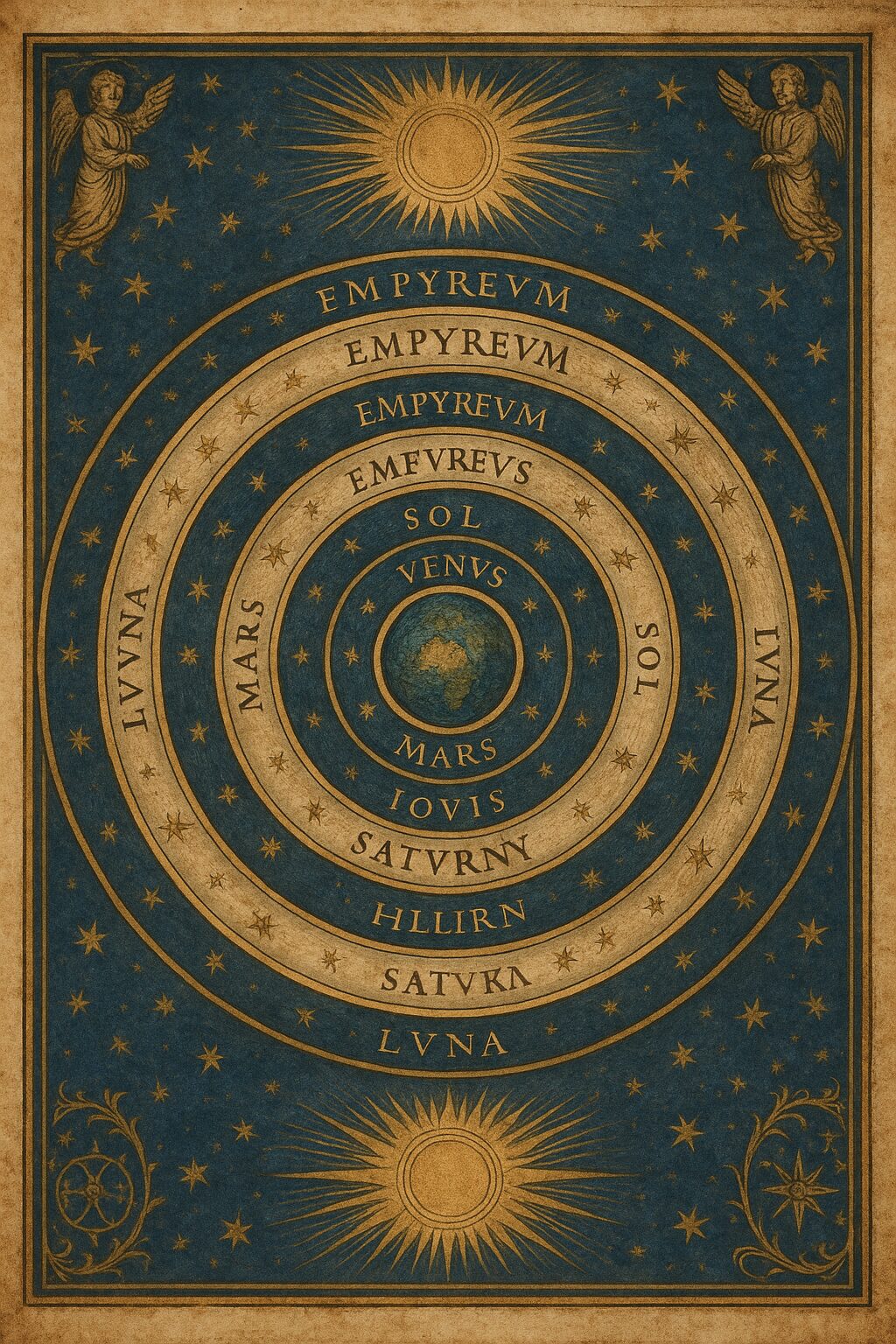

天動説において、地球の外側には天体の円環が階層的に広がっています。第1天は月、続いて水星、金星、太陽、火星、木星、土星と続きます。『神曲』ではこの順番に従って、ダンテが昇天していきます。

ただし、グノーシス的な宇宙観では金星と水星の順が入れ替わることもあり、さらにその外側には「恒星天」「原動天(プリモモビレ)」「神の帝国」が控えています。

ダンテ【神曲】天国篇まとめ|全33歌を11記事で読み解くリンク集

人間の目による“古代的”天体観測

テクノロジーのない時代でも、人間の肉眼による天体観察から多くのことがわかりました。月は最も低く、金星は太陽に近く、木星や土星は高く遠く、恒星はさらにその外にある──こうした認識は、夜空を毎晩見上げ続けた古代人の洞察力の賜物です。

こうした“肌感覚の宇宙認識”は、現代科学の理論とは別種のリアリティを持っています。理論を知らずとも、星々の位置や動きを感じ取ることができる。それが古代の「哲学的科学」の在り方でした。

アリストテレス的宇宙:天と地の境界

アリストテレスによれば、地球は動かず宇宙の中心にあり、それを取り巻く天体の球はエーテルという不変の物質で満たされています。一方、月より内側の世界(月下界)は生成と消滅が繰り返される場所。火・空気・水・土の四元素が本性に従って運動し、気象現象を引き起こします。

運命と力の源泉

全ての運動は何かによって引き起こされます。そしてその「動かす力」は、天界の上位階層から降りてきます。より高い階層ほど巨大な力を持ち、私たちが“自分の意志”で行っていると思う行為も、実は恒星天からの影響なしには成し得ないのかもしれません。

たとえば、年金の支払いすら天の運行なしには実現しない──そんな風に考えると、ダンテが描いた「神の秩序」の重みが少しずつ実感されてきます。

参考文献

アリストテレスの古典的名著はこちら(Amazonリンク)

コメント