【エドガー・アラン・ポー】「メルツェルの将棋差し」レビュー|AI以前の“からくり推理”

1836年に発表されたエドガー・アラン・ポーの短編「メルツェルの将棋差し」(原題:”Maelzel’s Chess Player”)は、実在した“自動チェスマシン”を題材にした推理的エッセイだ。

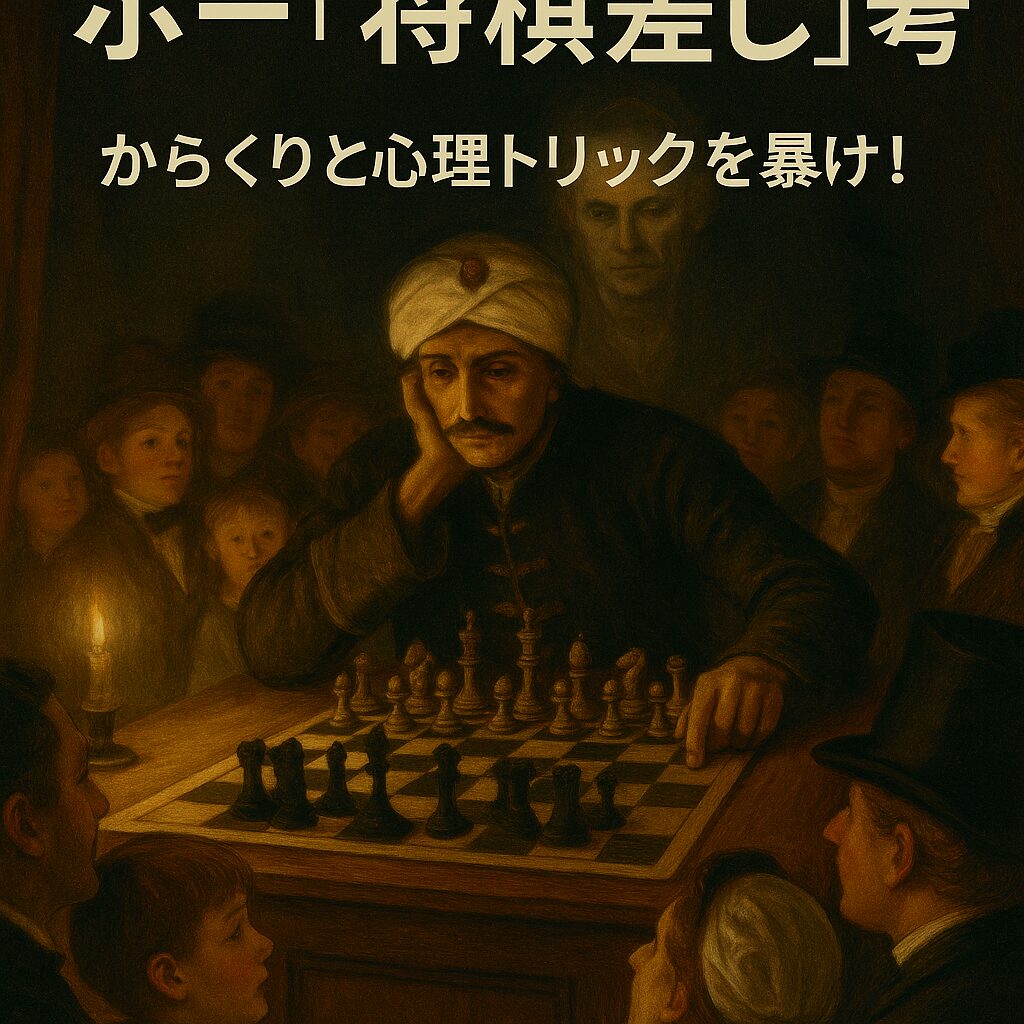

■ 幻想の“機械棋士”

当時アメリカを巡業していたからくり人形「将棋差し(チェスプレイヤー)」は、大きな長方形の箱に乗った人物型の機械で、見物人とチェスを指して勝負する。

この自動人形が「純粋な機械」なのか、それとも内部に人間が隠れているのか──多くのメディアや観客が真偽を巡って議論を重ねた。その中で、ポーは持ち前の論理力と観察力で推理を展開していく。

■ ポーの結論:人間が入っている

ポーは「この機械の中には人間が入っている」と断定する。そして、いくつかの合理的な根拠を示す。

- ・毎回開かれる機械の“見せ場”はパターン化されていて、観客は見せられた気になっているだけ。

- ・蝋燭の照明では機械の内部の奥まで確認できない。

- ・人形が“左手”で駒を動かす点に注目。本来なら右利きであるべきだが、内部の人間の構造上、右利きの人が左手を使わせているのではないか。

■ 仕草が語る“人間味”

人形はたまに口をゆがめたり、目をぐりぐり動かしたりする。だがこのような“演出”は、明白な一手しかないような場面でしか現れない。

難しい局面ではむしろ人形は静かになり、表情を見せなくなる。これは“人形を操作する人間”が忙しくなり、仕草にまで気を配れないからではないか──というポーの推察は、現代で読んでも鋭い。

■ 「見た気になる」仕掛け

ポーが鋭く指摘するのは、「人は全体を見ていないのに、全体を見た気になる」ことだ。

中に機械が詰まっているように見せる演出も、扉の開閉や光の加減、観客の心理によって錯覚を誘導する構造である。すでにこの時代に、彼は舞台演出や錯視の心理的トリックを見抜いていた。

■ 現代から見ると

今でこそ、AIが人間を打ち負かすチェスや将棋の時代。「AlphaGo」が人類の名人を破ったニュースは記憶に新しい。だが、1830年代の人々にとって、機械が人間を上回るという発想自体が衝撃的だった。

ポーは、その“驚き”の正体を冷静に見極め、技術の陰にある人間性を浮かび上がらせたのである。

■ 進歩の光と影

照明が蝋燭だった時代から、AIとLEDの時代へ──わずか200年弱の進歩だが、ポーの洞察は今も通用する。「見たつもり」「考えたつもり」でいる人間の心理構造は、何も変わっていない。

この短編は、AI時代を生きる私たちにこそ、改めて読み直されるべき“思考の装置”である。

コメント