午後の曳航 ― 少年たちのサディズムと“栄光”の行方

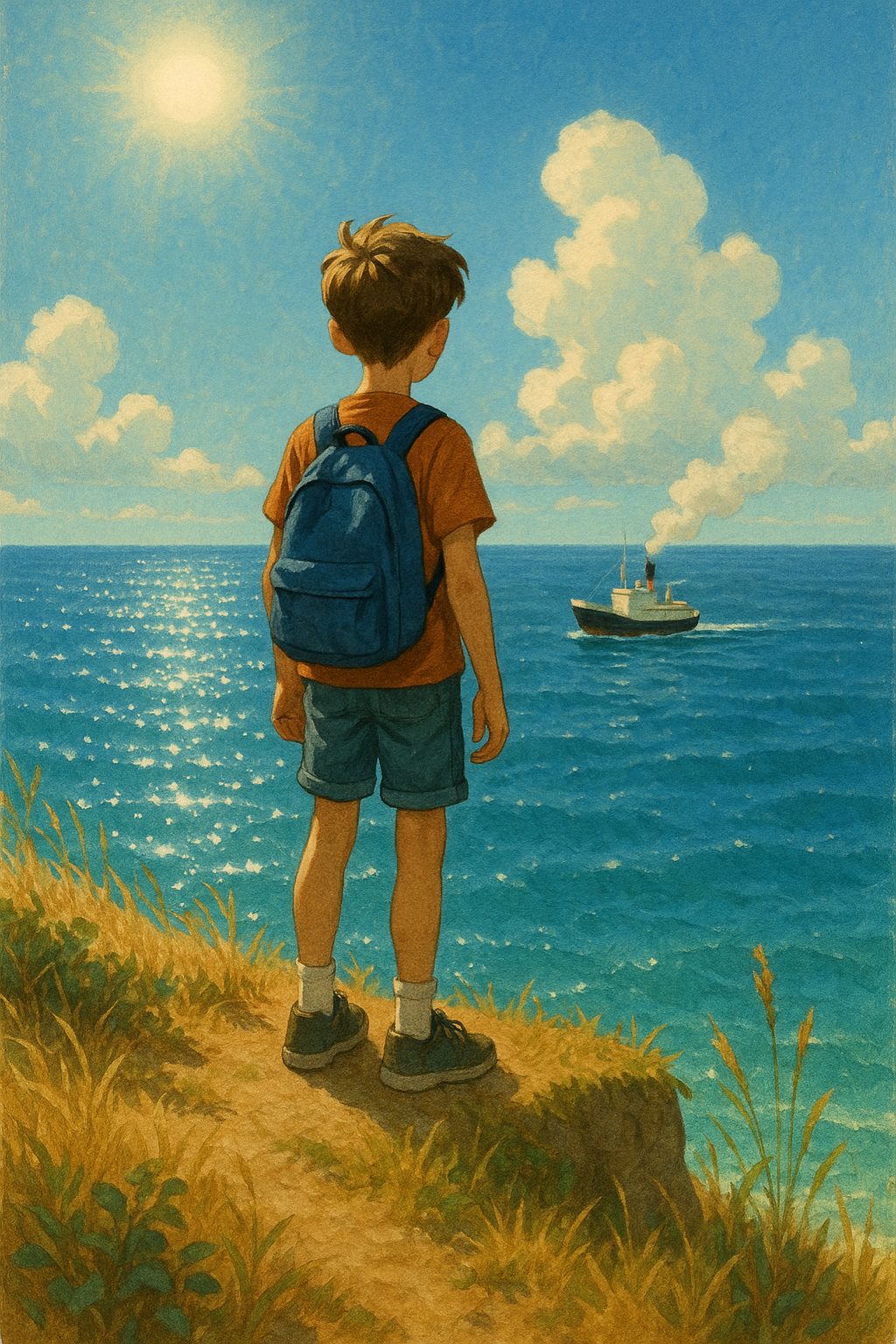

タイトルの『午後の曳航(ごごのえいこう)』に含まれる「曳航」という言葉は、辞書を引かないと意味がつかみにくいかもしれない。だが「栄光」と同じ読みを持つことに気づくと、この作品に込められたダブルミーニングにゾクッとさせられる。実際に物語では、海の男である船員が“栄光”を捨て、地上の「父親」となる過程が描かれ、最後には少年たちによって供犠に捧げられることになる。

あらすじ

タイトルからは物語の内容はなかなか想像しにくい。しかし要点を述べるなら、これは少年法の“保護”を逆手に取ったグループによる冷酷な犯行と、未亡人と船員の秘めた恋を描いた物語である。恋愛というテーマは三島作品によく登場するが、この作品ではそれがサスペンスと異常心理と絡まり、ただのロマンスでは終わらない。

読後に最初に思い出したのは、1997年の少年犯罪「酒鬼薔薇聖斗事件」だった。さらに、バタイユを思わせる“暗闇の覗き穴”からのエロティシズムが作品全体に影を落としている。

登場人物と視点

語り手は時に少年・登、時に未亡人の母、そして船員と視点が入れ替わる。少年の登は、母の再婚相手である船員の男が「栄光ある海の男」から「家庭に根を下ろす父親」へと変わっていくことに強い嫌悪を覚える。怒りの原因は単なる思春期の嫉妬ではない。登は男の“栄光の喪失”を自らの手で裁こうとする。

彼はノートに「18項目の罪」を記録し、それを仲間内で「首領」と呼ばれる少年に提出する。この首領こそ、物語の狂気の中枢である。

「首領」と少年たち

首領は、自分たち14歳未満の少年が「大人に裁かれない力」を持つことを理解し、教育的支配を仲間に及ぼしていた。彼の指導の下、少年たちは猫を解剖し、人間を標的に選び、睡眠薬や刃物を準備する。まるでサド公爵の再来のような首領の思想は、社会や倫理を超越している。

登の要請で開かれた特別会議にて、船員の男に“処刑”の宣告が下される。そして、少年たちは彼をおびき寄せ、睡眠薬入りの茶を飲ませる――その場面で小説は幕を閉じる。

衝撃の読後感と芸術性

読み終えた直後、私は感動と衝撃でしばらく動けなかった。日本に、こんな文学を書ける作家がいたということに、ただ誇りを感じた。全体に流れる美意識は、まるでシュルレアリスムの作品のように奇怪で優美。しかも短編として完成度が高く、スタイリッシュである。

現時点で、私にとって三島作品の中で最も印象的で、最も好きな一作である。

▼Amazonリンクはこちら↓

▼三島作品レビューまとめ→ 【三島由紀夫】作品レビューまとめ・最新版

コメント