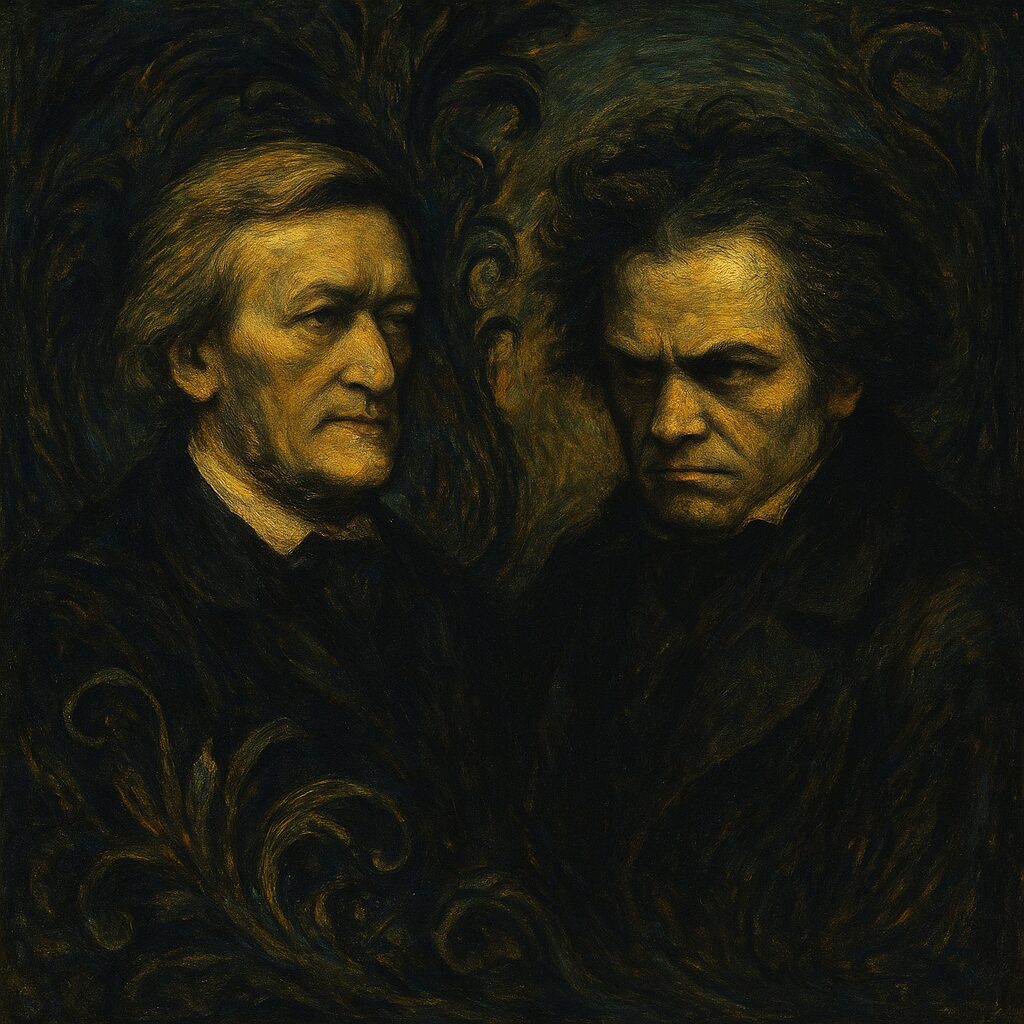

ワーグナーが語るベートーヴェン

あのワーグナー──ボードレールやニーチェも熱狂し、ビアズレーの挿絵などでも知られるこの巨匠が、実はベートーヴェン論を書いていたのをご存知だろうか? その名もズバリ『ベートーヴェン』。タイトルはシンプルだが中身は濃厚、まるで哲学書のような内容で、音楽の専門知識がなくても楽しめる名著だ。

ちなみにこの本は法政大学出版局から出ていて、ワーグナーによる第九交響曲の専門的な考察も収録。芸術家の視点から哲学と音楽が交差する、読み応えたっぷりの一冊である。

ベートーヴェンという「師匠」

ワーグナーの音楽は、いま聴くとハリウッド映画のBGMのようにも思えるが、当時は「未来の音楽」とまで呼ばれた革新そのもの。そんな彼にとってベートーヴェンは精神的な師匠のような存在だった。

たとえばボードレールは「今夜、どこでワーグナーが聴けるだろうか」などと日記に綴り、死の床でもワーグナーを聴いていたという逸話がある。そんなワーグナーの音楽のルーツをたどれば、第九交響曲へと行き着く。あの「ダイ・ハード」で金庫破りのBGMに使われた、あの曲だ。

おすすめヘッドフォン

そんなベートーヴェンの音楽をじっくり楽しみたい人におすすめなのが、筆者が実際に使っているこのヘッドフォン。

ゼンハイザー(Sennheiser) ヘッドホン 有線 HD 599 開放型 オープン型 アイボリー 【国内正規品】

クラシックにはオープン型がいいと聞いてこれにしたが、確かに空間の広がりを感じられる。外の鳥の声も聞こえるくらいの開放感で、音に包まれるような体験ができる。しかも骨伝導気味に頭にも響くので、爆音にしなくても脳にグイグイ入ってくる。ベートーヴェンが脳に直接響いてくる──そんな感じ。

ベートーヴェンはデスメタル!?

ちょっと過激な表現かもしれないが、ベートーヴェンの音楽にはデスメタルやグラインド・コアのエネルギーを感じることがある。特に『コリオラン序曲』はその最たる例だ。

第九の第1楽章・第2楽章・第4楽章の冒頭もそうだ。荒々しいリズムと構成、激しい展開──これはもう、現代のメタルに通じるスピリットだろう。そんな激しさと孤高の精神を持って、自分の芸術を追求し続けたベートーヴェンには、もはや畏敬の念しかない。

コメント