プトレマイオス『ハルモニア論』の学術的紹介

本稿では、京都大学学術出版会の西洋古典叢書『古代音楽論集』に収録されたクラウディオス・プトレマイオス著『ハルモニア論』について、その内容と背景を学術的観点から紹介する。併せて、先行するアリストクセノスの音楽理論との比較や、本書付属の解説・付録に対する評価、さらに邦訳書と洋書の価格差に見る文化的・出版的事情についても考察する。

古代音楽論集の概要と意義

京都大学学術出版会の西洋古典叢書の一冊である『古代音楽論集』には、古代ギリシアの代表的な音楽理論書が収められている。具体的には、アリストクセノスの『ハルモニア原論』とプトレマイオスの『ハルモニア論』が併録されており、現代日本語で読める貴重な翻訳である。本書の定価は新品で3,600円とやや高価であるが、両著作の日本語訳は他に類がなく、本書は専門的研究のみならず古代音楽理論に関心を持つ読者にとって重要なリソースとなっている。

もっとも、この分野の内容は高度に専門的であり、音楽理論や古典学の予備知識がない一般読者には難解に感じられるかもしれない。本書は西洋古典叢書シリーズの一冊として刊行されており、専門的価値を重視した学術書である。そのため、平易な解説書とは異なり、読者にはある程度の予備知識と学術的関心が求められる。しかし、その分、古代の音楽理論原典を忠実に理解できる内容になっており、日本語で古代音楽理論の原典に直接触れられる唯一の手段として意義深い。

アリストクセノスとプトレマイオスの理論的立場

アリストクセノス(前4世紀後半の音楽理論家)は、古代ギリシアにおいて音楽理論を体系化した人物であり、彼の『ハルモニア原論(Harmonika Stoicheia)』は現存する最古級の包括的な音楽理論書である。アリストクセノスは師であるアリストテレスの影響も受けつつ、音程や音階の理論を感覚(聴覚)に基づいて論じた点で特筆される。すなわち、ピュタゴラス派が数比(数学的比率)によって音楽現象を説明しようとしたのに対し、アリストクセノスは実際の音楽実践で人間の耳に聞こえる感覚的事実を重視し、理論を構築したのである。このように**ピュタゴラス派(数理主義)とアリストクセノス派(感覚重視)**の間には、音楽理論の方法をめぐって対立する立場が存在していた。

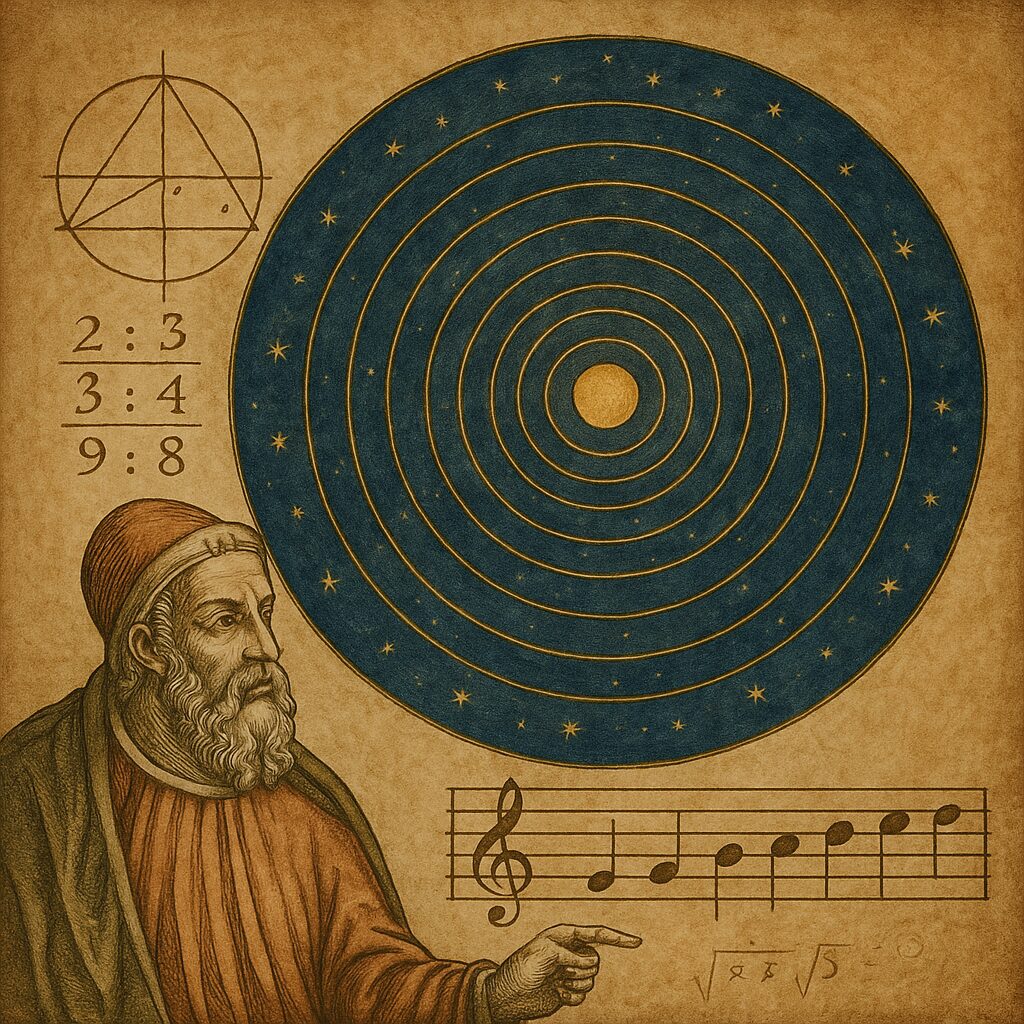

クラウディオス・プトレマイオス(2世紀の学者。天文学者として『アルマゲスト』等で著名)は、後代に現れこれら両派の理論を批判的に継承した。プトレマイオス自身は卓越した数学者であったが、音楽理論においては純粋な数理偏重にも感覚偏重にも与せず、両者を折衷し統合する独自の理論を打ち立てている。彼はピュタゴラス派とアリストクセノス派それぞれの主張に批判を加えつつ、音楽的調和(ハルモニア)を理性(数的比例)と感性(聴覚的判断)の双方から捉える立場を示した。この折衷的態度により、プトレマイオスの理論は古代音楽理論の集大成として位置づけられ、後世(例えば6世紀のボエティウスの著作を通じて中世ヨーロッパ)にも影響を与えることとなった。

プトレマイオス『ハルモニア論』の内容と構成

プトレマイオスの『ハルモニア論』は、音楽理論を数学的宇宙観と結びつけて論じた野心的な著作であり、その内容は大きく二つの部分に分けて整理できる。

前半部分(数学的音楽理論): プトレマイオスはまず音楽的な調和(ハルモニア)を数学的な比例関係に基づいて論述している。音程や音階の構造を数的比率で表し、どのような比が協和音程を生み出すかを詳細に論じた点は、古代から伝わるピュタゴラス派の伝統を踏まえつつも、より精密な計算と論理で展開されている。プトレマイオスは幾何学にも精通しており、著書の中では数値計算や幾何学的図形による証明が数多く示される。これらの厳密な論証は、同じく数学的手法を駆使した天文学大全『アルマゲスト』に匹敵する学問的態度を感じさせ、純粋に理論的な音楽学としても非常に体系立ったものとなっている。

後半部分(宇宙論的考察): プトレマイオスの議論は中盤以降、単なる音楽理論の枠を超えて宇宙論的次元へと発展する。彼は音階上の各音の位階(音高の段階)を、人間の魂の各層や天体(惑星)それぞれの軌道に対応付ける大胆な仮説を提起し、古代から唱えられてきた**「天体の音楽(天球の音楽)」の概念を独自に再解釈している。ピュタゴラス派が唱えた「天体音楽」とは、宇宙の諸天体の間に調和的な数比関係が存在し、その関係がまるで音楽のような調和(音)を生み出すという思想である。プトレマイオスはこの思想を取り入れつつ、音楽理論の延長として人間の魂と宇宙の秩序を結び付ける**考察を展開した。つまり、音楽の調和原理をミクロコスモス(人間)とマクロコスモス(宇宙)の双方に適用し、人間と宇宙を貫く統一的な調和原理を示そうと試みたのである。これにより『ハルモニア論』は、単なる音楽理論書に留まらず、当時の宇宙観や哲学とも深く結びついた包括的な論考となっている。

未完の書と後世への影響: 伝えられるところでは、現存する『ハルモニア論』の原典テキストには中途に欠落(欠損箇所)があり、プトレマイオスの議論は本来の完結に達していない可能性が指摘されている。それにもかかわらず、本書で提示された音楽と宇宙を統合的に捉える視座は、その後の思想家たちに強い影響を及ぼした。特に17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーは、自身の著書『宇宙の調和(Harmonices Mundi, 1619年)』においてプトレマイオスの発想を受け継ぎ、天体運行の法則を音楽的比率の調和になぞらえる試みを行っている。ケプラーは近代科学の文脈で惑星運行の法則(ケプラーの法則)を発見する一方で、宇宙に秘められた調和を数理的に探究しようとしたが、その着想の源泉の一つにプトレマイオスの『ハルモニア論』があったといえる。さらに、アイザック・ニュートンでさえ錬金術に関する著作を残しているように、近代科学の先駆者たちの心にも「宇宙の調和」という古代的な夢想が息づいていたことは注目に値する。プトレマイオスの『ハルモニア論』は、そうした科学と神秘思想の交錯する歴史の中で、一つの重要なマイルストーンとなっている。

本書所収の解説・付録とその評価

『古代音楽論集』には、訳者や編集者による解説や注釈が付されており、読者の理解を助けるよう工夫されている。ただし、その解説や注釈の中には、現代の視点からプトレマイオスの議論に批判的な言及も見られる。偉大な天文学者であり音楽理論家でもあるプトレマイオスの試みについて、やや否定的または揶揄的に評価している箇所があるため、プトレマイオスの意図を尊重しつつ読み進めたい専門の読者にとっては、違和感を覚える可能性もあるだろう。しかしながら、これらの批評的注釈は古代音楽理論を現代的観点から検討する一つの見解であり、異なる角度からプトレマイオスの理論を再評価する材料ともなり得る。学術的な読み物としては、賛否両論を踏まえて多角的に捉える姿勢が求められるだろう。

一方、本書には付録として別冊小冊子が付属しており、こちらにはエリザベト音楽大学教授・片桐功氏による簡潔な解説エッセイが収められている。片桐氏の小論は、専門外の読者にも理解しやすい平易な語り口で、アリストクセノスやプトレマイオスの理論の背景と要点をまとめており、本書全体の案内役として機能している。このエッセイによって、読者は古代音楽理論の歴史的文脈や基本概念を把握しやすくなり、原典の難解な部分に取り組む前の手引きとすることができる。また巻末には「西洋古典ミニ辞典」として「古代の紙」と題するコラムも掲載されており、古代におけるパピルスや羊皮紙など書写材料の歴史や、羊皮紙の再利用(パリンプセスト)の逸話が紹介されている。例えば、アルキメデスの著作『方法』が羊皮紙の上から消され、その上に中世の祈祷書が書かれた逸話など、古典籍の伝存にまつわる興味深い知見が提供されている。これらの付録やコラムは、本書を単に音楽理論書として読むだけでなく、古代の学問や文化の広がりを知るための有益な補助となっており、読者の知的好奇心を刺激する内容である。

洋書と邦訳書の価格差に見る文化・出版事情

最後に、本書の価格設定に関連して、洋書(原書・英訳書等)と邦訳書の価格差について触れておきたい。専門性の高い古典資料や学術書の場合、日本では翻訳出版される事自体が稀少であり、刊行されたとしても価格が高めに設定される傾向がある。これはおそらく、市場規模の小ささや翻訳作業・専門的校訂に要するコスト、限定部数の製作などが影響している。一方で欧米に目を向けると、古典作品や専門書であってもペーパーバック版で安価に提供されたり、電子書籍で手軽に購入できたりする事例が多い。文化的背景として、古典学や古代思想に親しむ読者層の厚みや、大学出版局・古典叢書シリーズの伝統の違いも価格に反映されていると考えられる。

特に比較すると顕著なのが、以下のような古典的文献における邦訳と洋書の価格差である。

-

ヘルメス文書(コルプス・ヘルメティカ等): 日本語訳の入手は極めて困難で、古書市場では数万円(例: 3万円)という高値が付く。一方、英語などの洋書版であれば約1,000円程度のペーパーバックで容易に購入できる。

-

『ポリフィルス狂恋夢』(15世紀ルネサンス期の文芸・寓意小説。ラテン語原題 Hypnerotomachia Poliphili): 日本では近年ようやく邦訳版が出版されたが、その価格は7,000円以上と高額である。それに対し、欧米では同作品の英訳版ペーパーバックが約1,000円前後で販売されている。

-

ナグ・ハマディ文書(古代グノーシス文書集): 日本語では岩波書店のオンデマンド版など限られた形でしか提供されておらず、全巻揃えると数万円規模の費用が必要となる。一方、英語圏ではNag Hammadi図書の英訳版が合計でも数千円(例: 3,000円程度)で手に入る。

以上のように、日本語で専門的古典を読む場合の経済的ハードルは決して低くない。海外では比較的安価に入手できる学術書や古典資料も、日本では需要の限られた専門書として高価格になりがちである。この違いは、一概に「日本では本が高い」ということではなく、各国の出版流通制度や読者層の規模、翻訳労力や版権事情など複合的要因によるものである。例えば、日本語への翻訳には専門家による長期の作業と注釈が必要であり、その成果物は少部数生産になりやすい。また欧米では大学出版や非営利団体による古典叢書シリーズが定期的に刊行され、コストを抑えて広く頒布される仕組みが整っていることも相対的な価格低下につながっている。このように、洋書と邦訳書の価格差には、それぞれの文化的背景や出版事情の違いが反映されており、日本の読者にとっては語学の壁と経済的負担の双方を考慮に入れて古典籍にアクセスする必要がある現状が浮き彫りになっている。

以上の観点を踏まえると、『古代音楽論集』のような専門書が3,600円という価格設定で提供されていることも理解できる。言い換えれば、本書は少なからぬコストと労力をかけて生み出された学術的成果であり、その対価としての価格なのである。海外の事情と比較すれば割高に映るかもしれないが、それは日本国内における学術出版を支えるための構造的な側面と言えるだろう。専門的知識を自国語で享受できる価値を考えれば、こうした翻訳書の刊行は文化的財産とも位置づけられる。読者としては、必要に応じて洋書も活用しつつ、邦訳が果たす知的役割を評価し、適切に利用していくことが望ましいだろう。

コメント