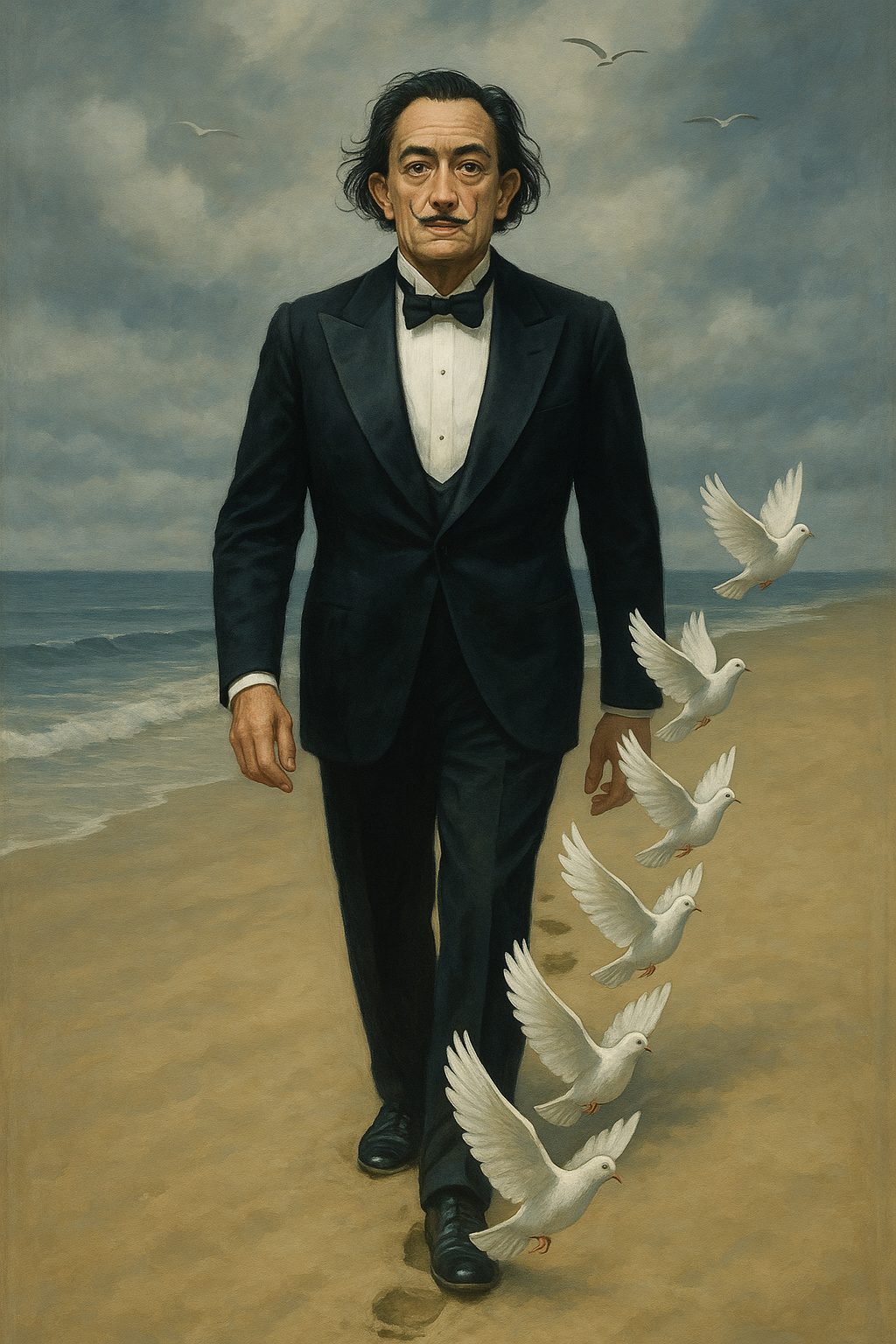

祈りの時を描く:ミレー《晩鐘》とダリの再構築

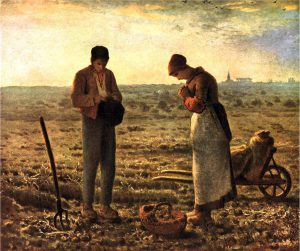

まずはこちらの作品をご覧いただきたい。ジャン・フランソワ・ミレー(1814–1875)による代表作《晩鐘》である。

静かな祈り:ミレー《晩鐘》の魅力

一日の労働を終えた夫婦が、夕暮れ時の畑で立ち止まり、静かに祈りを捧げる。作業用のバスケットや農具が横に置かれ、教会の鐘が鳴る音を耳にしながら、感謝と希望の念を空へと届けている。

この絵からは、厳しい生活の中にも揺るがぬ信仰心と、来たる明日へのささやかな希望が感じられる。社会保障もなかった時代において、神と天国こそが彼らの支えだったのかもしれない。そう思うと、画面全体に漂う静けさが、より一層重みを増す。

ダリによる再構築:ミレー《晩鐘》の変奏

20世紀のスペインの鬼才、サルバドール・ダリ(1904–1989)はこのミレーの《晩鐘》から深い感銘を受け、複数の作品を制作した。

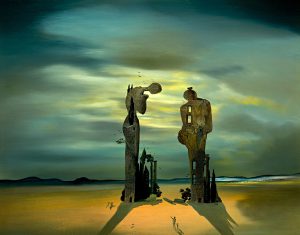

「ミレーの晩鐘の古代学的回想」

タイトルにある「古代学的回想」とは、記憶と象徴が交錯する視覚の迷宮。朽ちた彫像のようなシルエット、乾いた大地、幻想的な黄昏が、ミレーの世界を異次元へと変貌させている。

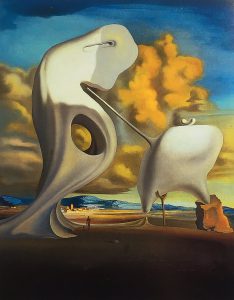

もうひとつの視線:「建築学的ミレーの晩鐘」

「建築学的ミレーの晩鐘」

この作品には、父と子と思しきシルエットが遠くから巨大な建築物を見上げている様子が描かれている。奇妙な物体が人の頭部に見立てられ、プロポーションから推測すると20〜30メートルはある構造体。全体に広がる風景のスケール感と謎めいた空気が、シュルレアリスムの魅力を際立たせている。

芸術の変奏曲としてのダリ

一見ふざけているようでいて、実はミレーと同じ「祈り」や「死生観」に向き合っているのがダリの《晩鐘》だ。彼の再解釈は、ただのパロディではなく、現実と幻想、記憶と欲望のあわいに漂う“もうひとつの晩鐘”なのである。

ダリは言うまでもなくシュルレアリスムの代表的作家だが、その本質は「慣れ親しんだ現実」を別の場所に移動させること、すなわち「デペイズマン(異化)」にある。私たちの感覚を揺さぶり、固定観念を解体する力を持つ。

360°で感じるダリの世界

最近では、ダリ美術館が提供するVR作品《Dreams of Dali: 360°》が注目を集めている。仮想空間の中で、ダリの世界に没入できるこの映像作品は、スマートフォンやタブレットでも体験可能。静かに眠っていた潜在意識が、映像と音の刺激で目を覚ます。

おわりに

静かな現実を描いたミレーと、それを夢の中で再構築したダリ。ふたつの《晩鐘》は、どちらも私たちの心に深く響く。

あなたは、どちらの鐘の音に耳を傾けるだろうか。

コメント