フランチェスコ・マリア・グアッツォ『悪行要論』:中世悪魔学の古典と現代への問い

1. 書籍の概要

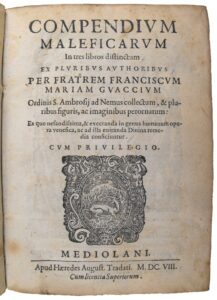

**図1: 1608年にミラノで刊行された初版『悪行要論(Compendium Maleficarum)』のタイトルページ。**グアッツォの『悪行要論』は1608年にラテン語で著された魔女術・悪魔学に関する手引書であり、魔女に関する史上もっとも重要なマニュアルの一つと見なされている。その内容は17世紀初頭の人々の精神性や、当時の社会が「魔術」という悪と如何に対峙しようとしていたかを如実に映し出すものとなっている。

著者フランチェスコ・マリア・グアッツォはミラノ近郊出身のアンブロジオ修道会士(バルナバ会士)であり、本書執筆当時は各地の魔女裁判や悪魔憑きの事件に関与し、専門的な知見を有していたと伝えられる。本書は教会高位聖職者から印刷許可(インプリマトゥール)を得ており、同時代の人々の間で大きな成功を収めたという。初版刊行後、1626年には訂正と増補が施された第2版も出版されている。

本書はラテン語原題を直訳すれば「悪事(魔女行為)の概略」ほどの意味で、その名のとおり魔女たちの犯罪行為を網羅的に記述し、それを見抜き防御する方法を具体的に示す指南書である。構成は全3巻(3つの部分)から成り、魔女の儀式や悪魔の所業を描いた独自の挿絵が数多く掲載されている点も特徴的だ。初版には木版画31点とエッチング2点、計33点の挿絵が含まれ、重複掲載も併せて本文中に計43点もの図版が配置されている。

これは同時代の魔女・悪魔に関する書物の中でも群を抜いて豊富な図版数であり、読者に視覚的インパクトをもって魔女の所業を伝える効果を狙ったものと言える。この挿絵には、魔女の集会(サバト)で悪魔と宴会を開く様子や、空飛ぶ山羊にまたがる魔女、悪魔に捧げる不敬な口づけの場面(オスキュルム・インファーメ)など、悪魔崇拝の生々しいイメージが描かれており、図像学的資料としても非常に貴重である。

以上のように本書は当時の悪魔学知識を絵入りで集大成した百科全書的性格を備えており、まさに中世〜近世ヨーロッパ悪魔学の総決算とも呼ぶべき内容になっている。事実、研究者によれば**『悪行要論』は17世紀初頭ヨーロッパにおける魔女・悪魔研究の「最後の大著」の一つ**であり、以降この分野は次第に衰退へ向かっていくことになる。

本稿執筆にあたって筆者が入手したのは、ドーヴァー社刊行の英訳版『悪行要論』(モンタギュー・サマーズ版)である。1988年初版(底本は1929年の限定版)・全224ページから成るこの英語版は、古典オカルト文献を手頃に提供するDover Occultシリーズの一冊だ。付録的にモンタギュー・サマーズ神父(1880–1948)による学術的な注釈や序文が収録されており、図版もオリジナルから忠実に再現されている。

サマーズは20世紀前半に悪魔学文献の紹介者として著名な人物で、自ら『悪魔の槌(Malleus Maleficarum、1486年)』の英訳出版も手掛けた経歴を持つ。本版の序文によれば、1608年と1626年に出版されたラテン語原典はいずれも誤植が多く、「本書を正確に英訳するには事実上原典テキストの定本を改訂準備する必要があった」とサマーズ自身が述懐するほどであった。このように手を尽くして校訂・翻訳された英語版は、グアッツォの難解なラテン語を忠実かつ読みやすい形で現代に伝えており、魔女研究の史料として広く参照されている。

2. 言語的な特徴と読解の挑戦

英訳版『悪行要論』を読み解くことは、語学的にも容易ではない。まず本文の英語そのものが古めかしい文体を含んでいる。訳者E. A. アシュウィンと編者サマーズは1920年代当時の学術訳語を用いており、文章も現代英語と比べると硬質かつ修辞的だ。例えばthe iniquitous and execrable operations of witches(「魔女どもの邪悪にして忌まわしき所業」)といった語彙は日常ではまず目にしないような古風で格調高い言い回しである。

また内容上、聖書やラテン語の引用句、神学・法律用語が随所に登場するため、背景知識なしに読み進めるのは難しい。実際、筆者は本書を読むにあたり手元にジーニアス英和辞典を置き、逐一語彙や句の意味を確認しながら進める必要があった。語学学習という観点からは骨の折れる作業であったが、その過程で中世〜近世ヨーロッパの宗教的語彙や法廷用語、ラテン語起源の学術語を数多く学ぶことができたのは大きな収穫である。

例えばmaleficarum(ラテン語 maleficae の複数属格)は「(女性の)魔術師・妖術使い」を指し、『悪魔の辞典(Devil’s Dictionary)』などで知られるコラン・ド・プランシーらによれば中世ラテン語における魔女の正式呼称であった。同様にincubus / succubus(インキュバス/サキュバス)は男女の性的悪魔、sabbat(サバト)は魔女の集会、execrableは「呪うべき・忌まわしい」等々、辞書を引くたびに新たな知見が得られる語が頻出した。

もう一つの読解上の挑戦は、本書が多層的な「文章の中の文章」構造をとっている点である。グアッツォ自身の解説文の中に、先行権威からの引用文がラテン語や当時の公用語で頻繁に挿入されており、それに対するサマーズ訳者による英訳が脚注等で付されているという具合だ。例えば聖書からの引用句やアウグスティヌス、トマス・アクィナスといった教父・大学者のラテン語原典からの引用が本文中に現れ、その翻訳や解説が注釈で補足される。

このため読者は主文と引用文、さらには訳注とを行き来しながら理解を深めねばならず、注意力を要する。しかしこの構造によって、中世の学術書がどのように先行文献の権威に依拠しつつ議論を組み立てていたかが実感できる点は興味深い。グアッツォは自説の補強のために古今の典拠を自在に引いており、その引用範囲は古代ローマの作家から教会博士、直近数世紀の魔女裁判記録にまで及ぶ。

本書を読み通すことは単に一冊の理解に留まらず、中世〜ルネサンス期に蓄積された膨大な悪魔学知のエッセンスに触れる体験でもあったと言えよう。

3. 内容と思想的主張

『悪行要論』の内容は、見出しの通り魔女の邪悪な所業の数々と、それを打ち砕く神の秘蹟(聖なる救済策)とを詳細に論じたものである。著者グアッツォは敬虔な修道士として悪魔の存在を絶対的な前提とし、悪魔は人間の魂と身体を滅ぼそうと画策する邪悪な力であると信じている。したがって人々がその誘惑や害悪から身を守るには、神への信仰と徳行によって悪魔を遠ざける以外に道はない。本書はまさにその信念に基づき、読者が敬虔にして篤信な生活を送ることで魔の誘いを退けうることを説き示す意図で書かれている。

内容は事例集の体裁をとり、多数の具体的な魔女の所業や悪魔現象が章ごとに解説される。たとえば「悪魔と魔女の契約」についての章では、魔女がいかにして悪魔と盟約を結ぶか、その契約の印としてサインしたり不敬の口づけを交わしたりする儀式が描写される。また別の章では「魔女の能力」として、空中飛行や人間への変身術、動物や死者に言葉を喋らせる術、毒薬を調合して人を病に陥れる方法などが紹介され、その背後にある悪魔の力との結託が論じられる。

他にも「悪霊による幻影」や「夢魔(インキュバス/サキュバス)による姦淫」、「悪魔憑きと妖術による被害の違い」など、当時信じられていたありとあらゆる超自然的現象が網羅されている。グアッツォ自身が直接関与したとされる事件も登場し、1605年に実在のクレーヴェ公爵夫妻を悪魔憑きから救った逸話などは臨場感ある筆致で語られる。このような具体例の積み重ねによって、読者は魔女の脅威が決して絵空事ではなく日常に潜む現実の危険であるとの印象を強められる仕組みだ。

本書で際立つのは豊富な引用と議論による権威づけである。グアッツォは自ら新奇な学説を提唱するのではなく、むしろ既存の知見を整理し教義的に正統な範囲でまとめようと努めている。たとえば随所で古代から中世にかけての権威者の言説が引かれる。聖書は言うに及ばず、聖アウグスティヌスの『神の国』、13世紀神学大全の大家トマス・アクィナス、果てはプラトンやアリストテレスの名まで登場する。

アウグスティヌスの『神の国』(De Civitate Dei)は5世紀初頭に書かれたキリスト教世界観の大著で、異教的な悪霊崇拝を論駁する議論を含んでおり、悪魔の幻術についてグアッツォもたびたび引用している。またルネサンス期の人文学者ピコ・デラ・ミランドラや、その甥で魔女研究を著したフランチェスコ・ピコも言及される。有名な魔女裁判の指南書『魔女の鉄槌』(Malleus Maleficarum, 1486年)からの知見も随所に継承されており、女性が魔に陥りやすい理由や、悪魔と肉体関係を持つサキュバス伝説など、当時の標準的な魔女論が踏襲されている。

グアッツォはそれら権威を引用しつつ、自ら目撃・調査した事例を交えて論証を展開する。そのスタンスは極めて教条的・正統的であり、異端の疑いを招くような独自解釈は慎重に避けているように見受けられる。むしろ本書の目的は、既存の悪魔学知識を一冊に体系立てて整理し直すことにあった。現代で言えば教科書や百科事典的な性格に近く、グアッツォは編纂者・解説者として振る舞っているのである。結果として『悪行要論』は当時手にうる最新かつ包括的な魔女学ガイドとなり、「悪魔に魅入られた人々が如何にして堕落し、どのように神の力で救済されうるか」を余すところなく教示する内容となっている。

思想的には、根底にキリスト教的世界観の二元論が貫かれていることが読み取れる。すなわち「神vs悪魔」「聖vs俗」「秩序vs混沌」といった構図である。グアッツォは世界を神と悪魔のせめぎ合いの舞台とみなし、人間は神の庇護下にある限り安全だが、信仰を失えば悪魔の餌食になると考える。この図式は中世後期から続く魔女狩り思想の典型であり、彼の提示する様々なエピソードは最終的に「人々よ、信仰を堅持せよ」という教訓に収斂していく。

例えばある村で魔女が嵐を起こし作物を全滅させた逸話では、敬虔な司祭が聖遺物を掲げて祈りを捧げた途端に嵐が止んだと描かれるし、悪魔に取り憑かれた娘も司祭がラテン語で聖書を唱えるとたちまち解放される描写がある。聖なる言葉(聖書)が悪を打ち払う力を持つことが全篇を通じて強調されており、悪魔に苦しめられる登場人物たちは最終的に教会の秘蹟によって救済される。

こうした構成は、読者にカタルシスを与えると同時に、当時のカトリック教会の権威を強く正当化するものでもあった。魔女や悪魔の存在を力強く肯定しつつ、それに対抗しうる唯一の手段として教会の祭儀や信仰生活を提示する本書は、言わばカトリック信仰の防衛論としての側面も有していたのである。

4. 現代における意義

グアッツォの『悪行要論』を21世紀の今日に読むことは、一見すると奇異な試みかもしれない。現代社会に生きる私たちは、もはや魔女や悪魔を文字通りには信じていないし、夜空を飛ぶ魔女や悪魔の幻影といった記述は荒唐無稽に映るだろう。しかし本書を通じて浮かび上がる人間社会の闇と不安の構図自体は、決して時代遅れのものとは言えないように感じられる。

というのも、魔女狩り時代の人々が恐れた「得体の知れない悪しき力による社会の乱れ」は、形を変えつつ現代でも繰り返し語られているテーマだからだ。魔女伝説が色褪せた後も、人類は疫病、戦争、陰謀論、未知の科学技術など、新たな“悪魔”像を見出しては社会的パニックに陥る歴史を繰り返してきた。そう考えると、『悪行要論』に綴られた狂信的ともいえる悪への対処論も、単なる迷信の遺物と切り捨てるわけにはいかない。むしろ、人間の心理や社会秩序が不安に直面したときどのような反応を示すかを極端な形で示すケーススタディとして、本書は読み継がれる価値を持っているように思える。

さらに本書の読後、筆者自身が感じたのは**「信仰とは何か」という根源的な問いである。グアッツォたち中世の人々にとって、神と悪魔の存在は疑い得ない現実であり、信仰は生死に関わる切実な問題であった。その世界では聖書の言葉一節ひと節が絶対的な力を帯び、人々を救う盾となりえた。現代の我々は科学知によって多くの闇を照らし出したが、その一方で魂の拠り所を失いスピリチュアルな空白を抱えているとも指摘される。

かつて三島由紀夫は戦後日本の精神的荒廃を嘆き、人々が物質文明の中で何か大切なもの(伝統や信念)を見失っていると述べた。彼自身はキリスト教徒ではなかったが、その嘆きはある種「悪魔なき時代」に対する危機感と通底するものがあるように思われる。またフランスの作家アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグが描いた世界——“エロスと死、残酷と幻想、毒の禁忌、悪魔と愛”に彩られた退廃美——は、三島をはじめとする同時代の作家たちにも強い影響を与えたとされる。

マンディアルグや三島の作品では、近代人が抑圧した欲望や暴力性(しばしば悪魔的とも形容される)が芸術表現として噴出しているが、それは裏を返せば現代社会から失われた聖と魔のダイナミズム**を復権させようとする試みにも見える。『悪行要論』の世界観は善悪二元論に基づく極めて厳格なものだが、その緊張感ゆえに人間存在の深淵を浮き彫りにしている点は侮りがたい。現代の我々がこれを読むとき、魔女狩りの狂気を批判的に学ぶだけでなく、失われた形而上の視座について省察を促されるのではないだろうか。

最後に、本書を現代の一般読者に薦めるとすれば、それは決して「悪魔の存在を信じよ」という意味ではないことを断っておきたい。むしろ薦めたい理由は二つある。一つは歴史資料としての価値だ。『悪行要論』を読むことで、中世〜近世ヨーロッパの思想や社会不安、宗教観に触れることができる。魔女狩りという暗黒の歴史の実相を、単なる数字や概説ではなく当時の生々しい言葉で知ることは、歴史理解を深める上できわめて有意義である。

二つ目の理由は哲学的・文学的な刺激である。悪魔という題材は、人間の悪や欲望を投影する鏡として古来より文学芸術で扱われてきたテーマだ。本書を通じて悪の観念に向き合うことは、結果的に**「人間とは何か」「善とは何か」という普遍的問題への思索につながる。実際、現代にも悪魔学やオカルトへの関心は根強く残っており、それは怪奇現象そのものよりも人間の心理や倫理の探求としての意味合いが強い。グアッツォの描く世界は科学的懐疑の目で見れば荒唐無稽かもしれない。しかしその物語が内包する教訓や警鐘**は、決して時代遅れではない。

本書を読み解く試みは、現代社会に潜む「見えざる悪」に対峙するための知恵や、我々自身の信じる価値を再確認するきっかけを与えてくれるに違いない。悪魔の存在を信じるか否かは各人の判断に委ねるとしても、『悪行要論』が投げかける問い—「我々は何を恐れ、何を拠り所として生きるのか」—に答えることは、今なお知的に意義深い挑戦と言えるだろう。

参考文献・出典:グアッツォ著『Compendium Maleficarum』モンタギュー・サマーズ編英訳版(Dover Publications, 1988);CEMS KCL Blog「Compendium Maleficarum」(2021年);Montague Summers “Introduction” to Compendium Maleficarum (1929);Barnes & Noble商品説明;Amazon.co.jp商品紹介文;他.

コメント