ホルス(天空・王権の神)

エジプトの神ホルスは、鷹の姿または鷹の頭を持つ人間の姿で表現される天空神です。彼は太陽神ラーと結びついて太陽の側面も持ち、古代エジプトでもっとも重要な神の一柱に数えられました。神話ではオシリス(冥界の王)とイシス(母性・魔術の女神)との子であり、邪悪な叔父セトを打ち破ってエジプトの王座を継承したと語られています。このためホルスは「王権そのもの」を象徴し、地上の支配者であるファラオの守護者とみなされました。エジプト人はファラオをホルスの化身(生前の姿)と考え、死後にはファラオはオシリスとして冥界を治めると信じました。ホルスがセトに勝利しオシリスが復活する神話は、王権の正統性とマアト(真理・秩序)の勝利を象徴しています。

ホルスのシンボルとして特に有名なのが「ホルスの眼」です。これはホルスがセトとの戦いで左眼を失った後、女神ハトホルの魔力で治癒されたという神話に由来する護符で、完全性の回復や治癒を表す聖なる標章でした。古代エジプトではこの聖なる眼(ウジャト眼)の護符が広く用いられ、持ち主に健康や安全をもたらすと信じられていました。また美術では、ホルスは上下エジプト二領域の王冠(赤と白の二重冠)を被った鷹ないし鷹頭の男神として描かれ、その名前はヒエログリフでは鷹の記号で表記されています(「ホルス」とは元来「鷹」を意味し、「高く遠くにいる者」という解釈もあります)。エジプト各地にホルス神殿(代表的なものはエドフの大神殿)が建てられ、ファラオは即位式で自らをホルスになぞらえて王権を宣言しました。こうした宗教儀礼を通じてホルスは現世の王権と来世の復活を保証する神として崇拝されたのです。

他文化との関連では、古代ギリシア人はホルスを自らの太陽神アポロンと同一視しました。プルタルコスによれば、ギリシア人がアポロンと呼んだエジプトのホルスは特に「ホルス・エルダー(長子のホルス)」とされ、太陽や光明を司る点で対応付けられたようです。またプトレマイオス朝時代には幼い姿のホルスが「ハルポクラテス」としてギリシア人にも信仰されました。ハルポクラテス像は指を口に当てた幼児の姿で表されますが、これは本来「幼児であること」を示す仕草がギリシアでは「静寂」のシンボルと誤解され、ハルポクラテスが沈黙の神ともみなされるようになった一例です。ホルス神はこのように異文化の中でも様々な形で受容され、そのシンボルである聖眼は現代に至るまで護符や意匠として影響を与えています。

アヌビス(冥界とミイラ作りの神)

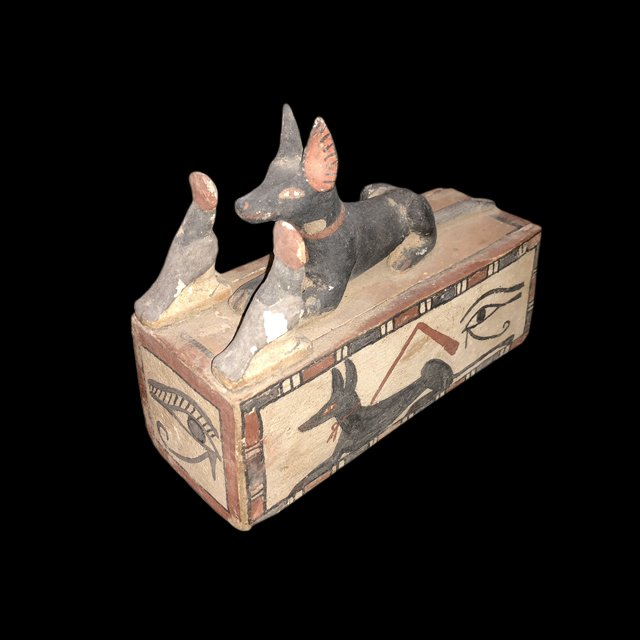

ジャッカルの頭を持つアヌビスは、死者のミイラ作りと墓の守護を司る古代エジプトの神です。エジプトでは死者を丁重に埋葬し来世への旅支度を整える必要があると信じられており、その葬祭儀礼において重要な役割を果たしたのがアヌビスでした。アヌビスは黒いジャッカル(オオカミ科の野犬)の頭部を持つ姿で表現されますが、この黒色はナイル川の肥沃な土壌の色であり、再生や豊穣を象徴していました。ジャッカルそのものは墓地に出没して死肉を漁る動物として忌避されましたが、エジプト人は逆にアヌビスを「ジャッカルの守護神」とすることで墓を荒らすジャッカルから遺体を守ろうとしたのです。実際、ミイラ作りの祭司はアヌビスの頭部のマスクを被って死者の遺体を防腐処理し、遺骸が来世でも損なわれないようにしました。墳墓には木製のジャッカル像を安置したり、棺の上に黒いジャッカル像(アヌビス神)が横たわる装飾が施されることもありました(上写真は木製の棺桶を飾るアヌビス像で、側面にホルスの眼も描かれている)。

神話上のアヌビスの出自には諸説あります。プルタルコスなど後世の伝承では、アヌビスは冥界の王オシリスとその妹である女神ネフティスとの密かな交わりから生まれ、のちにイシスに育てられたとされています。この系譜ではアヌビスはホルスの異母兄弟にあたり、オシリスの死後はイシスを助けてオシリスの遺体をミイラ化し復活させたとも伝えられます。一方、古王国時代のピラミッド文書ではアヌビスは太陽神ラーの子とも系譜付けられており、地域や時代によって伝承は異なっていました。いずれにせよ、オシリスが冥界の主となる以前からアヌビスは「死者の神」として崇められており、新たに台頭したオシリス信仰の中でもアヌビスは葬礼の神職を担い続けました。

エジプトの死生観では、死後に魂が審判を受けて来世で生き続けられるかが決まると考えられました。その審判の場で活躍するのもアヌビスです。『死者の書』に描かれた「真理の館」の場面では、アヌビスが天秤の上で死者の心臓と正義の女神マアトの羽根を秤量し、その魂の善悪を判定します。もし心臓(良心)が羽根より重ければ、怪物アメミットがそれを喰らい魂は永遠に滅びますが、軽ければ死者は冥界を通過して楽園へ入ることが許されます。このようにアヌビスは死者の運命を左右する重要な審判者であり、エジプト人にとって死後の再生になくてはならない存在でした。実際、エジプト語で「アヌビス」の名前は「犬(ジャッカル)の王子」を意味し、墓所における王として死者を見守る役割を物語っています。

他文化との交流では、プトレマイオス朝期にギリシア人たちはアヌビスと自分たちの神ヘルメスを習合させ、ヘルマヌビスという新たな神格を生み出しました。ヘルメスもアヌビスも魂を冥界へ導く案内者(心理の神)である点が共通するため同一視されたのであり、ローマ時代にはこのヘルマヌビス像がモザイクや彫像として制作されています。頭はジャッカル、体は人間でギリシア風の衣をまとい、ヘルメスの持物であるカドゥケウス(蛇の巻き付いた杖)を携えた姿で表現され、エジプトとギリシアの宗教融合の象徴となりました。またローマ帝国ではイシスとオシリスの信仰が広まり、それに伴ってアヌビスも冥界の守護神として崇められました。ローマの都市にはイシス神殿に付属してアヌビス像が祀られ、墓所の守護や魔除けの神としても信仰されたのです。

カー(生命エネルギーの霊)

カーとは古代エジプト人が考えた人間の「霊魂」を構成する要素の一つで、生命力(バイタルエネルギー)にあたるものです。エジプト人は人間を単一の魂ではなく複数の要素から成ると考えており、その中核となるのがカー(魂の「生気」)とバー(魂の「個性」)でした。カーは人間が生まれる時に創造主の神によって与えられる分身のような存在で、その人の生命そのものを司る霊とされました。神話によれば、創造神クヌムが陶芸の轆轤(ろくろ)の上で人間を粘土から形作る際に、その肉体とともにカー(霊魂)も形成し母親の胎内に据えたといいます。こうして授けられたカーは、生涯にわたって人間に活力を与え、生きているあいだ肉体と一心同体を保ちます。人が死ぬとカーは肉体から離れますが、それで魂が消滅するわけではありません。死後のカーはなお霊的な生命エネルギーとして遺体や墓所の近くに留まり続け、特に供物から生命力を得て存続すると考えられていました。

このため葬儀では、遺体を保存し墓に食べ物や飲み物を供えることが欠かせませんでした。死者のための供物台や食物の捧げものはすべて「カー」に捧げられるとされ、墓前で生者が捧げるパン・ビール・香料などはカーがそれらの精気を受け取ることで死者に生命力をもたらすと信じられました。エジプト語で「カー」という語自体が「食事の供え物」を意味する場合もあったほどです。この供養が絶えたり遺体が朽ち果てたりすると、カーは安定した宿り木を失って弱まり、故人は来世で飢え苦しむと恐れられました。そうならないよう、遺体をミイラ化して長く原形を保たせ、墓に故人の肖像彫像(カー像)を安置する習慣が発達しました。カー像とは亡者のカーが宿るための代替身体であり、特に王の場合は石棺室に王の木製立像を置いてカーが憑依する場を用意しました。有名なツタンカーメン王墓で発見された黒い木製立像は「王のカー像」として、墓の入り口を守護するように配置されていました。カー像は正面を向いた硬直姿勢で彫られるなど様式化されていますが、それは魂の永続性と不変性を表現するためでした。またヒエログリフでは、両腕を上げた姿がカーを表す記号として用いられました。これは両手を天に掲げて見えざる生命力を受け取る様子を示すとも解釈されます。

このようにカーは、肉体に生命を宿らせ維持する霊的エネルギーであり、生前から死後まで人間存在の根幹を成すものと考えられていました。エジプト人は自らの存在を「肉体」と「カー(生命霊)」の結合体と捉えており、死とは肉体とカーの分離に他なりません。しかし死後も正しい手順で遺体を保存し供物を捧げれば、カーは再び遺体(あるいは像)に戻り生命を蘇らせると信じられました。まさにカーは不滅の生命原理そのものだったのです。この考え方は他文化にも部分的に通じるものがあります。例えばプラトン以前のギリシア思想には明確な「カー」の概念はありませんでしたが、ストア派のプネウマ(精気)やアリストテレスのエネルゲイア(潜在力の顕在化)など、生命を維持する見えざる力の考え方にエジプト思想との類似が指摘されます。また後世のキリスト教でも、パンとワインの供儀に霊的な意味を与える思想や、聖霊(ホーリー・スピリット)の生命力といった概念に、カー信仰との共鳴を見る研究者もいます。直接の影響関係は定かでないものの、**「目に見えない命のエネルギー」**というカーの思想は、人類共通の魂の理解に一石を投じたと言えるでしょう。

バー(人格・霊魂の鳥)

バーはカーと並ぶ霊魂の重要な構成要素で、個人の人格や意識に相当するものです。しばしば「魂」と訳されますが、現代的な不死の魂というよりは、その人固有の性格・個性を指す概念でした。エジプト人はバーを、人が死を迎えた瞬間に顕現する霊的側面と考えました。生前は目に見えない潜在的存在ですが、死に際して身体から離れ出て可視化され、頭が人間、身体が鳥の姿で表されます。この姿のバーは、死者の霊が自由に飛翔できることを象徴しており、多くの場合ハヤブサなどの鳥に亡骸と同じ顔が付いた形で描かれました。例えば『死者の書』の呪文第92図版では、墓の戸口から外界へ飛び立つバーの鳥が描かれています。バーはこうして墓から飛び出して自由に行動できますが、同時に墓所や遺体から完全に離れてしまうと霊的存在を維持できません。そのため夜になると再び墓に戻り、遺体(もしくはミイラ像)に宿るカーと結び付く必要があると考えられていました。バーが毎夜遺体に戻ることで霊的エネルギーを回復し、翌日また外界に飛び立つ――このサイクルによって霊魂は存続するとされたのです。

バーには行動の自由があるため、古代エジプト人は死者がバーとなって家族の元に戻り様子を見たり、生前好きだった場所を訪れたりできると考えました。墓の壁画には、ミイラ安置所で遺族に見守られる死者の上空にバーが舞い降りる姿が描かれることがあります。また小型の木彫像としてバーの鳥を作り、棺に取り付けたり墓室に供える習俗も後期には広まりました。バーは魂のうち感情や知性を持つ部分でもあるため、死者の喜怒哀楽や意思を現世に伝えるのもバーの役割でした。実際、エジプト文学には死者のバーが自分をないがしろにする生者を呪うといったモチーフも見られます。しかしバーだけでは完全な魂とは言えません。バーは自由である代わりに肉体から離れて不完全な存在なので、死者が来世で永遠に生きるにはバーとカーが再び統合する必要があると考えられました。死者の書の呪文や葬礼儀式は、このバーとカーの合一を助けることを目的としています。無事にバーとカーが合わさると霊魂は**アク(不滅の霊)**という完全な姿に変容し、楽園「葦の原(ヤル)」(楽土)で永遠の幸福を享受できるのです。エジプトの墓には「どうか私のバーが私の亡骸を見いだし、再びそこに休まりますように」という死者の願いが記された呪文があり、死者にとってバーが無事に帰還することが何より重要だったことが窺えます。

古代エジプト人の霊魂観(複合的なバーとカーの概念)は、後世の思想にも大きな示唆を与えました。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、「エジプト人は人間の魂は不滅であり、死後は他の生き物の中に入り込み、陸海空のあらゆる生物を巡って3000年後に再び人間に戻る」と伝えています。彼はこの輪廻転生の思想こそギリシア人(ピタゴラス派など)が自ら考案したかのように語るようになったと記しており、エジプトの霊魂観がギリシア哲学に影響を与えた可能性を示唆しています。実際、ピタゴラスやプラトンの魂観(魂は不滅で善悪に応じ転生する)はエジプト訪問の経験と結び付けて論じられることがあります。またプラトンは人間の魂を三部分に分けましたが、それはバー(個性)とカー(生気)という二元的なエジプトの魂の捉え方とは異なるものの、魂を複数の要素として考える発想において共通点があるとも言えます。さらにヘレニズム期のグノーシス主義やヘルメス文書には、エジプト的な霊魂観や死後観が盛り込まれ、バーに似た概念が登場する例も指摘されています。これらはエジプトのバー=魂観が周辺文化に与えた影響の一端であり、人類の霊魂思想の豊かな交流史を物語っています。

バーを表現した木像。翼を持つ鳥の胴体に人間の頭を付し、頭上に太陽円盤を戴く。古代エジプトではバーがしばしばこのような姿で彫像化され、墓に安置された(プトレマイオス朝、紀元前3世紀~紀元前30年、ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵)。

ヘカ(魔術の神格・原理)

ヘカは古代エジプトの「魔術」を人格化した神であり、その名自体がエジプト語で「魔法・呪力」を意味します。エジプト人はこの世界が創造される際に神秘的な力(魔術)が用いられたと信じており、天地開闢の時から存在する根源的な力が「ヘカ」でした。神話によれば、原初の創造神アトゥムが最初に自らの魔力(ヘカ)を用いて混沌から世界を生み出したとされ、ヘカは宇宙創造の原動力であり神々に力を与える基盤とみなされました。実際、ピラミッド・テキストなどの古代の聖典では、あらゆる呪文や秘法は「ヘカ」の権能によって効力を発すると宣言されています。ヘカ神はしばしば人間の男性の姿で表され、王族の衣装と神々の曲がったあごひげを付け、両手に二匹の蛇が巻き付いた杖を持つ姿で描かれます。この蛇の絡みつく杖の意匠は元はメソポタミアのニンアズ神(治療神)の象徴でしたが、エジプトではヘカ神のシンボルとして採用され、さらにギリシアにも伝わって医神アスクレピオスの杖(今日の医療シンボルであるカドゥケウスの起源)になったとされています。

興味深いことに、ヘカの名を表記するヒエログリフには「両腕を上げた人」を示すカーの記号が含まれています。これはヘカ(魔術)がカー(生命力)を扱う技であることを示唆するとも考えられ、実際エジプト語の「ヘカ」という語は「力ある霊(カー)を遣うこと」という語源解釈もなされています。女神イシスの異名に「偉大なる魔術の女(ウェレト・ヘカウ)」という称号があるように、ヘカは神々が奇跡を起こす際の根本原理でした。イシスがオシリスを復活させホルスを守るために強力な魔法を駆使できたのも、ヘカという世界に満ちる力を知悉していたからだと語られます。ヘカ神そのものは著名な神話にはあまり登場しませんが、エジプト人にとってあらゆる儀式・呪文・祈祷の背後に働く見えざる力こそがヘカであり、極めて重要な存在でした。祭祀や医療の場面でもヘカへの言及が見られ、実際に古代の医療文書(パピルス)は治療の祈願にヘカ神の名を冠しています。当時の医師は科学的処置とともに呪文を唱えることで治癒を図りましたが、その呪文に効力を与えるのがヘカの力であると認識されていたのです。

他文化との関係では、エジプトの魔術思想は周辺諸国に大きな影響を及ぼしました。前述のとおりヘカ神の蛇杖のモチーフはギリシア世界に伝わり、今日でも医療の象徴となっています。またヘレニズム期にはエジプトのトート神とギリシアのヘルメス神が習合して生まれた伝説的人物ヘルメス・トリスメギストス(「三重に偉大なヘルメス」)が、宇宙の秘教的真理を解き明かす文書群(ヘルメス文書)を残したとされますが、その背景にはエジプトの魔術(ヘカ)の伝統が影響していると考えられています。グノーシス主義やユダヤ教神秘主義カバラにもエジプト由来の魔術概念が取り入れられ、ヘカに通じる思想が見出せます。さらに、中世ヨーロッパの錬金術やルネサンス期の秘教思想では、ヘカの象徴である**「賢者の杖」**が知恵と治癒力のシンボルとなりました。これらはすべて、エジプト人が信じた魔法の力ヘカが時空を超えて伝承された一例と言えるでしょう。エジプト文明の衰退後も、ヘカの概念は形を変えながら生き続け、人類の精神文化に密かな影響を与え続けたのです。

最後にまとめると、古代エジプトの神々と霊魂・魔術の諸概念(ホルス、アヌビス、カー、バー、ヘカなど)は、それぞれが独自の役割と深い象徴性を持ちながらエジプト人の宗教観を形作っていました。ホルスは王権と太陽の守護者、アヌビスは死者の安寧と裁きの執行者、カーとバーは人間の生命と個性を担う二つの霊魂、そしてヘカは天地開闢から作用する神秘の力でした。これらの概念は神話上の家系や儀礼、美術表現において豊かに語られ、互いに連関し合いながらエジプト人の死生観と宇宙観を支えていたのです。その影響はナイルの地を越えて周辺文化にも伝播し、ギリシア・ローマ世界の宗教哲学や後世の神秘思想にも痕跡を残しました。古代エジプトの神々と霊魂の教えは、人類史上最も長く続いた精神的遺産の一つであり、現代に至るまで私たちの想像力を掻き立ててやみません。古代の碑文やパピルスに綴られた知恵に耳を傾けるとき、そこには太古のエジプト人が紡いだ死と再生の物語、魂の旅路、そして見えざる魔法の力への畏敬が脈打っているのです。その深遠な世界観に触れることで、現代の私たちもまた人間存在の神秘について新たな視座を得ることができるでしょう。

参考文献:エジプト神話と文化に関する学術資料・博物館資料(ホント美術館、大英博物館所蔵パピルス、『死者の書』断片、ケルシー博物館展示資料等)、信頼できる神話辞典、および考古学的報告。

コメント