【夏目漱石】夏目漱石論|先入観を捨てて見えてくる“ほんとうの漱石先生”

「先生」はほんとうに偉かったのか?

夏目漱石といえば、「国語の教科書」「千円札」「文豪」――そんなラベルがいくつも貼られた“偉い人”というイメージがつきまといますよね。

正直、私も最初は思っていました。「いやいや、言うほどでもないでしょ? 病弱で早く死んじゃった地味な小説家でしょ」と。けれど、これって全部“偉い人だから”という思い込みからくる反発だったんです。

そんなフィルターをいったん外して、漱石を“ひとりの人間”として見てみたら? そのとき初めて、漱石作品の奥深いおもしろさが見えてきました。本記事では、そういう視点から「漱石先生って、ほんとはどんな人だったのか?」を改めて探っていきます。

Wikipediaからわかること

私は専門家でも研究者でもありません。なのでWikipediaには思い切り頼ります。

で、まず驚くのが、漱石は“偉くなろう”なんて一度も思ってなかったという事実。勲章も辞退、文学賞もゼロ。しかも作家として活動したのは、晩年のたった10年間だけ。

それなのに、彼の小説はちゃんと面白いし、文章もうまい。だから評価されて当然。でもその良さは、気取っていたり、構えていたりするものではなく、どこか自然で、ユーモラスで、身近なんです。

たとえば三島由紀夫のように、筋肉を誇示し日本刀を掲げて何か大きなものを追い求めるような“圧”は漱石にはない。むしろその逆。静かで、内向きで、ちょっとひねくれた感じ。

神経衰弱と作家活動

漱石は“神経衰弱”に悩まされていました。現代で言えば、うつ病や双極性障害、不安障害のような症状だったのではと思います。

この精神状態が悪化したのが、文部省から命じられたイギリス留学時。その後、日本に戻ってからも心の不調は続き、医者から“気晴らしに”と勧められて書いたのが、あの『吾輩は猫である』でした。バタイユが『眼球譚』を医者のすすめで書いたのと似ていますね。

ある意味で、書くことは彼にとっての“治療”だったのです。

当時、英語教師だった漱石は、ラフカディオ・ハーンの後任として教壇に立ったものの、生徒との関係はうまくいかず、自殺者まで出る悲劇にも直面します。この一件が漱石の精神をさらに追い詰めたとも言われています。

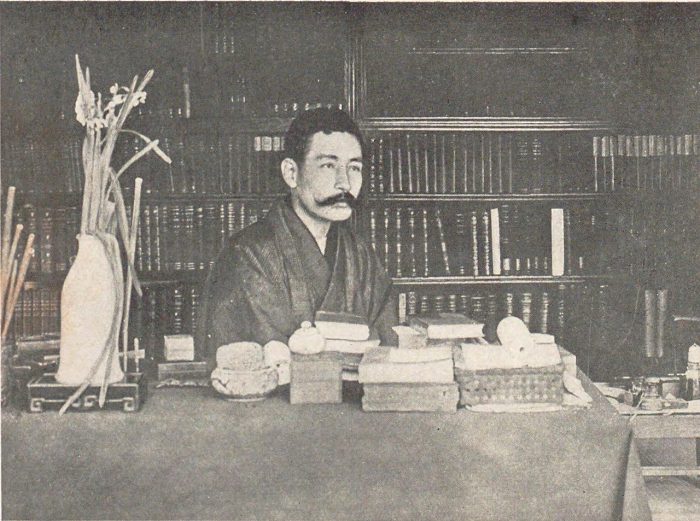

教職を離れて書斎にこもる漱石の姿は、呆然と宙を見つめているかのようであり、あるいは波に揺られた末に、やっと穏やかな港にたどり着いたようでもあります。

“暗い人”という誤解

夏目漱石って、何だか“暗い”イメージがありませんか? でもそれは大きな誤解です。

たとえば『坊ちゃん』を読んでみてください。あのべらんめぇ口調、めちゃくちゃ笑えます。私も、教科書で吹き出して、そのまま文庫を買いに行ったほど。

漱石作品には、しばしば皮肉とユーモアが散りばめられていて、それが独特の軽やかさを生んでいます。真面目だけど、笑える。厳しくても、どこか人間味がある。――そんなバランスが絶妙なのです。

まとめ|“偉い人”ではなく、“面白い人”

漱石を“偉い人”として見るのではなく、“面白い人”として読むと、世界はぐっと広がります。

彼は孤高の天才ではありません。神経をすり減らしながら、それでも日々を観察し、人と関わり、文章を書いていたひとりの人間です。彼の言葉にユーモアがあるのは、たぶん、それがなければやっていけなかったから。

ぜひ、肩肘張らずに漱石を読んでみてください。そこには、私たちと同じように悩み、苦しみ、でもどこか笑っていた「人間・漱石」が生きています。

コメント