まず最初に断っておく。本レビューを読む前に筆者がどの程度、三島由紀夫とその作品を読み込んできたか、その片鱗を下記リンクでご確認いただきたい。読むに値するか否かの判断材料になろう。

【三島由紀夫レビューまとめ】代表作・思想・関連文献を網羅した総覧

なお、本作の上映前に筆者は「神よ、我が罪を許し給え」と心で唱え、鑑賞後にも再びそう唱えた。しかし、かつて記した自らの三島評は削除せず残している。それが我が過去であるゆえに。では、本題に入ろう。

原作と構成

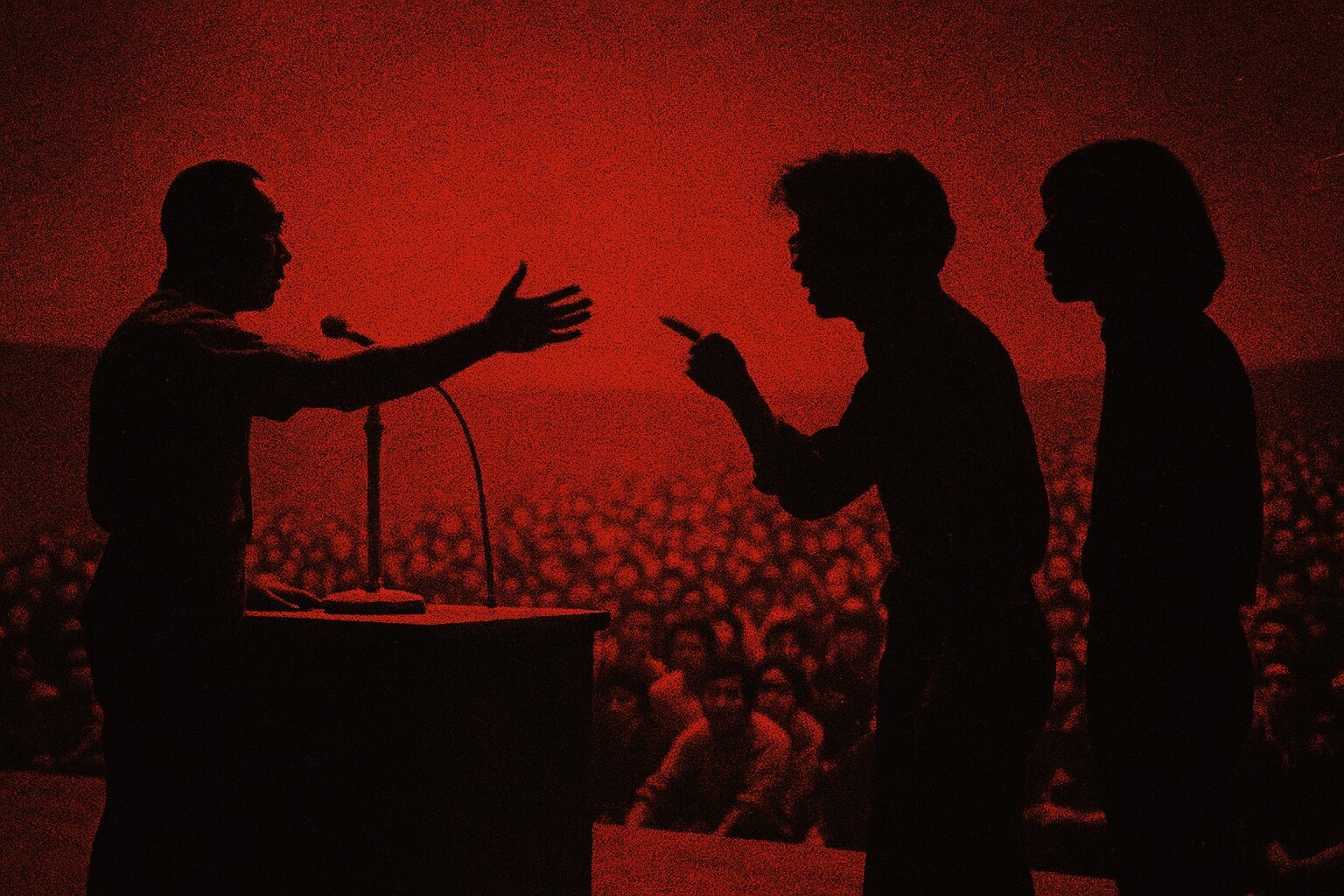

この映画はドキュメンタリー作品であり、書籍『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘―美と共同体と東大闘争』が事実上の原典である。

映像は、既にYouTubeなどでも視聴可能な記録素材の編集で成り立っている。しかし映画館の音響効果、音楽の挿入、そして現在の生存者たち──かつて闘争の場にいた彼ら──による証言が、この記録に新たな生命を吹き込む。

三島の死と「記憶の変質」

人は死ぬとき、その存在が物理的に消えるのみならず、生前彼と接していた者たちの「記憶」に変化をもたらす。まるで皮を脱ぐ蛇のように、感触や印象が剥がれ落ち、観念へと昇華される。

三島と実際に言葉を交わした登場人物たちは、果たしてどれほどの影響を彼の死から受け取ったのか。──これは小説や評論だけを読んで「理解したつもり」になっている我々には到底届かぬ領域である。

筆者自身もその「外部の者」の一人にすぎない、と痛感した。現代作家や識者によるインタビュー部分は、正直なところあまり胸に響かなかった。聞き流すだけだった。

誕生と死のすれ違い

三島由紀夫が割腹自決したのは、奇しくも筆者がこの世に生まれてわずか一週間後のことである。この偶然を単なる符合として流すことはできなかった。一人がこの世に出で、一人が血の海に没したその時代に、筆者はなにか“摂理”のようなものを感じている。

映画でとりわけ印象深かったのは、芥正彦氏である。動画で観るよりはるかに知的で、言葉に説得力がある。実際に会えば怖そうな方だ。一方、討論会を主催した木村修氏も印象的だった。若き日の彼は七三分けの美男子であり、老いて語る三島からの電話の逸話は──ここでは明かさないが──非常に深い含意を持つ。

ぜひ劇場で、その言葉に耳を傾けてほしい。

コロナ禍に響いた「言霊」

長らく封鎖されていた劇場がようやく再開され、本作の予告編を観た瞬間、筆者は我慢できず足を運んだ。

内容の多くは既知の映像だが、巧みな編集と劇場音響による演出効果によって、スリリングな視聴体験が味わえた。現代の我々に向かって、三島の「言霊」が響いてくるような幕引きである。

だが筆者は、特別な「新発見」を映画から得たわけではなかった。むしろ本作を通じて警告したいのは、数人の証言と一部映像だけで、三島とその死を理解したような気にならないでほしい、ということだ。

三島は、勝ち負けや見栄、視線にとらわれながら「真理」には目を向けない人物であったかもしれない。だがその全存在が、時代と肉体を懸けて我々に問いかけているものがあるとすれば──それをどう受け取るかは、観る者それぞれに委ねられている。

コメント