執筆の背景と書簡集

ルネ・デカルト(1596–1650年)の肖像(フランス・バロックの画家フランス・ハルス作、1647年頃)。近代哲学の基礎を築いたデカルトは晩年に『情念論』を著した。本書の執筆背景には、デカルト自身とボヘミアのエリザベート王女との深い書簡のやりとりがあった。1643年以降、王女は幸福や情念、倫理に関する疑問をデカルトに問い、デカルトはそれに答えている。そして『情念論』はこの問答の総括として著述されたen.wikipedia.org。実際、デカルトは1643年5月6日の手紙(『情念論』の定義27項にも関連)で「精神と身体という異なるものがどのように作用しあうか」を問われ、「精神と身体は真の統一をなしている」と答えているplato.stanford.edu。このように本書は、哲学者とプリンセスの書簡に触発されて書かれた道徳哲学・自然哲学の書であり、完成は1649年、ボヘミア王女への献呈という形式を取った。

松果線(松果体)に関する哲学的・解剖学的考察

デカルトは脳の中心部に位置する松果体(松果線)を精神と身体の接点とみなし、情念が身体に与える影響をこの器官を通じて説明したplato.stanford.edu。すなわち、情念は「動物精気(動物の精気)」の運動を通して松果体を揺り動かし、その攪乱が魂に様々な認識(知覚)をもたらすとしたplato.stanford.edu。当時の解剖学知識では松果体の機能は不明であったが、デカルトはそれが身体運動と精神作用を仲介すると考えたのである。一方、現代医学では松果体は主にメラトニン分泌など生理機能を担う内分泌腺と理解され、デカルト的な心身交互作用の役割は認められていない。以下のような違いが指摘できる。

-

デカルトの仮説:松果体を「魂と身体の結合部」とみなし、情念の発生や生理的反応がここで調整されると考えたplato.stanford.edu。

-

現代解剖学:松果体は睡眠・覚醒を調節するメラトニン分泌器官であり、デカルト時代のような心身連絡の中枢とは見做されない。むしろ神経系全体が複雑なネットワークでつながっているとされる。

動物精気の概念と17世紀自然学

デカルトは『情念論』で**動物精気(esprits animaux)**の概念を用い、情念と身体反応を説明した。当時の自然学・生理学では、動物精気は微細な流動性物質で、神経を通じて全身を巡ると考えられていた。デカルトもこれを受け継ぎ、動物精気がハートと脳に作用して情念を引き起こすとした。彼はストア派やガレノスの動物精気説を機械論的物理学に取り入れたplato.stanford.edu。たとえば、気が動揺して松果体を押すことで情念が発生し、それが顔面の紅潮や筋肉の震えなどの生理的変化をもたらすと考えたplato.stanford.eduearlymoderntexts.com。17世紀自然学においては、身体も機械の一種と見なされ、その部品(心臓・血液・精気)がどのように動くかで情緒が生じると理解されたのである。

笑い・怒りなど個別の情念の考察

デカルトは六つの基本的情念を挙げ、それ以外の情念はそれらの組み合わせと考えた。その六つとは「奇異(驚き)」「愛」「憎悪」「欲望」「喜び」「哀しみ」であるplato.stanford.edu。例えば、デカルトによれば「奇異」は最初に生じる情念であり、そこに「喜び」が加わると笑いを引き起こす。しかし、最も激しい喜びでは笑いは生じず、むしろ笑いは喜びが控えめで驚きや軽い憎しみの混じった時に発生するという。具体的には、(1)驚きによって心臓の孔が急速に開き多量の血液が心臓右室に入り肺を膨らませ、(2)脾臓から来る流動性のある血液成分が増えるといった生理変化によって、肺が膨張→気流が喉を突き破る音を発生させ、顔の表情筋を動かすことで「笑い」が生じると説明したearlymoderntexts.comearlymoderntexts.com。また「怒り」は血液の顔面への流入によって顔面が紅潮(燥紅)し、手足の震え(戦栗)が伴うなどの生理反応をもたらすearlymoderntexts.comearlymoderntexts.com。デカルトは怒りに関しては、他者からの不当な害に対して憤慨(憤怒)が生じ、そこに愛や憎悪、哀しみが混ざると述べているearlymoderntexts.com。このように、デカルトは笑い・怒り・憤慨・悲嘆など個別の情念についても詳細な生理的考察を加えており、彼の情念論は当時としては極めて体系的かつ具体的な感情論といえる。

身体への影響と精神による統御

デカルトは情念が身体に深い影響を与えると同時に、理性(意志)によって情念を制御できると説いた。まず、情念は動物精気の流動を通じて心身を動かし、「情念は(身体をその目的に備えるために)魂を動かし、物事を欲するように仕向ける」という効果があるplato.stanford.edu。この際、血液・体温・表情筋などが変化するのは動物精気と心臓の作用によるものであるplato.stanford.edu。しかし同時に、デカルトは自由意志によって情念に振り回されないよう訓練すべきとも説いた。最も強烈な情念であっても、魂はその作用に抵抗し、身体運動を抑えることが可能だと述べているearlymoderntexts.com。例えば「怒りが手を上げて打ちかかろうとするとき、意志はそれを抑えられる」「恐怖が足を動かして逃げさせようとするとき、意志はそれを止められる」と明言しているearlymoderntexts.com。このようにデカルトは、情念は身体に変化をもたらす「受動的」な感覚であるものの、最終的には理性的自己がそれを制御しうると考えたのである。

仏教思想との比較:怒りの制御

仏教思想においても怒りは克服すべき感情として古くから説かれてきた。仏教では怒りは「煩悩」の一つであり、人間の心に害を及ぼすものとされる。たとえば『ダンマパダ(法句経)』には「怒りは怒りによって止まることなく、慈悲によってのみ止むという永遠の真理がある」とありdhammadenna.com、怒りには慈悲(思いやり)と正しい認識によって対処すべきことが強調される。これは、デカルトの言うところの意志による怒りの抑制と通底する考えである。仏教では怒りを正しく観察し、執着を手放すことでその火を消そうとするが、デカルトは「情念の原因と機序を知り、慣習(習慣化)によって心身の働きを変えること」が情念統御の鍵だとしたearlymoderntexts.complato.stanford.edu。両者は背景は異なるが、いずれも怒りという感情を個人の内面のあり方(智慧や意志)で克服しうるという点で類似していると言える。

現代的意義と身体性・感情哲学における位置づけ

『情念論』は歴史的には身体と精神の関係を考える上で重要な役割を果たし、情動(emotion)研究の先駆ともみなされる。近代以降の科学では精神と身体の区別が厳密になされるようになり、デカルト的な二元論は批判も受けるが、本書は情動を心身双方の現象として扱った早期の体系的論考であるpubmed.ncbi.nlm.nih.govus.sagepub.com。その意義として次の点が挙げられる。

-

情動研究の先取り:デカルトは基本情念の体系化(いわば現在の「基本情動」概念への先取り)を試み、喜びと哀しみの背景に快・苦という身体感覚(感覚的先行性)を設定するなど、神経生理学的発想も用いたus.sagepub.com。彼の情念定義は、外部世界を評価的に認知するプロセスを伴うと考え、評価内容(例:危険の知覚)を重視したplato.stanford.edu。これは後のコグニティブ・アプローチと通じる部分がある。

-

情動の機能的役割:古代以来、情動はしばしば理性の敵と見なされたが、デカルトは情念に機能的意義を与えたus.sagepub.com。すなわち情念は「自然が有用と教える事柄を欲するよう魂を準備する」役割を担うとし(彼はこれを「自然が我らに有用とすることを欲する意志へと魂を導く」と表現した)、情動を合理的意思へと動機づけるものとしたus.sagepub.com。この見方は現代の進化心理学的視点にも近い。

-

心身問題への示唆:『情念論』では心(魂)と身体は切り離せない真の統一体として扱われ、情念はその接点で顕在化するものであるplato.stanford.eduplato.stanford.edu。この点は近年の身体性認知科学や感情哲学でも重視されるテーマである。また、彼が強調した「情念には混合的実体論がつきまとう」「意志は情念を超越し得るが、理性だけで情念を完全には消せない(情念は身体的運動の興奮が伴う)」という洞察は、後の心身二元論への批判的観点や意志・感情の相互作用論に示唆を与えているearlymoderntexts.comus.sagepub.com。

以上のように、デカルト『情念論』は17世紀的世界観の産物でありながら、情動や身体への影響を包括的に論じた先駆的著作である。その後の哲学・心理学における情動理論や身体性研究への道を拓き、現代でも心身問題・感情哲学を考えるうえで参照され続けている。

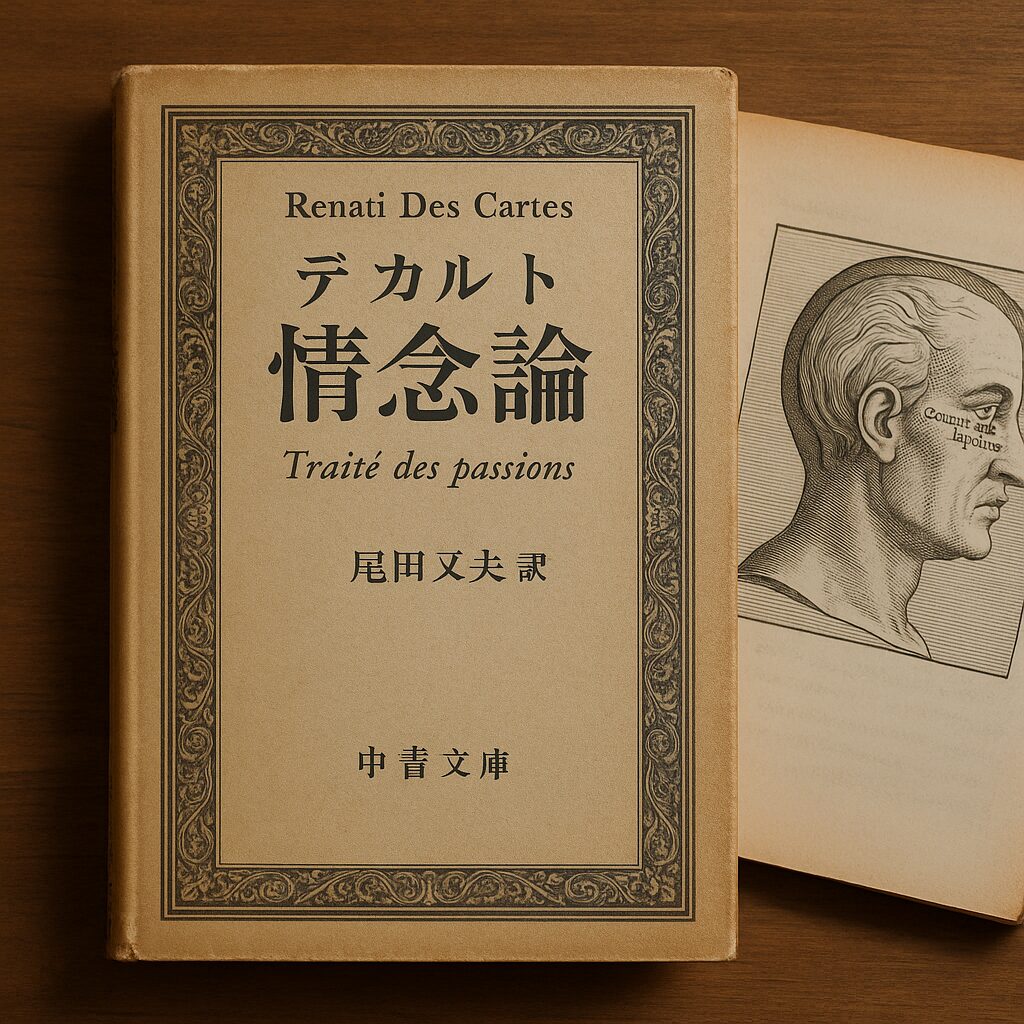

**参考文献:**デカルト著、野田又夫訳『情念論』(中央公論社、2016年)ほか、Stanford Encyclopedia of Philosophy「Descartes on the Emotions」plato.stanford.eduplato.stanford.eduなどを参照。

コメント