ソクラテスの弁明とは

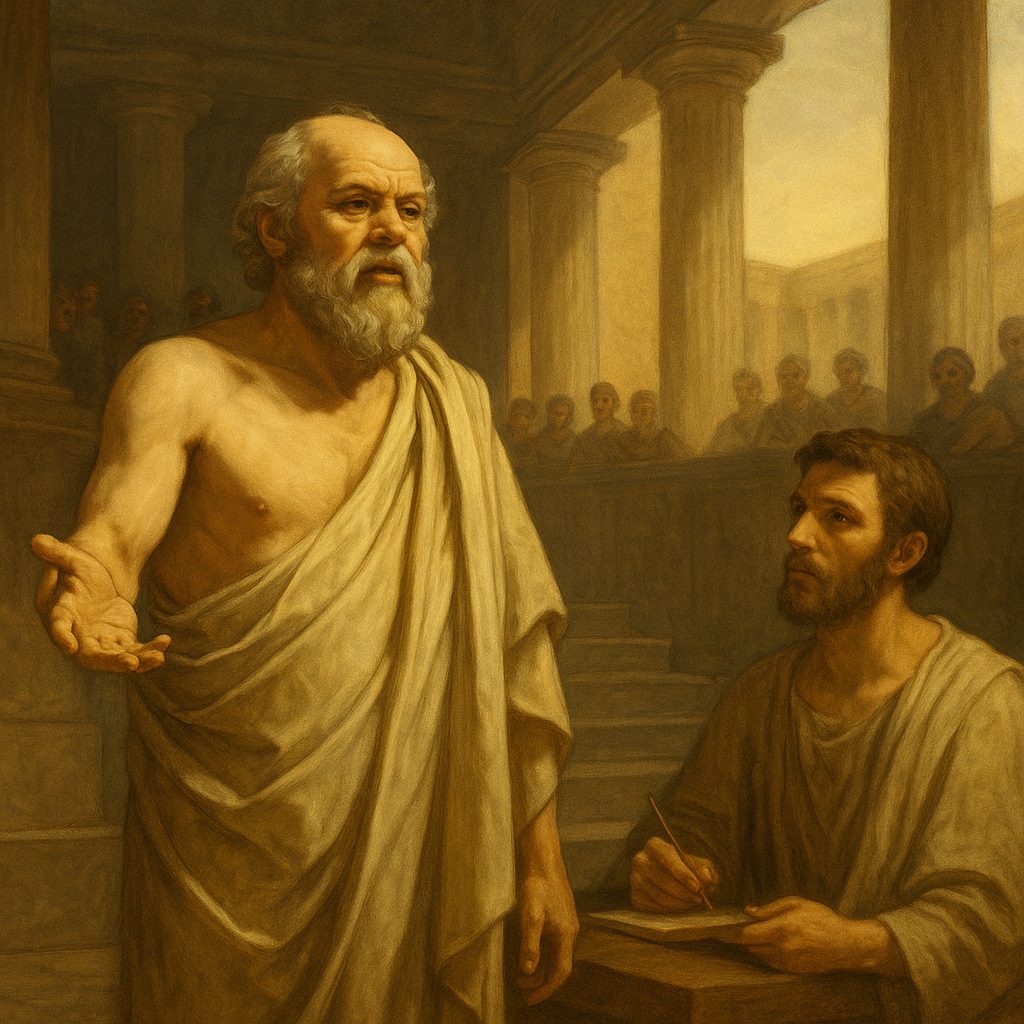

プラトンの著作の中でも最も広く知られ、親しまれている対話篇『ソクラテスの弁明』。この作品は、哲学者ソクラテスがアテナイ市民によって告発され、法廷で自らを弁護した実録的対話です。弁護士もつかず、自己の信念を淡々と語り、最終的には死刑判決を受ける――その姿は、どこまでも気高く、現代の「被告人」とは一線を画しています。

弁護士なき法廷で

ソクラテスは法廷で泣きも怒りもせず、ただ「真理」を語りました。正義を信じ、死を恐れず、裁判の場でも従来の主張を一切曲げることなく、淡々と語ったのです。

その姿を傍聴席で見守っていたのが、若き日のプラトン。彼は師の言葉を忠実に記録し、後に『ソクラテスの弁明』として遺しました。その言葉には、庶民的な犯罪者とはまったく異なる、人間としての気高さが宿っています。

なぜソクラテスは訴えられたのか?

ソクラテスが告発された主な理由は、彼の探究心と議論好きによって、若者たちに悪影響を与えているというものでした。神々を軽視し、「ダイモン」なる神秘的存在を語り、天上や地下の物事を教えようとしている……。だがそれらは口実に過ぎません。

本当の理由は“先生方”との軋轢

本当の理由は、ソクラテスが当時の“先生方”、つまり智を商売にしていた知識人たちを、公開の場で論破し、その無知を暴いたことにありました。プライドを傷つけられた彼らの怒りが、告発という形で返ってきたのです。

そんな彼を慕ったのは、一部の裕福で時間に余裕のある若者たち。なぜなら、哲学にはヒマが要るからです。そしてソクラテス自身は、家族を養いながらも貧しい生活を送っていました。

死刑宣告とソクラテスの気高さ

死刑宣告を受けたとき、ソクラテスは70歳。家には妻と子供たちがいたにもかかわらず、決して命乞いはしませんでした。家族への愛とアテナイへの愛、そして智への愛に忠実に、彼は静かに法廷を去ったのです。

この作品から伝わるのは、命よりも正義を重んじる生き様。こんなにも善良で高潔な死刑囚が、かつていたでしょうか。

「無知の知」とは何か

本書から学ぶべきことは、「信じる正義のためには命さえ惜しまぬ」姿勢であると同時に、「無知の知」という知的態度です。

「私は何も知らないということを知っている」――これは一見逆説的ですが、真理の探究にとって極めて重要です。近代哲学者デカルトもまた、自身の『方法序説』で、確かな知と不確かな知の境界を見極める必要を説いています。

知と無知の狭間には、深く暗い断崖が口を開けているのです。

コメント