プトレマイオス『アルマゲスト』日本語訳(恒星社厚生閣版)に関する学術的レビュー

本稿では、クラウディオス・プトレマイオス著『アルマゲスト』の恒星社厚生閣版日本語全訳について検討する。具体的には、『アルマゲスト』の歴史的意義とその学術的な位置づけを確認し、当該日本語訳の評価と限界を論じる。また、同書で用いられる幾何学的手法とその思想的背景を解説し、星表および図形描写に対する読者の反応を分析する。最後に、宇宙論的および哲学的視点から得られる示唆について考察を加える。

アルマゲストの歴史的意義と位置づけ

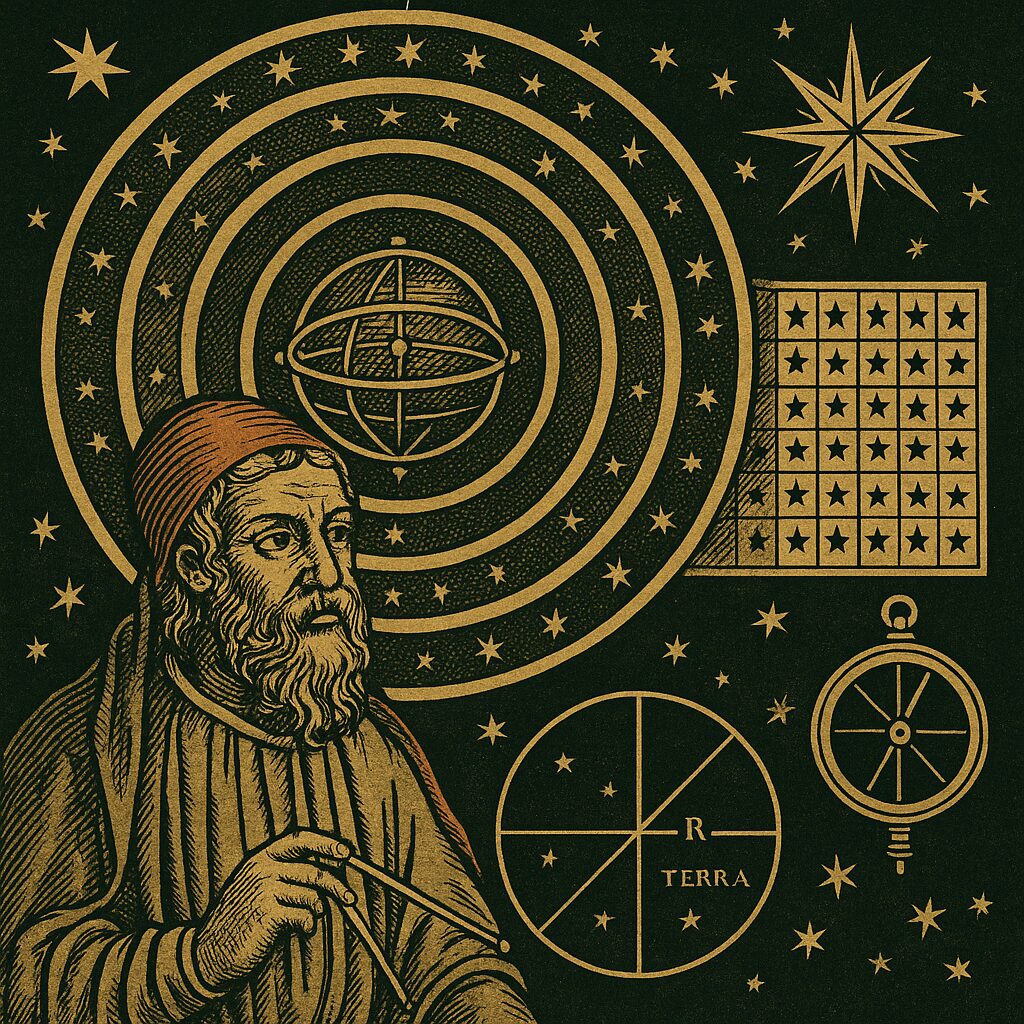

『アルマゲスト』は2世紀頃、エジプトのアレクサンドリアにおいて天文学者クラウディオス・プトレマイオス(トレミー)によって著された天文学の集大成であり、古代から中世にかけて非常に大きな影響力を持ったbritannica.com。本書は書名が示す通りギリシア語で「最大(megistē)」を意味し、天文学における古典的知識の「偉大なる総合」を意図したものであった。その内容は天動説的宇宙モデルの下で、地球を中心とする天体の運行を幾何学的に記述・予測するものである。著者プトレマイオスは、アリストテレス以来の宇宙論的枠組みを受け継ぎ、地球球体説と天球の存在を前提に据えen.wikipedia.org、太陽・月・惑星・恒星の運行を数学的に体系立てて示した。

『アルマゲスト』は成立直後から長きにわたり天文学の基本書として君臨した。8世紀末から9世紀にかけてアラビア語に翻訳され、イスラム世界で研究・注釈が施された後、12世紀にはトレドなどでラテン語に重訳されてヨーロッパに伝えられたbritannica.com。この結果、西欧では失われていた古代ギリシアの天文学知識が中世後期に復興し、中世・ルネサンス期を通じて『アルマゲスト』は天文学者にとって基本的な指針となったbritannica.com。その権威は17世紀初頭まで持続し、コペルニクスの地動説やガリレオ・ケプラーらの近代天文学の台頭によってようやくその座を明け渡すこととなる。以上の歴史的経緯から、『アルマゲスト』は古代から近世に至る約1400年間にわたり天文学の標準体系であったと言える。

恒星社厚生閣訳の評価と限界

現在、日本語で『アルマゲスト』を全編通読するために利用できる唯一の訳書が、恒星社厚生閣から刊行された藪内清訳『アルマゲスト』(初版上巻1949年・下巻1958年、復刻修正版1982年、新版1993年)であるopac.ll.chiba-u.jpja.wikipedia.org。この翻訳は原典の古代ギリシア語から直接訳出されたものではなく、19世紀フランスのニコラ・アルマ翻訳(1813–1816年刊)を底本とし、適宜ドイツ語訳(Manitiusによる)を参照して作られた重訳であるopac.ll.chiba-u.jp。そのため、ギリシア語原文との比較において内容の誤訳や不正確な箇所が少なからず見受けられることが指摘されているopac.ll.chiba-u.jp。また、訳注や解説が必ずしも十分ではなく、読者が古典的文脈や専門的背景を理解しながら読み進めるには困難を伴う部分もある。こうした限界にもかかわらず、同書の刊行は日本の読者にとって大きな意義を持つ。特に、『アルマゲスト』のような高度に専門的かつ大著な古典を自力で原典や他言語から読むことは非常にハードルが高いため、本邦初の全訳を成し遂げた藪内清による貢献は高く評価されるべきである。実際、訳者自身も「西洋天文学の源流を確かめる」ことや「中国に伝わった古代天文学を理解する」ために本翻訳を志したと述べておりkouseisha.com、この翻訳が後続の研究者による新たな訳業への繋ぎとなることを期待して再版されているkouseisha.com。総じて、恒星社厚生閣版の日本語訳は完璧ではないにせよ、日本における天文学史研究や古典文化理解の裾野を広げる上で貴重な礎石となっている。

幾何学的手法とその思想的背景

『アルマゲスト』の内容構成上の大きな特徴は、天文現象の説明と予測に高度な幾何学的手法が用いられている点である。プトレマイオスが活躍した2世紀当時、解析幾何や微積分法はおろか、今日我々が前提とする太陽中心の宇宙像や「惑星」概念(太陽系)の枠組みすら存在しなかったsaitoutakayuki.com。したがって、彼はアリストテレス以来の宇宙論(地球中心の球体宇宙、天体は真円軌道を等速で運行するという考え)に立脚しつつ、観測事実を説明するためにユークリッド幾何学を基盤とした論証を駆使しているsaitoutakayuki.com。具体的には、円と角度の計算によって天体の位置を求める三角法(円弧の長さを表す弦(コード)の表など)や、周転円と離心円のモデルによる不規則な惑星運動の幾何学的説明など、純粋に幾何学的な枠組みで天文計算が展開されているbritannica.combritannica.com。プトレマイオスはまず地球を動かない点とみなし、太陽と月の運行理論を構築した上で、それを基準に恒星の位置を定め、さらに惑星モデルの構築へと進むという段階的手法をとっているja.wikipedia.org。このような厳密な手順により、観測データを数学的に統合することで当時知られていた宇宙を説明し尽くそうとする姿勢が示されている。

プトレマイオスの幾何学重視の姿勢の背景には、「不動の真理」としての数学に対する古代人の信念があったと考えられる。ユークリッド『原論』以来の幾何学は論理的に普遍妥当な真理を扱う学問であり、例えば「三角形の内角の和は二直角(180度)に等しい」といった定理はデカルトが典拠としたように疑い得ない原理であるsaitoutakayuki.com。プトレマイオスの時代には、このような幾何学的原理こそが自然界を記述する確かな拠り所であった。これは単なる計算技術というよりも思想的な基盤としての数学観を反映している。実際、本書における天文計算の精密さと厳密さは、宇宙が人知を越えた不変の数学的秩序によって支配されているという思想と深く結びついているといえよう。

星表と図形描写に対する読者の反応と分析

『アルマゲスト』には、観測に基づき算出された天体位置の詳細な数表や、天動説モデルを示すための図形が数多く含まれている。特に7巻・8巻に収録された恒星の位置表(星表)は圧倒的な情報量を誇り、全天を48の星座に分けて肉眼観測できる約1022個の恒星を網羅的に位置づけているen.wikipedia.org。プトレマイオスは天球上の経緯度座標と等級(明るさ)を用いて各恒星を記録し、それらをもとに天球上の任意の点を求める座標網を構築したapps.lib.umn.edu。この星表はヒッパルコスをはじめ先行するギリシア天文学者の観測成果を集大成したものでもあり、その緻密さと体系性は後世の天文表の手本となった。

しかし、こうした膨大な数値データと幾何学的記述に現代の読者が直に向き合うことは容易ではない。実際に本書の日本語訳を通読した読者の一人は、冒頭から幾何学的証明に沿って自ら図形を作図し、関数電卓を片手に数値計算を追うという試みを行ったと述懐しているsaitoutakayuki.com。ところが、書中盤以降になると計算過程の複雑さゆえに「数字の羅列をただ眺めるのみ」になってしまい、細部の理解が困難になったというsaitoutakayuki.com。このエピソードは、『アルマゲスト』の内容理解に要求される労力の大きさと、それゆえに生じうる読者の挫折感を物語っている。同時に、著者プトレマイオスの卓越した業績に対して敬意を抱かせるものでもある。現代ではスマートフォンや専用ソフトを用いれば日時や場所を入力するだけで太陽・月・惑星・恒星の位置を即座に表示できるが、プトレマイオスはそうした道具のない時代に純粋な筆算と作図だけで天体の位置を計算し尽くしてみせたsaitoutakayuki.com。しかも彼は天球上の天体配置のみならず、同じ手法を地理学(著書『ゲオグラフィア(地理学)』)にも応用し、地球上の経緯度座標を求める計算にも成功しているsaitoutakayuki.com。これらの事実に触れるとき、読者は古代の学問水準の高さと、天文学史におけるプトレマイオスの偉業の大きさを改めて実感するに違いない。

宇宙論的・哲学的視点からの考察

『アルマゲスト』を読了した後に得られる最大の示唆は、我々人間が存在している宇宙に潜在する秩序についての新たな視界である。それは一言で言えば「宇宙は幾何学的法則によって支配されている」という洞察である。たとえ本書の高度な数学的詳細を完全には理解できなくとも、読み進める過程で読者はこの宇宙の背後にある厳密な図形的構造を直観するよう促される。プトレマイオスの宇宙観においては、観測者である地球(ひいては人間)は常に宇宙図形の中心に据えられている。地上の各地点に立つ我々は、自らを中心として360度の地平線を持ち、半球状の天を仰ぎ見て、東西南北の方位と天頂・天底を定義する座標系の中に存在している。言い換えれば、人間は誰しも自分を中心とする宇宙の縮図(小宇宙)を日々体験しているのであり、プトレマイオスの天動説はこの人間の感覚的実感を前提に据えて宇宙全体を記述した理論であった。

現代の視点からは地動説が科学的に正しいと認識されているものの、プトレマイオスの叙述に触れることで逆に浮かび上がるのは、我々自身の存在する座標系を客観視することの意義である。『アルマゲスト』は宇宙全体(まさに「最大」の体系)を捉えようとする試みであり、その題名が示す「偉大なもの(Almagest=The Greatest)」とは本来、個々の部分を超えた全体の秩序を指している。saitoutakayuki.comしかしながら日常生活において人間はとかく身近な現象という「部分」にとらわれ、壮大な宇宙の「全体像」を意識することが少ない。本書の読後には、そうした部分的視野への反省が促され、古代の人々が思い描いた調和的な宇宙観に思いを馳せるとともに、現代における宇宙論的思考のあり方についても新たな洞察が得られるだろう。学術的に見ても、『アルマゲスト』を紐解くことは、科学史上のパラダイム(地球中心から太陽中心への転換)の理解のみならず、人類が宇宙を把握する枠組みそのものを問い直す作業でもある。このように、本書の日本語訳を読み解き批評することによって得られる経験は、単なる古典解説にとどまらず、宇宙論的・哲学的視野を広げる貴重な機会となる。以上の考察をもって、本レビューの結びとしたい。

コメント