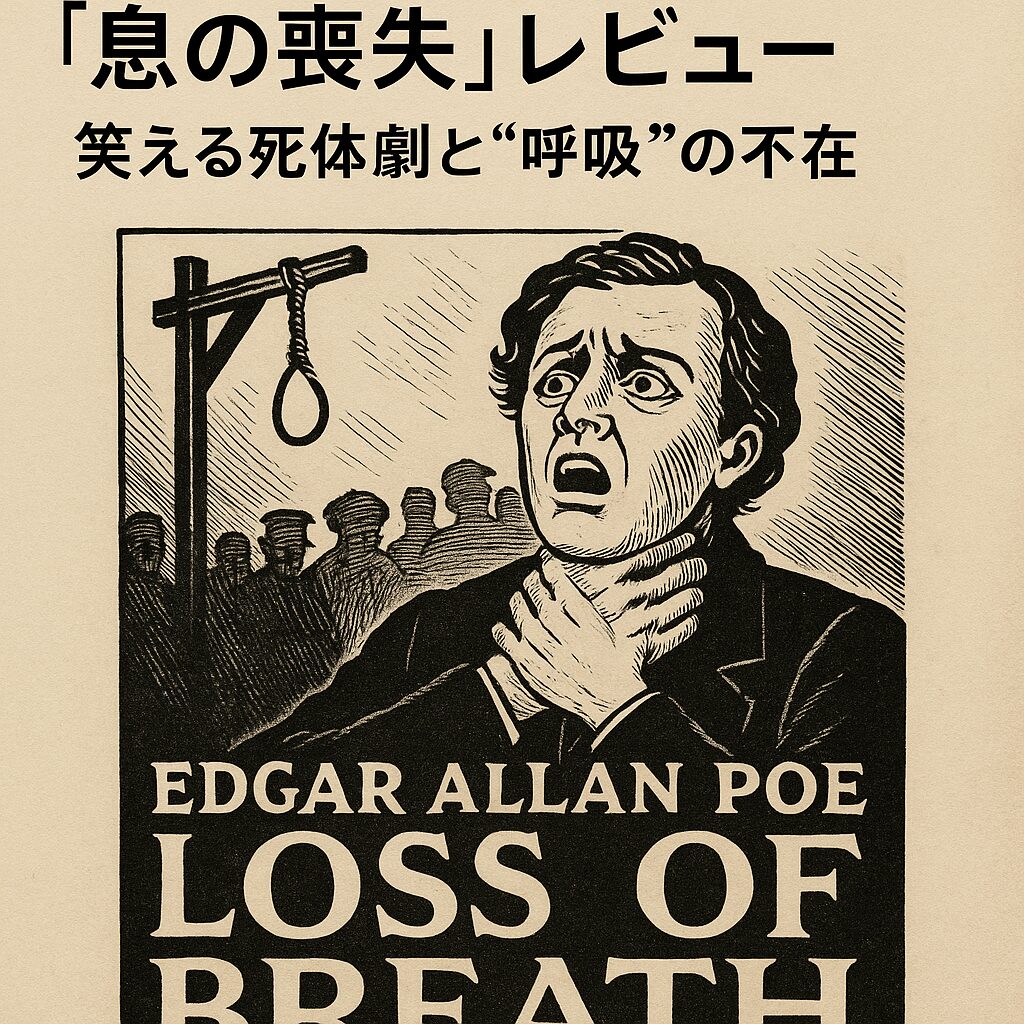

【エドガー・アラン・ポー】短編「息の喪失」レビュー|笑える死体劇と“呼吸”の不在

呼吸とは何か?

呼吸——それは生きていることの象徴だ。どれだけ完璧な肉体をもっていても、そこに気息がなければ、それはもはや死体にすぎない。空気の流れが止まった瞬間、生命は物体へと変わる。そんな「息」を失った男が巻き起こす、ポーの風変わりなブラック・ユーモア短編が「息の喪失」(Loss of Breath, 1835年)である。

あらすじ:怒鳴りすぎて息を失う

主人公の名は“息無(いきなし)氏”。新婚初夜を終えたばかりの妻を翌朝から口汚く罵り始める。「この狐憑き!この鬼婆あ!」と畳み掛け、止めの一撃の悪罵を放とうとした瞬間——彼の息が消えてしまった。

声が出ない。呼吸ができない。息がないのに生きている——この異常な状況にもかかわらず、男はなぜか平然としており、笑顔でキスをして部屋を後にする。

生きてる?死んでる?息がない人の冒険

鏡を曇らせることもできず、呼吸の気配すらない。しかし主人公は「喉の痙攣運動」によって、かすかな発声ができることに気づく。彼は芝居『変身』のセリフを丸暗記し、それだけで意思疎通を乗り切る作戦に出る。

その後、馬車に乗り込んだ彼は、乗客に潰されて死体と誤認され、居酒屋「鴉軒」の前に投げ捨てられる。

死体として解剖されるも生きている

鴉軒の主人は医者を呼び、主人公の体を売り払う。医者は彼を解剖台に乗せて耳を切り落とすが、微妙な動きに「もしかして…」と疑う。しかし「どう見ても死体だ」と薬剤師が断定。

結局、腹を裂かれ、内臓を取り除かれながらも主人公は生き続け、屋根裏に放置される。猫に顔を引っかかれて怒りが沸き、なんと窓から飛び降りて逃亡する。

首を吊られても死なない男

通りかかった馬車に偶然落下すると、死刑囚と間違われてそのまま絞首刑に。吊るされても全く死ぬ気配がないため、主人公は「苦しそうな演技」をして見物人を失神させる。まるで舞台俳優のように喝采を浴びる。

ついに息の持ち主に出会う

共同墓地に埋められたあと、棺の蓋を自力で開けて這い出し、死体たちを罵倒して回る息無氏。そんな中、なんと自分の「息」を持っている人物と遭遇する。

それは、かつての婚約者と浮気していた“息倉(いきくら)氏”。取り決めの末、主人公は正式に受領書を交わし、自分の息を取り戻すことに成功するのだった。

ユーモアの底にあるポーの眼差し

体は死んでいるのに、魂は活動をやめない。そんな逆説的な笑劇の中に、どこかポー自身の人生を重ねてしまう。死と生、身体と声、存在と不在のあわいで繰り広げられる奇天烈なドタバタ劇は、まさにブラック・ファンタジーの真骨頂だ。

コメント