ラーメン豚の鳴き声

ラーメン豚の鳴き声 【山岡家】旨辛スタミナらーめん2019年版レビュー:ダイエット中でも食べた感想&カロリー調整法

【山岡家】期間限定「旨辛スタミナらーめん」レビュー(第2弾)〜ダイエット中でもガッツリ旨い!今年もやってきた山岡家の期間限定「旨辛スタミナらーめん」。昨年に続き、今回もダイエット中という無謀な状況下で実食レビューに挑戦!▶前回のレビュー:第...

ラーメン豚の鳴き声

ラーメン豚の鳴き声  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

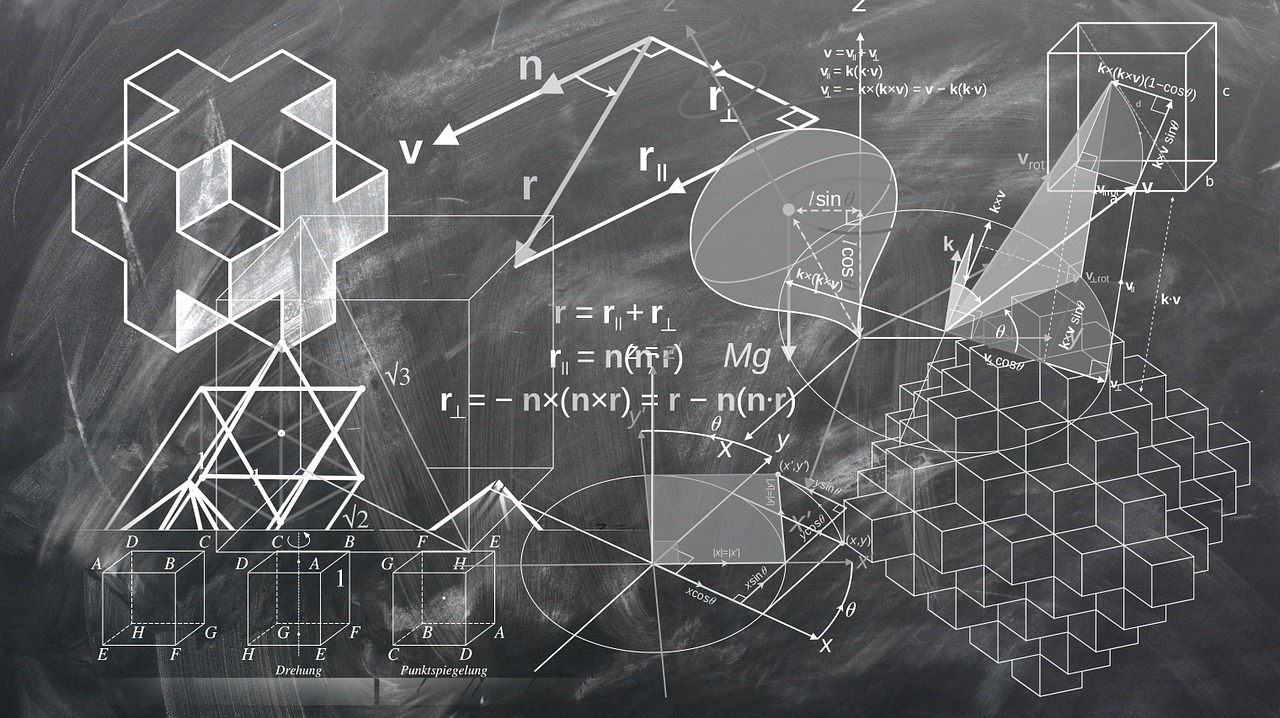

哲学的偏見  疑似学術地帯

疑似学術地帯  評論詐欺

評論詐欺  疑似学術地帯

疑似学術地帯  小説の闘牛場

小説の闘牛場  哲学的偏見

哲学的偏見  疑似学術地帯

疑似学術地帯  小説の闘牛場

小説の闘牛場