バブルと牛丼

筆者はバブル期の経験者である。若者はボウイのライブに出かけて、帰りにエッチする。ブランド物の服が正義とされ、大学生でもクリスマス・イブに高級ホテル予約は必須。フッション雑誌が「ダサい/カッコいい」の基準を定め、皆がそれをマネした。「トレンディ」なる言葉が生まれ、それ以外は全否定された。

今となっては信じられない価値観が、当時は大真面目に共有されていた。その一つに「女の子は牛丼など食べない」という謎ルールがあった。ちょうど昭和のアイドルが“うんこをしない”と信じられていたように、誰もがそう思い込んでいた。

※ある銀行家が言いました:「お金は黙っていても減っていく」。

かつて牛丼は一杯250円の頃もありましたよね?それが今では500円近い。千円で牛丼が4杯食べられたのが、今や2杯。つまり千円の価値は半分になったともいえる。

物価高、関税、そして円安。庶民、一般人、貧乏人の暮らしはきつくなるばかりです。

牛丼戦争前夜

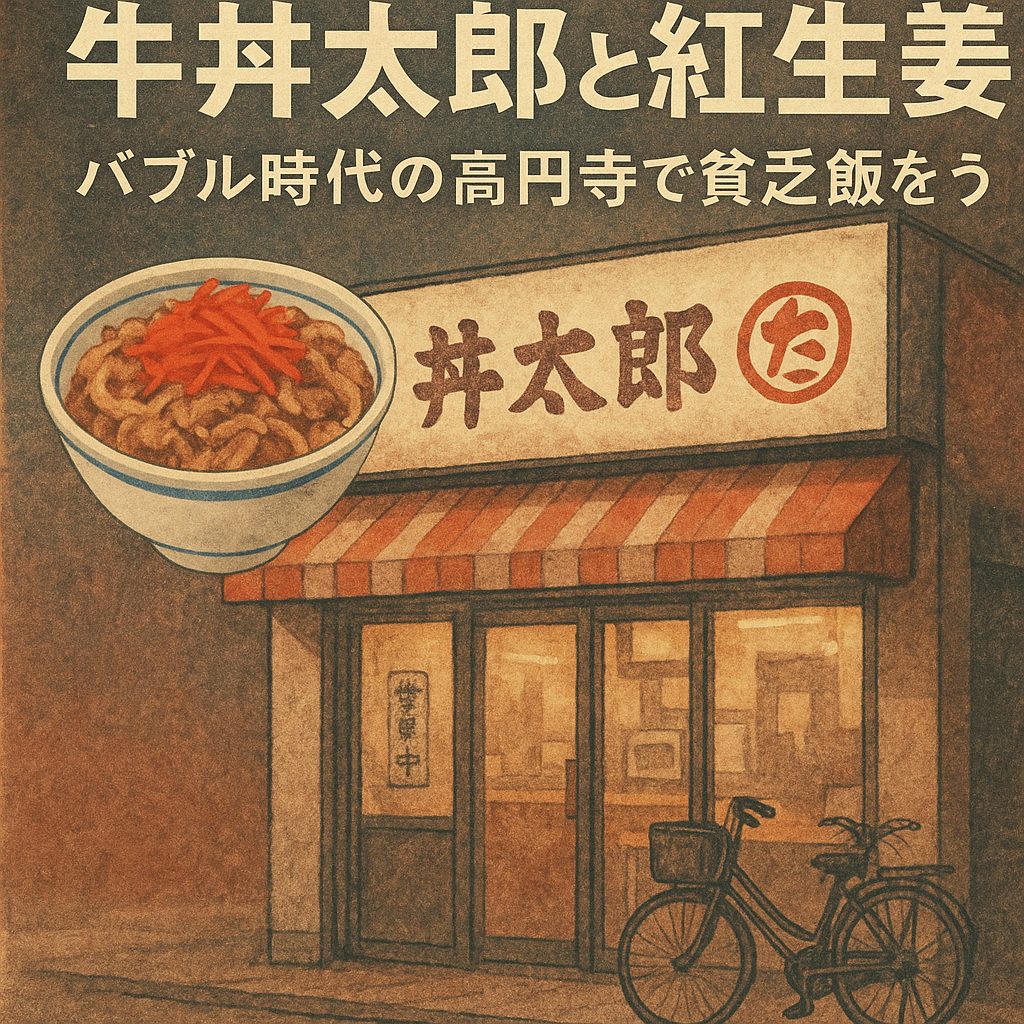

1990年〜1995年ごろ、高円寺北口の駅前ロータリー近くに「牛丼太郎」という伝説の店があった。2012年に都内の全店舗を閉鎖し、惜しまれつつ消えた激安牛丼チェーンである。

金がなかった筆者は、日雇いバイトの帰りによくこの店に立ち寄った。バブル期に牛丼屋、ましてや“牛丼太郎”に入ることは、自尊心を捨てる覚悟が要った。女の子を連れて入ろうものなら、掟破りもいいところだった。

吉野家、松屋、すき家の牛丼三国志以前に、牛丼太郎は孤高の激安路線をひた走った。BSE問題がとどめとなり、歴史に幕を下ろす。

紅生姜の美学

今やネットでは「紅生姜ドバ盛りこそ至高」と騒がれているが、昔は違った。ほんの一摘み乗せるのがマナーだった。

バブル期、しかも牛丼太郎で紅生姜をたくさん盛るのは、筆者ぐらいだったと思う。店員に指さされ笑われた記憶すらある。だが載せていたのは今の感覚からすればごく普通の量だった。

そして今、令和の世になってふと気がつく。紅生姜はもはや“のせ放題”ではなくなっている。

コロナウイルス蔓延による非接触化の波、バイトテロ、カスハラ(カスタマーハラスメント)対策などにより、飲食業界は委縮し、紅生姜も厳重に管理される時代となったのだ。以前のように客が勝手にトングで山盛りにすることは、衛生面やトラブル防止の観点から、もう許されない。

日本人も国も、貧しくなってしまった。バブル時代には「恥」だった行為が、今では日常。コンビニの駐車場でカップラーメンを食べるなんて、当時なら浮浪者扱いだった。

メシと怒り

例の有名な「牛丼コピペ」。殺伐とした空気の中でメシを食う話——実はあれ、わかる人にはリアルなんだ。

とある晩、筆者は高円寺の牛丼太郎でバイト帰りにメシを食っていた。新宿駅のとんかつ和幸で皿洗いか、大日本印刷で製本のバイトをしていた日だ。

突然、怒りが爆発し、カウンターの店員に湯呑みを投げつけて睨みつけ、唾を吐いて出てきた。理由はよく覚えていない。店員同士のくだらない会話にキレたのだろう。だが、金は払った。

今思えば、被害妄想か強迫観念、精神的に不安定だったのかもしれない。パンク・ロックの歌詞によくあるような気分。紅生姜を笑っていたのも、幻覚だったのか。

さよなら、牛丼太郎

煌びやかなバブルのネオンの陰で、静かに貧乏人を受け入れてくれた牛丼太郎。あの店の湯気、飯の匂い、薄暗い照明、妙に静かな空気。そのすべてを、筆者は忘れない。

この記事は、かつて日本がバブルと呼ばれた時代に、あえて貧乏生活を選んだ若者のエピソードである。

◯関連記事→【原宿ホコ天】の記憶〜バンドブームとアマチュア・パンク・バンド

◯関連商品リンク→

新仕様 牛丼 (牛丼の具 / 120g×10袋セット) 冷凍 どんぶり おかず (レンジ・湯せん調理OK)

コメント