【モーツァルト】の音楽──映画『アマデウス』に描かれた天才の真実

ポピュラリティの象徴

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756–1791)は、おそらく世界で最も名の知られた作曲家だろう。彼の旋律は、子ども時代にアニメやテレビ番組のBGMとして親しんだ人も多く、街角やショッピングモール、さらには病院の待合室など、あらゆる場所で当たり前のように流れている。

クラシック音楽の素養がなくても、私たちの耳には自然とモーツァルトの音楽が馴染んでいる。それほどまでに“ポピュラー”でありながら、実はその音楽の構造は非常に精緻で奥深く、決して軽んじられるものではない。

正直なところ、筆者はまだ劇場で彼のオペラを生で鑑賞したことがない。それでも「フィガロの結婚」や「ドン・ジョバンニ」にはいつか触れてみたいと思っている。昔、書店の片隅にあったクラシックCDコーナーで、交響曲全集などを見つけては小さな喜びを覚えた、そんな記憶が今も残っている。

先駆性と神聖なる調和

モーツァルトのオペラは、現代の耳で聴いてもまったく古さを感じさせない。むしろ、これが18世紀の作品だと知ると驚愕すら覚える。音楽とは本来、時代の影響を大きく受ける芸術であるはずだが、彼の作品はその制約を超えて時空を自在に跳躍する。

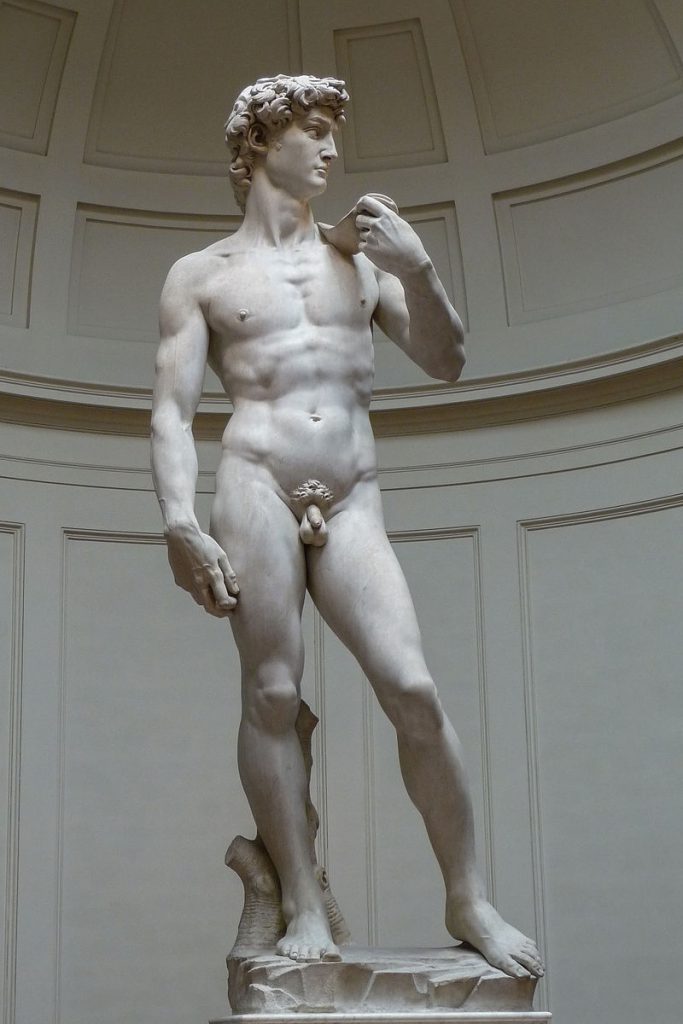

その音の構造は、まるで数学の美しい証明のように完璧だ。甘美でありながら一切の無駄がなく、不協和音すら意図のもとに制御されているように感じられる。ミケランジェロのダビデ像がそうであるように、モーツァルトの音楽も“美の定義”そのものなのだ。

【ミケランジェロ作『ダビデ像』:構造の中に宿る美の象徴】

映画『アマデウス』が描いた二重奏

モーツァルトの人生を描いた映画『アマデウス』は、彼の音楽と人間性のギャップを鮮やかに浮かび上がらせる傑作だ。物語の中心に据えられているのは、彼に強い嫉妬心を抱いた宮廷作曲家サリエリ。劇中では、病床のモーツァルトが「レクイエム」の作曲を続ける場面が印象的に描かれる。

クライマックスでは、その「ラクリモーサ」が響く中、モーツァルトの遺体が名もなき共同墓地に運ばれ、石灰を撒かれて埋葬される。あまりにも劇的な演出だが、これには史実と異なる部分も含まれている。とはいえ、その象徴性は強く、彼の孤独と天才の宿命を見事に表現している。

モーツァルトという人間──下品な天才

映画の中で若きモーツァルトは、品のない冗談を連発するパンキッシュな青年として描かれる。一見すると脚色のように思えるが、実際のモーツァルトの手紙を読むと驚かされる。そこには、映画とほぼ同じキャラクターが、文面というかたちで息づいているのだ。

彼のユーモアと風変わりな表現、そして時に露悪的な筆致は、類まれな音楽的才能とどうしても結びつかないように見える。しかし、そこには人間臭さと同時に、純粋で無垢な精神が垣間見える。まるで“音楽の化身”として生きていた人物の魂を、私たちはその手紙を通して追体験することができる。

破滅と光──“ドン・ジョバンニ”と重なる人生

晩年のモーツァルトは、奔放な生活と先進的すぎる音楽ゆえに、社会から徐々に距離を取られていった。パトロンや聴衆たちの理解を超えた芸術は、彼にとって栄光であると同時に孤独の原因でもあった。

オペラ『ドン・ジョバンニ』の主人公が自らの欲望に溺れ、最後には地獄へと引きずられていくように、モーツァルト自身も享楽と創造のあいだで揺れ動き、やがて病に倒れてしまう。

サリエリは映画のなかでこう嘆く──「神は音楽の才能を、下品な猿に与えた。私には、それを理解する才能しか与えなかった」と。才能に恵まれた者の孤独と、それを見上げる者の葛藤。その二重奏が、映画『アマデウス』をただの伝記映画以上のものにしている。

死してなお生きる音楽

モーツァルトがこの世を去った後、その音楽はかえって光を増した。かつての宮廷作曲家サリエリが忘れ去られていく一方で、彼の作品は時代を超えて人々の魂に響き続けている。

交響曲も、協奏曲も、オペラも、宗教音楽も──すべてが天才の証であり、私たちが“人間とは何か”“美とは何か”を考えるうえでの、永遠のヒントである。

コメント