ツタンカーメンの墓と黄金のマスクに秘められた古代エジプトの宗教的意味

古代エジプト第18王朝の少年王、ツタンカーメンの墓(KV62)は、発見当時ほぼ手付かずで残されていたことで世界中を驚かせました。その墓から発見された黄金のマスクは特に有名で、ファラオの永遠の魂と復活への願いを象徴する至宝となっています。

ツタンカーメンの短い生涯と突然の死、そして残された副葬品の数々には、古代エジプト人の宗教観や死生観が色濃く反映されています。本記事では、ツタンカーメンの死と埋葬にまつわる宗教的背景、墓に納められた品々の象徴性、黄金のマスクやミイラを納めた棺の構造と宗教的意図、墓室の壁画や呪文に見る死後の世界観、さらに現代におけるツタンカーメンと古代エジプト宗教思想の受容と評価について、歴史好きの読者にも親しみやすい形で紹介します。

少年王の死と宗教改革の時代背景

ツタンカーメン(在位:紀元前1332〜1323年頃)は、わずか8〜9歳で即位した若きファラオでした。彼の父であるアクエンアテン(アクナーテン)は、唯一神アテン(太陽神)だけを崇拝する急進的な宗教改革を行い、従来の多神教信仰を廃止するという劇的な政策転換を行ったことで知られます。

しかしこの改革は民衆に受け入れられず、アクエンアテンの死後、幼いツタンカーメンは即位とともに伝統的な多神教を復活させました。彼は自身の名前も本来の「ツタンカーテン(アテンに生ける像)」から「ツタンカーメン(アメンに生ける像)」へと改め、かつての国家神アモン(アメン)をはじめとする神々の崇拝を復興させたのです。この宗教的功績こそが、短い治世におけるツタンカーメンの最大の業績だったと評価されています。

こうした背景から、ツタンカーメンの死は単なる一王の死に留まらず、宗教的にも重要な意味を帯びていました。古代エジプトでは、ファラオ(生前は鷹の神ホルスの化身とみなされました)は死後に冥界の神オシリスと一体化すると信じられていました。

ツタンカーメンが19歳前後で突然亡くなったとき、その死は周囲に大きな衝撃と緊急事態をもたらしました。予定されていた王墓が未完成だったため、急遽「王家の谷」の別の小規模な墓(KV62)が王の安置先として転用されることになったのです。急ぎの埋葬準備にもかかわらず、伝統に則った慎重な宗教儀礼が施され、ツタンカーメンの遺体は丁寧にミイラ化されて、死後の旅路に必要なあらゆる副葬品と共に安置されました。

埋葬品に込められた象徴 — 副葬品とカノプス容器

ツタンカーメンの墓からは5,000点を超える副葬品が出土しました。それら一つ一つが、古代エジプト人の死後の世界への備えと信仰を物語っています。中でも注目すべきは、ミイラと共に埋葬されたカノプス容器と呼ばれる内臓収納用の壺や箱です。ツタンカーメンの場合、石膏で装飾された大きな木製の厨子(カノプス・シュライン)の内部に、美しい石膏(アラバスター)製の四角い棺桶状の箱(カノプス・チェスト)が収められていました。

箱の中は四つの区画に仕切られ、それぞれに少年王の顔をかたどった小さな金の棺(ミニチュアのカノプス棺)が納められており、肝臓・肺・胃・腸の四つの内臓が保管されていました。

箱の蓋の上部にはコブラ(ウラエウス)の飾りがずらりと並び、箱の四隅と側面には女神イシス、ネフティス、ネイト、セルケトの4柱の女神像が腕を広げて立っています。彼女らはそれぞれ四方を守護し、内部の王の臓器を守る役割を担っているのです。

カノプス容器に心臓が含まれていないのは興味深い点です。古代エジプト人は心臓を魂の宿る場所と信じていたため、心臓だけは遺体の中に残されました。後述する「心臓の秤量」の審判で必要となるためでもあります。

カノプス・チェストを納めた精巧なカノプス・シュライン(厨子)。金箔で覆われた木製の廟堂の形をしており、台座にはスレッジ(橇)が付いています。屋根部分にはコブラと太陽円盤の装飾が施され、柱にはツタンカーメンの名前と称号を記す聖刻文字が刻まれています。

写真の手前に見える女神像はセルケトで、頭に持つサソリが女神の象徴です。セルケトをはじめとする4女神が四方でこの厨子を囲み、王の内臓が納められた石膏の箱を魔除けの力で守護していました

。 他の副葬品も宗教的意味に満ちています。墓から発見されたシャブティ(ウシャブティ)像と呼ばれる小さな人形たちは、死後の王に代わって農作業などの労役を行う従者として作られました。ツタンカーメンの墓には100体以上のシャブティが納められており、彼らを魔法で“働かせる”ための呪文(「シャブティの呪文」)も用意されていました。

『エジプト死者の書』の第6章に相当するその呪文は、葬儀の際に唱えられるかミイラと共に埋葬され、冥界で像に命を吹き込むと信じられていたのです。その他、棺を守護する黒いジャッカルの姿をしたアヌビス神の像、魔除けや再生を象徴するスカラベ(聖甲虫)の護符、永遠の生命を表すアンク(生命の鍵)形の装飾品、日常生活に必要な家具・衣服・楽器・玩具までもが副葬品として納められていました。これらすべてが「現世同様の生活を来世でも送れるように」との願いと、数々の神々の加護を得てツタンカーメンが安らかに冥界を旅できるようにとの祈りを反映しています。

黄金のマスクとミイラの棺 — 構造と宗教的意図

ツタンカーメンの墓室中央には、王のミイラが納められた入れ子式の棺と石棺、そしてそれらを包む堂々たる四重の木製厨子(シュライン)が安置されていました。最も外側には人が入れるほどの大きさの木製の厨子が4重に重ねられ、その内側に赤色石英(クォーツァイト)製の石棺、その中に3重の人型棺が納められていました。

人型棺のうち一番内側の棺は純度の高い黄金製で、重さ約110kgにも達します。ツタンカーメンの遺体(ミイラ)はその黄金棺の中に収められ、頭部と肩には有名な黄金のマスクが被せられていました。三重の棺はいずれもファラオ本人の姿をかたどっており、両腕を胸の前で交差させて王権の象徴である**曲がり杖(ヘカ)とムチ(ネヘフ、フレイル)**を握った姿で表現されています。

このポーズは冥界の神オシリスの姿にならったもので、生前の王が死後はオシリス神と一体化し、再生を遂げることを願う意図が込められていました。棺の顔面や手に施された金箔は、古代エジプトで金が「神々の肉体」そのものだと考えられていたことを体現しています。金は決して錆びず朽ちない不滅の輝きを放つため、永遠の生命を象徴する素材だったのです。

写真はツタンカーメンの中棺の蓋部分のアップです。木製棺に金箔やガラスが細工され、ファラオの顔が精巧に再現されています。瞳は黒曜石と水晶で象られ、生きているかのような表情です。額には守護神であるコブラ(ウラエウス)とハゲワシの飾りがあり、上下エジプトの統一王であることを示しています。胸元には青い石(ラピスラズリ)などで彩られた首飾りが描かれ、手に握る曲がり杖とムチが王の権威とオシリス神の再生力を表しています。黄金のマスクもこの中棺と同様の意匠で作られており、まるで生前の王が神々しい姿で眠っているかのような印象を与えます。

黄金のマスクはツタンカーメンの顔そのものを理想化して表現した副葬品で、高さ54cmにも及ぶ黄金製の覆面です。マスクにはネメス頭巾と呼ばれる縞模様の布冠が表現され、その額にはコブラ(下エジプト女神ワジェト)とハゲワシ(上エジプト女神ネクベト)のレリーフが据え付けられています。これにより、王が上下二つの国を統べる存在であることと同時に、二柱の女神に守られていることが示されます。

顎には長い付け髭(儀式用のひげ)が付けられており、これはオシリス神の髭を模したもので、死と復活を司る神としての属性を王に与える意味がありました。さらにマスクの裏面には**『死者の書』第151章Bの呪文が刻まれています。この呪文は亡骸を守護するためのもので、マスク自体が魔除けと再生のための護符**として機能するよう意図されています。実際、こうした呪文の力によって「王の肉体(ミイラ)が損なわれることなく永遠に存続し、魂が無事に来世へ旅立てるように」と願われていたのです。

壁画と呪文に見る死後世界への案内

ツタンカーメンの墓は他の王墓に比べて小規模ですが、唯一壁画が描かれた主墓室の北壁には、ファラオの死後の世界への旅立ちを描く三つの場面が描かれています。右端の場面では、ミイラ化されたツタンカーメン(白い葬祭衣をまといオシリス神の姿で描かれる)に対し、後継者アイ(アイェ)王が豹の毛皮をまとって「口開けの儀式」を執り行っています。

この儀式は亡骸(ミイラ)の口や目など感覚器官を開通させ、死者に再び呼吸と言葉を与えるもので、王があの世で再生するために欠かせない儀礼でした。中央の場面では、ツタンカーメンが生者の王の衣装を着けた姿で、天空の女神ヌトに迎え入れられています。ヌトは両手から生命の水を注ぎ、若き王を神々の世界へ導いているのです。

左端の場面では、ツタンカーメン(背後にカァと呼ばれる王の分身霊を従えています)が冥界の王オシリスに抱擁されています。このシーンは、ツタンカーメンがついにオシリス神と一つになり、来世で不死の生命を得ることを象徴的に示しています。

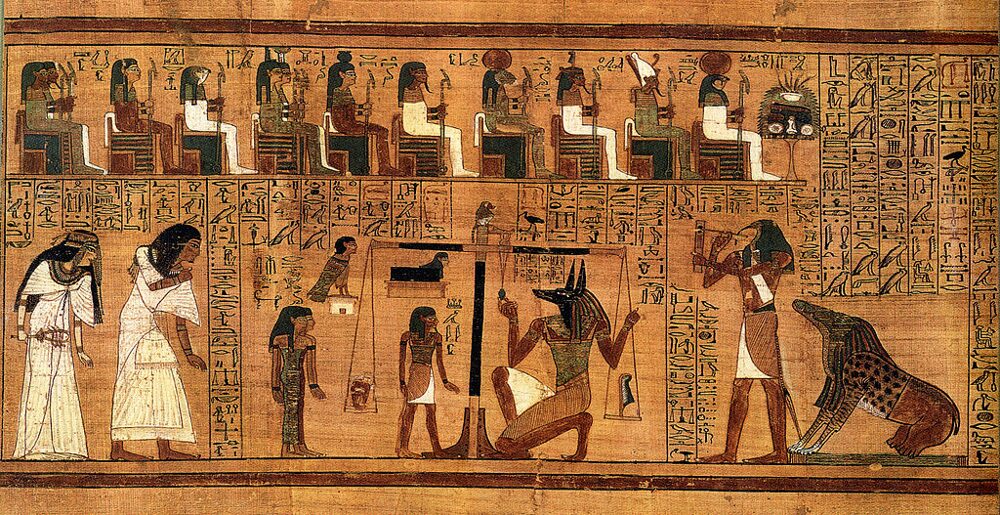

こちらは『エジプト死者の書』から有名な「心臓の計量(秤量)」の場面を描いたパピルスの一部です。死者(左の白衣の男女)が冥界の法廷に立ち、ジャッカル頭の神アヌビス(中央)が天秤で死者の心臓と真実の羽根(女神マアトの羽根)を量っています。もし心臓が羽根より重ければ、右に控える怪物アメミット(ワニ・ライオン・カバの合成獣)に呑み込まれ、死者は永遠の死を迎えると信じられました。

幸い心臓が正しく軽ければ、トート神(右端の朱筆を持つ神)がその結果を記録し、死者は晴れて来世「イアル(葦の野原)」に入ることを許されます。古代エジプト人にとって死後の世界への旅は試練の連続でした。亡き王が無事に楽園に辿り着けるよう、王墓の内部や副葬品には無数の呪文や象徴が配置されました。古王国時代にはすでにピラミッド・テキスト(ピラミッド文書)と呼ばれる呪文群がピラミッド内部に刻まれ、王を守る儀式文が使用されていました。

それらは中王国時代の棺文(コフィン・テキスト)を経て、新王国時代には『死者の書』として総合的に編集され、パピルスに書かれて死者と共に埋葬されました。目的は一貫しており、「死者の魂に冥界での案内図を示し、危険を退けるため」でした。ツタンカーメンの埋葬品や棺に見られる数々の呪文(前述のマスク裏の呪文151章Bやシャブティの呪文など)も、まさに『死者の書』に代表される葬祭文集の一部です。それらは「書かれているだけで効果がある」と信じられ、死者を守護し来世への道筋を照らす魔法のガイドブックとして機能しました。

エジプトの王たちはこうした周到な準備のおかげで、自らの遺体と魂が滞りなく来世(来生)の楽園へ到達できると信じていました。ツタンカーメンの墓に描かれた壁画は、その旅路の最終段階——若き王が神々に迎え入れられ、オシリス神として再生する瞬間——を示しており、エジプト人の死生観を端的に物語っています。

現代におけるツタンカーメンと古代エジプト宗教への関心

ツタンカーメンの墓は1922年11月、イギリス人考古学者ハワード・カーターと支援者カーナヴォン卿によって発見されました。その入口が開かれた際、周囲の問いかけに対し、カーターは「そうだ、素晴らしいものが見える…!」と有名な言葉を残しています。壁一面に所狭しと積まれた黄金の財宝の輝きは、当時の世界に大きなセンセーションを巻き起こしました。

ツタンカーメンの墓は盗掘の被害が比較的少なく、大半の副葬品が発見当時そのままの場所に残されていたため、古代エジプトの葬送習慣や宗教観を実証的に知るうえで極めて貴重な例となりました。カーター自身は、副葬品として納められた黄金の輝きに強い関心を示し、壁画よりも財宝の発掘記録に注力したと言われます。しかし後世の研究者たちは、墓から出土したパピルスや護符、壁画に描かれた呪文などを詳細に分析し、古代エジプト人の宗教思想や死後の世界観をさらに深く理解する手がかりを得ています。

発見から100年が経過した今も、ツタンカーメン王の墓と財宝は世界中の人々を魅了し続けています。特に1960〜70年代以降に各国で開催された「ツタンカーメン展」は記録的な動員数を誇り、いわゆる**「ツタンカーメンブーム」(Tutmania)を巻き起こしました。1972年から1981年にかけて開催された「ツタンカーメンの秘宝展」は、イギリス(ロンドン)に始まり、アメリカ7都市やソ連(当時)、日本を含む世界各国を巡回し、累計800万人以上もの人々が黄金のマスクをはじめとする出土品の数々に熱狂したのです。テレビや新聞でも連日大きく報道され、ツタンカーメンの黄金マスクは異国の古代王の遺物であると同時に、一種の「外交官」さながら各国の要人を迎える存在として描かれることもありました。こうした大衆的な盛り上がりは、古代エジプトの文化や宗教への関心を飛躍的に高め、世界的なエジプト考古学ブーム**を生み出しました。

学術的な面でも、ツタンカーメンの発見は古代エジプト宗教研究に大きな影響を与えました。19世紀末には英国人エジプト学者のE.A.ウォリス・バッジが大英博物館所蔵の「パピルス・オブ・アニ」をもとに『エジプト死者の書(原題:Coming forth by Day)』の翻訳を出版し、西欧に古代エジプトの死後の書を広く紹介していました(初版1898年)。

The chapters of Coming forth by dayor The Theban recension of the Book of the dead the Egyptian hier

しかしツタンカーメンの墓から実物の死者の書の断片や多種多様な呪物・儀式用具が大量に見つかったことで、それまで文献上でしか知られていなかった数多くの儀式や神話が具体的な考古資料として検証可能になったのです。例えばバッジが訳出した「死者の書」の呪文に対応する文言がマスクや副葬品に刻まれていることが確認され、古代の信仰と埋葬実践の密接な結びつきが裏付けられました。また、カーター自身も発掘後に詳細な報告書『ツタンカーメン王の墓』(1923年〜)を著し、副葬品の配置や墓の構造を記録しています。その記述からは、ツタンカーメンの埋葬準備がいかに慌ただしくも伝統を重んじて行われたか、当時の神官たちが宗教的儀礼に則って王の来世を手助けしようとしたかが伺えます。

発見から現在に至るまで、ツタンカーメン王と古代エジプトの宗教思想は多方面で受容・評価されてきました。一時は「ファラオの呪い」といった俗説が人々の想像をかき立てたこともありましたが、それもまた死後の世界に対する畏怖と関心の現れとも言えるでしょう。今日では、最新の科学技術を用いたミイラの解析や墓の非破壊検査などにより、ツタンカーメンの死因や埋葬過程について新たな知見が得られつつあります。しかしどれだけ科学が進歩しても、黄金のマスクに象徴される古代エジプト人の信仰の神秘は色褪せることがありません。ツタンカーメンの墓は、古代エジプト人が「死」をどのように受け止め、どのように「不死」を夢見たのかを今に伝えるタイムカプセルなのです。その謎に満ちた空間は、これからも歴史ファンや研究者の好奇心を刺激し続けることでしょう。

参考文献・さらなる学びのために: ツタンカーメンの副葬品や呪文の詳細については、エジプト考古学者ケント・ウィークスらの研究や、大英博物館の図録、E.A.ウォリス・バッジの『Egyptian Book of the Dead』などが参考になります。また、古代エジプトの死生観全般を理解するには、ピラミッド・テキストから死者の書に至る葬祭文の変遷を追った専門書や、考古学雑誌『Archaeology』の特集記事が読み応えがあります。現代におけるツタンカーメン展の社会的影響については、マリオ・シュルツェ氏の分析が興味深い視点を提供しています。ツタンカーメンを入り口に、古代エジプトの信仰世界へぜひ思いを馳せてみてください。

The Egyptian Book of the Dead (Penguin Classics) (English Edition) Illustrated 版, Kindle版

コメント