落書きから聖書へ

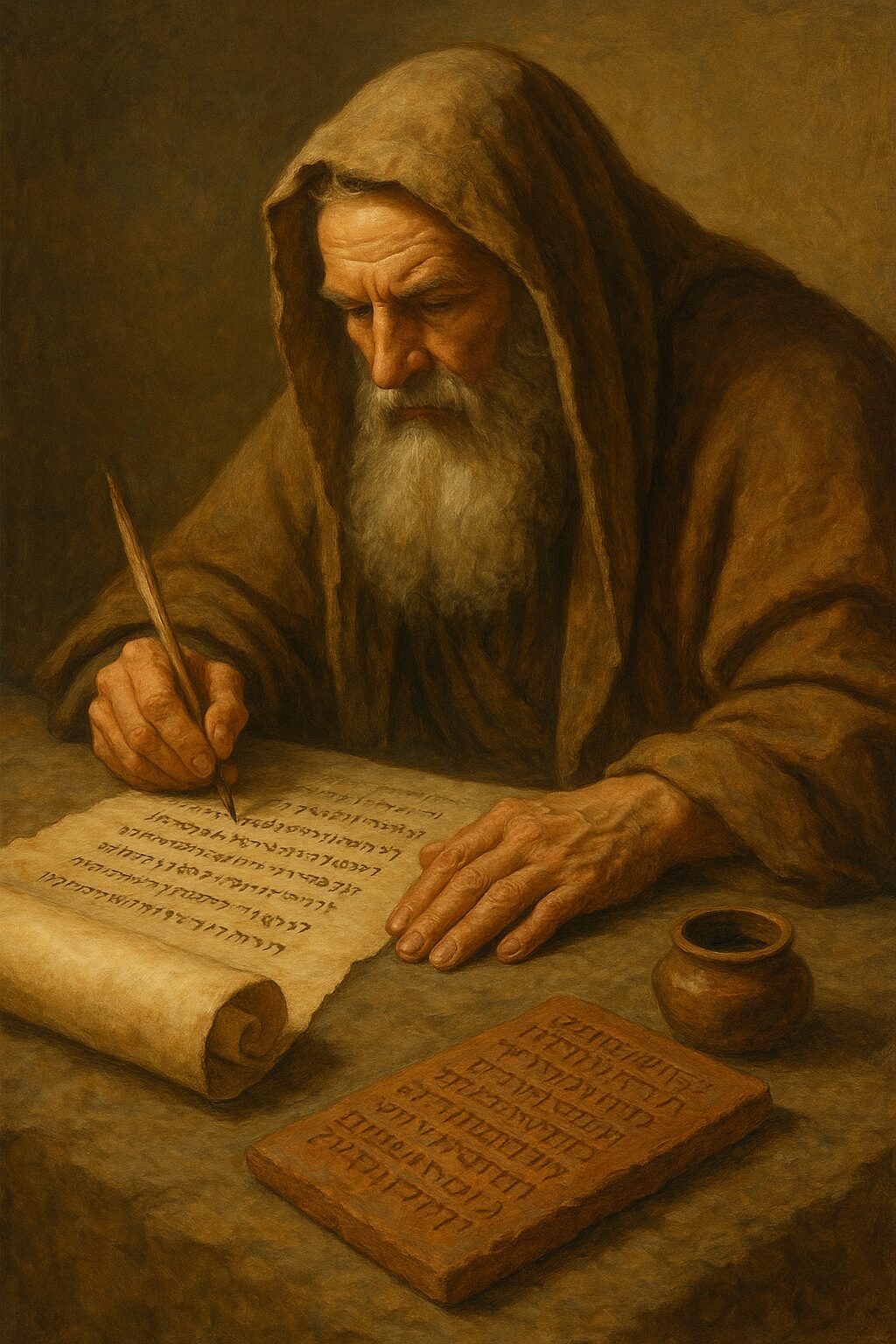

古代の砂漠に残された墨の匂い漂う文字――もしモーセが人間として五書を書き残したとしたら、何に何を記したのだろうか。現代の私たちには、それはまるで遠い風にさらわれた「落書き」のように聞こえる。しかし、その小さな記録片がやがて世界中の信仰を揺るがす聖典となったのは、紛れもない事実だ。

古代の書写素材

古代中東で文字はパピルスや羊皮紙、粘土板に書かれた。

-

パピルス:エジプト文明発祥の植物性素材。ナイル川沿いで細く編まれたパピルスは、軽く巻物にして保存できる。モーセがエジプトを旅していたなら、パピルスが手許にあったかもしれない。

-

羊皮紙(獣皮紙):家畜の皮をなめして作る書写材。遊牧民であるイスラエル人にとっては扱いやすく、持ち運びも容易だ。後のユダヤ教で聖なる巻物として用いられたトーラー(創世記~申命記五書)も、この羊皮紙に書かれた。

-

粘土板:メソポタミア文明で使われた粘土の板に、文字を楔形に刻む方法。重く嵩張るため、もしモーセ五書の全篇を粘土板に刻んでいたら膨大な量になってしまい、現実的ではない。

筆記具と文字のささやき

当時の文字は葦(あし)のペンで書き綴られた。葦を尖らせて作ったペン先に、樹脂や炭を混ぜた黒い墨をつけ、羊皮紙やパピルスに文字を浮かび上がらせた。その文字体系は、まだ原型に近い古代ヘブライ文字だった。モーセがエジプトで学んだなら、ファラオのヒエラティック(神官文字)や楔形文字にも通じていたかもしれない。いずれにせよ、いくつもの文化が交錯する中、ひとつの話は小さな文字として刻まれた。

巻物の誕生

「書物」という形態は、ほぼ巻物であった。今のように製本した本ではなく、長い羊皮紙やパピルスを繋ぎ合わせて巻き物にし、そこに物語と律法を書き込んだ。モーセ五書(トーラー)は最初から五つの巻物に分かれていたと考えられる。つまり、創世記・出エジプト記・レビ記・民数記・申命記それぞれが、一枚の「巻物」として存在していたのだ。

伝承と歴史の狭間

学者たちの目から見ると、モーセ五書は実際には紀元前10~5世紀ごろに編纂された文書だとされる。しかし仮にモーセという人物が実在し、山で神からの啓示を受けていたのだとしたら――彼自身が残したのは、おそらく走り書きほどの短いメモかもしれない。神との契約や律法の核心部分、例えば十戒の断片が羊皮紙やパピルスに記録されたとして、それは後の世に語り継がれていく。口伝と記憶、さらに書記たちの手で少しずつ肉付けされ、膨大な五書という形に整えられたのだろう。

落書きから聖書へ

では、その「走り書き」のような文字列が、なぜ最後に聖書(聖典)になるほどの重みを持ったのか。そこには人々の記憶と儀式、そして権威付けという三つの大きな力があった。

-

共同体の記憶の核:出エジプトの物語は、古代イスラエル人にとって「奴隷から解放された民」というアイデンティティを支える核となった。この物語は単なる過去の出来事ではなく、共同体の現在を規定する基盤となる。

-

儀式での朗唱:古代には文盲も多く、文字を自分で読む人は少なかった。そのため、律法や物語は礼拝や祭りで声に出して読まれ、民族全体に響き渡った。文字そのものより、人々の声によって語られることで、言葉は神話となり、聖なるものへと変わっていった。

さらに、単なる落書きを神聖な言葉に昇華させるには、権威付けが不可欠だった。

-

神から直接受け取った伝承:モーセがシナイ山で十戒を授かったという物語は、彼の言葉に神の権威を纏わせた。こうしてモーセの書いたものは、単なる人間の教えではなく、神からの「御言葉」として受け取られることになった。

-

王と祭司による利用:古代イスラエルに王国ができると、歴史や律法は政治的な道具にもなった。伝承された「律法の書」を王や祭司が再発見し、国法として整えることは、自らの統治に正統性を与える行為だった。ソロモンやヨシヤの時代に「律法の書」が見つかったというエピソードも、その一環と考えられている。

また、書き残された文字そのものもやがて聖化されていった。ユダヤ教ではトーラー巻物を書く行為が非常に神聖視される。

-

清められた羊皮紙に専門の書記が慎重に書き写し、一字一句の正確さに細心の注意が払われた。少しの墨のズレや書き損じがあれば、その巻物は無効と見なされるほどである。

-

巻物に触れるときは、「ヤド」と呼ばれる銀製の指示棒で文字を指さす習慣がある。直接手で文字に触れることはおそれ多いと考え、文字の列はそれ自体が聖なる存在とされていった。

歴史のフィルター

初期の「走り書き」レベルの記録がどれほど保存されたかは、実はほとんどわかっていない。むしろ、数多くの小さな断片が失われ、残ったものが後世に編集と再編集を経て物語となったと考えられる。紀元前6世紀、バビロン捕囚という運命的な出来事が訪れる。異国の地でアイデンティティの危機に立たされたとき、自分たちは何者なのか、その根拠を示すものとして、聖書は徹底的に整え直された。こうして、多くの断片をつなぎ合わせる形で、五書という形が完成したと見るのが自然だろう。

記憶と権力が綴った奇跡

つまり、羊皮紙やパピルスの落書きのような「走り書き」が世界中の聖典になるまでには、文字の力だけではなく、むしろ人間の営みが大きく関わっていた。なぜ生き残ったのか。その答えは、人びとがその物語を自分たちのものとして必要とし、歌い継ぎ、権力の構築に利用し、そして文字として形にして守り続けたからだ。

風に揺れる砂のように、一度は消えそうだった言葉が、共同体の記憶の中で輝きを増し、祭祀の声とともに響き渡った。文字が聖なる言葉として「聖書」という衣を纏ったのは、私たち自身の記憶の選択と渇望、そして信じる力の賜物である。まさに、ただの紙切れのような落書きが聖書となったのは、人びとの心と力が選びとって磨き上げたからに他ならない。

コメント