哲学的偏見

哲学的偏見 【形而上学】地獄はあるのかどうか、精神および魂の不死〜ルクレーティウスに寄せて

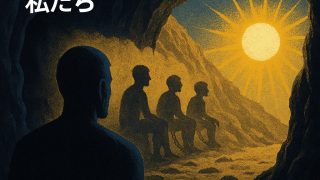

物質と精神のあいだで地元の図書館から借りてきたルクレーティウスの『物の本質について』を読んでいる。著者は、精神や魂は死とともに消滅すると主張する──その一節に出くわしたとき、一度は本を閉じた。しかし、いや待てよと思い直し、読み進めているとこ...

哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見  哲学的偏見

哲学的偏見