小説の闘牛場

小説の闘牛場 狂気と心臓の鼓動|ポー「告げ口心臓」レビューと考察【The Tell-Tale Heart】

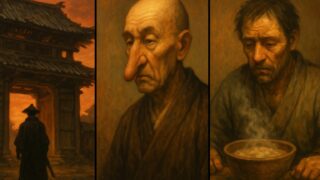

告白という形『告げ口心臓(The Tell-Tale Heart)』は、エドガー・アラン・ポーが得意とした狂気の短編スリラー。その凄みは、映像も音響も一切使わず、「文字による独白」だけで読者を恐怖の渦に引きずり込む点にある。「神経がね、恐ろ...

小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場  小説の闘牛場

小説の闘牛場